Сад в ансамбле буддийского монастыря

Классический период в искусстве японских садов — 14—16 века. Сформировавшийся в предшествующую эпоху тип дворцового пейзажного сада продолжал существовать, но изменения, затрагивавшие самую суть этого искусства, повлиявшие на его смысл и на его значение в общей системе японской средневековой культуры, наметились и осуществились в садах храмовых, окружавших постройки буддийских монастырей.

Эпоха Камакура (13 — начало 14 века), когда к власти пришло новое сословие — военное дворянство, особенно в своей начальной фазе, была антитезой хэйанской эпохе. Культ мужественности, силы, брутальности пришел на смену утонченной изысканности, мягкости и женственности. Камакурские воины, владетели провинций, были связаны с жизнью деревни, с сохранившимися древними обычаями и поверьями, живыми еще анимистическими представлениями. Все это создавало предпосылки для совершенно иного отношения к природе, чем у представителей хэйанской аристократии. Не чувственная красота, олицетворяющая переживания человека, но одушевленность, могущество и сила природы кажутся теперь ее главными и важнейшими качествами.

Однако уже к концу 14 века с объединением страны под властью сёгунов Асикага обе струи культуры — хэйанская н камакурская — начинают постепенно сближаться, послужив основой блистательного расцвета литературы и искусства периода Муромати. Немаловажную роль сыграло то, что правители Асикага были самыми выдающимися в истории Японии меценатами.

Но культура этого периода расцвела под их покровительством не только в придворных кругах. Важнейшими центрами ее стали буддийские монастыри.

С серьезными общественными изменениями в жизни страны были связаны и изменения во влиянии и значении различных буддийских сект. Все большую роль начинает играть секта дзэн, учение которой как нельзя более соответствовало идеалам пришедшего к власти военного сословия. Самые общие положения секты дзэн, как и культ Будды Амиды (учение секты дзёдо), исходят из буддизма махаяны о «трех телах Будды»: «тело явления» — исторический персонаж Гаутама, «тело блаженства» — Будда как персонификация света и «космическое тело» — вселенная как живое, одухотворенное целое. Проповедь секты дзёдо о Чистой земле с ее райским великолепием и блаженством, где Будду Бесконечного Света сопровождает свита бодисатв, была внутренне очень близка всему мироощущению хэйанской знати. Для буддизма дзэн единственно важным представлялось «космическое тело Будды» — природа, и это стало исходной точкой для всего — системы рассуждений, стиля жизни н поведения, отношения к искусству и определения эстетических критериев. Если приобщение к «космическому телу», природе,— единственный путь к истине, то все явления жизни, духовные и материальные, религиозные и светские, сливаются в единый поток бытия, который становится синонимом Будды. В соответствии с этим в дзэн-буддизме отсутствует учение о рае — нирване, замененное учением о просветлении — сатори.

Учение о просветлении — основа общей концепции дзэн. Человек, достигший просветления, это тот, что открыл свою истинную природу — природу Будды. Просветление нельзя осмыслить, объяснить, описать словами. Оно постигается интуитивно каждым отдельным человеком. Главная трудность в достижении просветления состоит в том, что никто не может постичь разумом, что это такое. И даже тот, кто достиг его, не может объяснить другому, ибо просветление — это новое суждение о мире, новое ощущение миропорядка. Только сам человек, достигший просветления, знает об этом и ощущает это. Для других же он продолжает жить обычной жизнью, нередко погруженный в мирские заботы и дела. Проповедь значительности любого повседневного деяния, а также возможность просветления при жизни, в посюстороннем мире, делали дзэн весьма демократическим учением п привлекали к нему много сторонников. То, что дзэн в отличие от других буддийских сект апеллировал к жизненным фактам, а не к отвлеченным концепциям, был в значительной мере прагматичен и приспосабливался к реальным условиям, способствовало такому сильному его проникновению во все сферы жизни японского общества.

«Буддизм эпохи Муромати, буддизм секты дзэн — синкретичен по своему содержанию: в его состав входят и чисто буддийский религиозный элемент, и отзвуки китайской философии, и эстетические теории китайского же происхождения, и даже элементы известного «просветительства». В результате такой универсальной природы дзэнского буддизма печать дзэн лежит на всех продуктах культуры эпохи Муромати».

Важнейшим следствием дзэнского влияния явилась повседневная практика общения с природой как существенный момент постижения мира и своего места в нем. В известной мере буддизм дзэн был учением пантеистическим, соединявшим некоторые аспекты китайского даосизма, зародившейся в Индии концепции природы как «космического тела Будды», а также переработанные влияния древнеяпонской религии синто. Признание духовности человека, а самого человека лишь частью природного мира, равнозначной всему другому, определило отношение дзэн к окружающему. Природа не противостоит человеку как враждебная сила, он един с ней, он часть ее.

Познание истины мира и познание самого себя, по учению дзэн, становятся синонимами. В созерцании природы главное — слияние субъекта и объекта, ощущение природы человеком как части своего внутреннего мира, познание ее красоты через ощущение своего естественного бытия. «Реальным цветком можно насладиться только, когда поэт-художник живет вместе с ним, живет в нем и когда в этом даже нет чувства тождества...». Но наряду с пантеизмом дзэн утверждает также необходимость возвышенно-религиозного переживания красоты природы, ибо «красота заключена не в форме, а в смысле, который она выражает, и этот смысл раскрывается, когда наблюдатель всю свою сущность передает носителю этого смысла...». Иррациональное, мистическое постижение истины утверждается как высшая форма общения с божеством, и разновидность этого — постижение красоты природы.

Уважение к природе, будь то объективный мир или внутренняя природа человека,— вот то основное, из чего исходит дзэн и в своем аскетизме и в своих эстетических положениях. Аскетизм дзэн лишь утверждение простоты, умеренности, мужественности; не подавление личности, но отсутствие эгоизма в отношении с миром природы, отказ от самоутверждения. Интуитивное постижение родства с миром природы во всех его проявлениях, от былинки до горы и водопада,— в этом виделся буддийский путь спасения, проповедуемый дзэн. Здесь не было специфического для синтоизма оттенка поклонения, так же, как не было стремления отождествлять явления природы с символом божества.

Стремление осознать, что внутренняя суть природы подобна нашей собственной, вело к естественности поведения, естественности всего образа жизни. Даже дзэнские отшельники не видели смысла в подавлении плоти, считая необходимым минимальное удовлетворение потребностей, что сводилось к жизни в простейшей бамбуковой хижине в лесу или в горах, где ничто не мешает видеть природу в движении и, постигая его, жить вместе с природой. Дзэн отвергает логическое постижение объекта, так как логика исходит из деления на субъект и объект, а дзэнское учение утверждает их нерасчлененность. В то же время, по буддийской теории дхарм, поток бытия состоит из мгновений — отсюда и тезис о том, что вселенная каждый раз возникает, когда человек открывает глаза, чтобы взглянуть на нее. Интуитивное постижение истины возможно в один из таких моментов, но особый — момент просветления.

Влияние дзэнского учения на японскую культуру было огромно, ни с чем не сравнимо. Оно способствовало не только необыкновенному обострению чувства красоты природы, но и вообще эстетического чувства. Без уяснения некоторых аспектов дзэн нельзя понять механизма воздействия этого учения на японское искусство и, следовательно, многих особенностей самого искусства.

Термин «дзэн» (китайский — «чань», санскритский — «дхиана»), означающий «созерцание», включает в себя две стороны — отношение к миру и метод познания мира. Обе эти стороны созерцания были свойственны не только восточной, но и европейской средневековой мысли: не просто наблюдение, «смотрение», но именно созерцание как попытка духовного общения с миром и духовного проникновения в его смысл, иррационального его постижения. Созерцание подразумевает утверждение иной цели, чем при наблюдении. Внешняя оболочка предмета, его «явление» всегда второстепенны перед его скрытой сутью, недоступной простому зрению, но требующей для постижения ее еще и «умозрения». Отсюда — обязательное присутствие оттенка мистики в самом принципе созерцания. Дзэн утверждает, что для постижения и объяснения скрытой сути вещей непригодны понятия, слова, непригодно логическое мышление, построенное на постепенном движении от незнания к знанию. Эта скрытая суть вещей может быть постигнута лишь интуитивно, в момент особого просветления сознания. Не отрицая полностью интеллект, дзэн признает его лишь в той мере, в какой он совпадает с интуицией. Таким образом, созерцание становится лишь путем к просветлению как достижению высшей способности интуитивного постижения истины мироздания. Учение о «Высшей интуиции» многие авторы считают главным в дзэнском буддизме. Постепенное вырабатывание способности интуиции, ее тренировка и необходимая для этого перестройка всего сознания — важнейший аспект дзэнской доктрины, имеющей также непосредственное отношение к искусству.

Отвергая возможность в понятиях, логических категориях выразить суть явлений, дзэн требует от своих адептов особого поэтически-метафорического способа мышления, так как лишь образ-символ, образ-знак могут стать путеводной нитью для иррационального, интуитивного постижения истины. Картина, сад, букет цветов заключают в себе нечто таинственно прекрасное, не объяснимое словами, что выражает суть, истину вещей и явлений. Утверждение художественно-образного постижения мира как главного и даже единственного создавало предпосылку для возникновения системы эстетических представлений, определивших развитие искусства на протяжении целой эпохи.

С этой точки зрения просветление (сатори) трактуется как высший момент творчества, творческого откровения, интуитивного постижения непостижимого разумом. Элемент неосознанного, или бессознательно-интуитивного, в творческом процессе в учении дзэн абсолютизируется, противопоставляется логическому познанию, воображение становится антитезой анализу. Поэт или художник, достигший просветления, бессознательно выражает открывшуюся ему истину в образах, подчас неопределенно емких, требующих для своего полного постижения такого же просветления от зрителя, такого же интуитивного прозрения, каким обладал их создатель. Развивая учение о сатори, дзэн вводит специальный термин, означающий «чудо вещей», их тайный, скрытый смысл. В средневековой японской эстетике этому термину соответствовал другой — «югэн», не поддающийся точному переводу и означающий особый таинственный трепет, ощутимый, но не выразимый словами подтекст, скрытый пафос, отличающий подлинное произведение искусства. Отсутствие югэн — отсутствие подлинного искусства, вдохновенности, то есть ремесленность. Учение о выражении в искусстве бессознательного, открывающегося художнику в момент высшего вдохновения и принимающего подчас неожиданные и непонятные для ординарного человека формы, привело к появлению принципа неопределенности, сыгравшего важнейшую роль в развитии всего художественного сознания средневековой Японии, сложении композиционных принципов живописи, архитектуры, садового искусства. Этот принцип неопределенности вырастал также из общего субъективизма дзэн, провозгласившего, что истина Будды скрыта в сердце каждого человека и всегда апеллировавшего поэтому к индивидуму. Каждый человек сам, своим собственным путем постигал истину и осознавал ее только для себя. Подобно этому, и в произведении искусства смысл открывался каждому особо, через его собственное ощущение, в момент такого же высокого напряжения внутренних сил, который пережил художник. Только в этот момент бессознательно-интуитивного постижения и возникает «силовое поле» произведения искусства — во взаимодействии со зрителем раскрывается, становится явной его «тайна», его югэн.

Важно подчеркнуть, что именно эта сторона дзэнского буддизма оказалась важнейшей в его влиянии на японское искусство, в сложении его художественного языка — глубоко метафоричного, емкого в своей образности.

В отличие от других периодов культура средневековья отмечена повышенной значительностью духовного, сверхчувственного, то есть той области человеческого опыта, которая лишена собственного языка и может быть выражена лишь с помощью понятий и образов из других областей человеческой деятельности (См.: X. Удам. О проблеме значения в суфийских текстах.— «Труды по знаковым системам», вып. III. Тарту, 1967, стр. 317.).

Как раз с этим связана ее высокая «знаковость», постоянное применение аналогий в виде символов и метафор: через одну вещь пли понятие выражается другая вещь или понятие. В искусстве метафора и символ становятся едва ли не самым главным средством художественной выразительности. Абстрагируются, делаются более лаконичными, а потому и несущими большую смысловую нагрузку линия и тушевое пятно в живописи, слово — в поэзии, специально выделенный элемент сада. Широкая ассоциативность становится важной закономерностью художественного мышления и восприятия, но при этом возводится в принцип невозможность определенной и конкретной ассоциации, подразумевается ее обязательная множественность, зависящая от опыта зрителя, его эрудиции, психического склада, включенности в узкую сферу данной культурной среды.

Метафорический и ассоциативный тип художественного мышления, сформировавшийся в японском искусстве под влиянием дзэн, оказался важнейшим фактором канонической системы, свойственной этому искусству, определил самую структуру канона в таком, в частности, жанре, как сады. Дзэнские сады в этот период стали своеобразной моделью мира, концентрированным и лаконичным выражением мироздания. В достаточной мере абстрагированный образ, но еще не перешедший в чисто умозрительную сферу, японский философский сад занимает промежуточное положение между образом и понятием и наиболее точно подходит под категорию знака-символа. Выше уже отмечалась ярко выраженная семиотическая природа садового искусства Японии, где эстетическая ценность растений, камней, песка, воды (как таковых) является второстепенной по сравнению с тем, что они символизируют.

Восходя генетически к древним синтоистским представлениям (камень как символ божества и пространство засыпанного галькой двора как символ божества), искусство дзэнских садов смыкается с метафорически иносказательным методом поучений, свойственных дзэнским коанам (Коаны — парадоксы, употреблявшиеся наставниками дзэн в беседах с учениками часто как заключительная часть диалога. Например, на вопрос «Что есть Будда?» — ответ: «Кошка, вспрыгивающая на столб» или просто вопрос-загадка: «Что такое звук хлопка одной ладони?»). Передаче религиозной идеи путем рафинированного философского или эстетического намека — основа дзэнскнх проповедей, а одни из главных методов обучения адептов дзэн — переход от обычного мышления к поэтически-ассоциативному. Ученика постепенно готовят к замене понятий метафорами, рационального мышления — интуицией. При этом каждый предмет воспринимается и сам по себе и как знак чего-то большого и значительного, но не вполне определенного. Утверждая невозможность однозначного ответа на любой вопрос, дзэнская доктрина предоставляет свободу индивидуального, ассоциативного ряда для каждого субъекта. Так знак, символ превращается в образ — «преображается» в сознании воспринимающего, в соответствии с его внутренней настроенностью в данный момент, его внутренними потенциальными возможностями. Это обстоятельство чрезвычайно важно не только для уяснения смысла садового искусства Японии, но для анализа композиции каждого сада, понимания значения его деталей и их роли.

Собственно камакурскне сады конца 12—13 веков почти не сохранились до нашего времени (К камакурскому периоду относят несколько садов так называемого типа ходзё (пейзажный сад, сходный с хэйанским), среди них Дзуинсэндзи в г. Камакура и Сомёдзи в г. Канадзава.). С приходом к власти сегунов Асикага в 1338 году столица вновь была перенесена в Киото, и в этом городе и его окрестностях в течение нескольких столетий строились храмы с самыми разнообразными большими и малыми садами.

Если до этого времени сады храмовые и дворцовые, обычно значительных размеров, были, в сущности, одинаковы в своих типологических свойствах, то с распространением учения дзэн и под его влиянием появляются новые образцы садов — с меньшей степенью изобразительности, усилением символического и философского смысла. Хотя традиции архитектуры синдэн-дзукури сохранялись еще долгое время, а с ними и сады этого типа при жилых постройках, существенные новшества начались, как уже отмечалось, в храмовых, монастырских садах секты дзэн. Постепенно сложился тип символического сада, или так называемый сухой пейзаж (карэ сан-суй), где горы, каскады, потоки и озера обозначаются особой композицией камней и песка, кустарников и деревьев. Исчезают цветущие растения, сад становится почти монохромным, строгим, порой даже аскетичным. Второй тип дзэнского сада — это плоский сад, обычно небольшой по площади, с композицией из камней, песка или гальки, иногда окруженный стеной, иногда смыкающийся с другим садом. Несколько позднее, в конце 16 века, складывается третий тип дзэнского сада — так называемый чайный сад — родзи, располагавшийся перед входом в чайный павильон и имевший потому особое значение. В период позднего средневековья все эти типы дзэнских садов в уже каноническом, формализованном виде получили огромное распространение и дали основу понятия «японский сад», сохранившегося вплоть до настоящего времени и ставшего известным далеко за пределами страны.

Японский сад как искусство типологическое для своего восприятия и понимания требует хотя бы некоторого знания его «азбуки», значения тех простейших элементов, которыми оперировал каждый художник, строя композицию любого сада и рассчитывая на ее более пли менее точное, но не обязательно однозначное прочтение зрителем. Необыкновенное сочетание самого тщательного и скрупулезного выбора каждой детали с идеей естественной природы, сложного буддийского подтекста с апелляцией к чувству и открытой эмоции, интуитивному постижению красоты природных форм — все это требует некоторой подготовленности, знания «кода», позволяющего раскрыть зашифрованный смысл японского сада.

Элементы композиции каждого сада — это одновременно и материал, который преобразует фантазия художника, и его лексикон, «словарь», без которого этого искусства просто не существовало бы. Вместе с тем само наличие определенных типов каждого элемента (например, десять типов водопадов) как бы содержит в себе коллективный, накопленный и зафиксированный опыт преобразования природного материала и метод этого преобразования. Это исключает любую хаотичность, случайность и произвол, и в то же время освобождает художественное сознание от необходимости решать простейшие композиционные задачи, позволяет полностью отдаться проблемам гораздо более сложным и высоким.

Иначе говоря, восприятие японского сада как произведения искусства требует в первую очередь знания его канонической структуры. И древние и более поздние (относящиеся к началу 19 века) руководства по устройству садов поражают прежде всего необыкновенной полнотой классификации. В них прослеживаются пришедшие с континента, из Индии и Китая, традиции составления энциклопедий и трактатов, как естественнонаучных, так и философско-эстетических. В частности, описания многих композиций скал и потоков при устройстве сада почти текстуально совпадают с аналогичными местами в китайских трактатах по пейзажной живописи. Например, постоянно встречающееся сравнение гор и скал со «скелетом», костяком природы, а воды, потоков — с ее «кровью» (Ср. китайский трактат 11 века художника Го Си «Высокое послание лесов и потоков».— В кн.: «Мастера искусства об искусстве», т. I. М. 1965. стр. 81-94.).

Это свидетельствует не только о преемственности идейных концепций, но и об общности художественного мышления, определяющего сходство таких, казалось бы, далеких жанров, как сады и живопись тушью. К этой проблеме еще предстоит вернуться в процессе дальнейшего изложения.

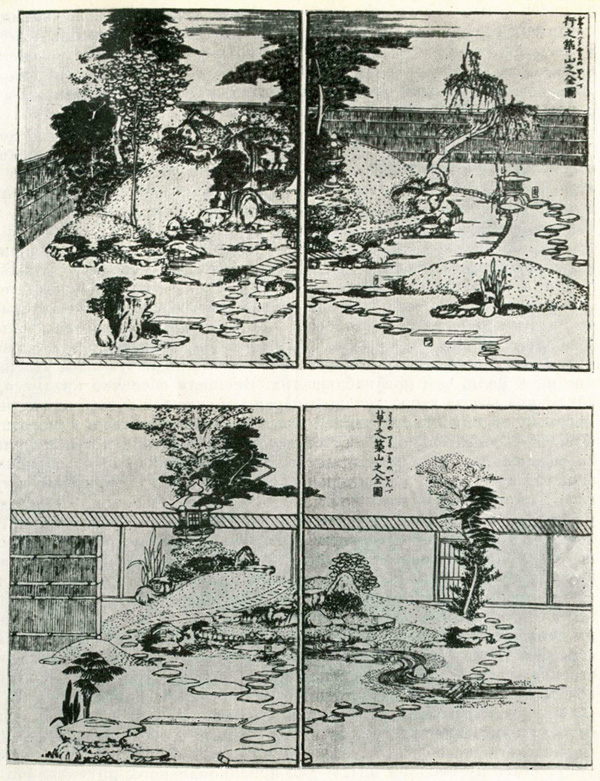

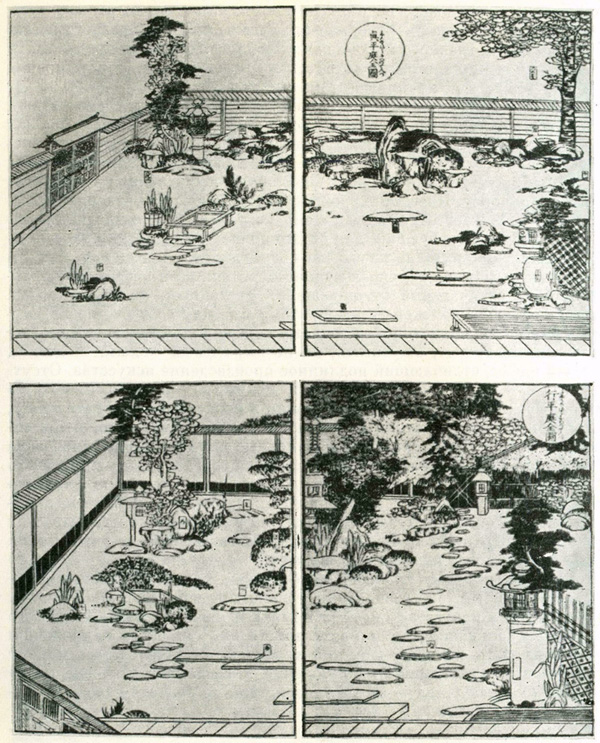

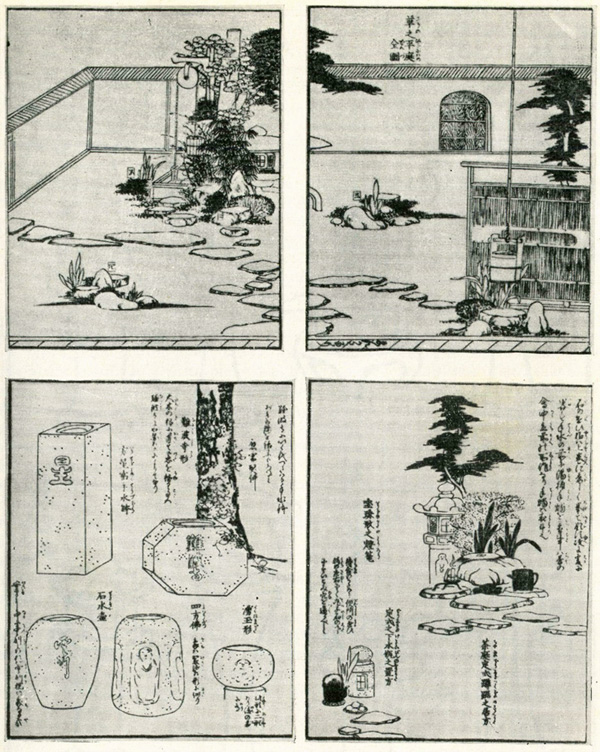

Японские авторы указывают на самую древнюю книгу, посвященную устройству садов,— «Сэндзай Хисё» (или «Сакутэй-ки»), относящуюся к эпохе Хэйан. Знаменитое руководство «Цукияма Сансуи дэн» приписывается художнику конца 15 — начала 16 века Соами. Самое полное, включающее древние трактаты и до сих пор используемое в Японии руководство — «Цукияма Тэйдзо дэн» было составлено в 1735 году Китамура Энхинсай.

В руководствах нет абсолютного единства принципов классификации, но все без исключения отмечают два главных типа сада в зависимости от характера почвы: пейзажный сад с холмами — цукияма и плоский сад — хиранива. В каждом из этих подразделений имеются три формы: развернутая, полная форма — син, полусокращенная форма — гё и сокращенная форма — сосуществование этих трех форм японские исследователи прослеживают и в других видах искусства, таких, например, как каллиграфия, живопись, составление букетов. В каллиграфии син — это полная форма иероглифа, четкая и ясная; в гё — какие-то элементы иероглифа сокращены и упрощены; со — скорописная форма, лаконичная, до предела сжатая, но все-таки выразительная и читаемая. Таким образом, самая краткая форма — не самая простая, а в каком-то отношении даже самая сложная. Отброшенные элементы не просто отсутствуют, но как бы подразумеваются зрителем, а оставшиеся обладают повышенной выразительностью, несут добавочную смысловую нагрузку. В садах процесс обобщения формы заключается не только в уменьшении количества элементов, но и в переходе от изобразительности к символике. Движение от ландшафтного сада к философскому — это лишь внешнее, кажущееся упрощение форм. На самом деле это значительное усложнение художественного языка. Ландшафтный сад ориентирован на реальную природу в ее наиболее впечатляющих, видимых формах. Философский сад имеет идеалом «формулу мироздания», квинтэссенцию, сущность природы как мира (по буддийской терминологии, «космического тела Будды»). Поэтому сокращенная форма — со могла возникнуть только после развитой, полной формы — син, и то, что в полной форме присутствует перед глазами зрителя, в сокращенной только подразумевается; само отсутствие важных деталей становится главнейшим средством выразительности, основным художественным приемом.

Приступая к устройству сада, художник выбирает его «главного героя» и в зависимости от этого создает сад камней, сад воды, сад мхов. Но вне зависимости от этого любой сад содержит два основных компонента, взаимодополняющих друг друга и невозможных один без другого: это инь-ян сада, его отрицательное и положительное начала, его «кровь» и его «скелет» — вода и камни. Вода может быть натуральная или символизированная песком, галькой. Камни же, за редким исключением (в специальных песчаных садах), присутствуют всегда. Сутэ-иси — искусство расстановки камней считалось главным в работе художника сада. Камни подбирали по форме, цвету, фактуре, а также по соответствию всех этих качеств общему характеру сада, его стилю н всем другим его элементам. По форме их делили на пять разновидностей: статуя, низкая вертикаль, плоский, лежачий и изогнутый. Из них составляли основную и второстепенные группы. Определял композицию выбранный главный камень. С двумя меньшими по размеру он образовывал триаду (по аналогии с триадой божеств в буддийском храме). В руководствах рекомендуется отобранные для сада камни тщательно рассматривать, отыскивая в каждом его «позу», «лицо», динамическую тенденцию формы. «Среди различных типов камней есть такие, которые имеют тенденцию убегать, и другие, которые преследуют; одни прислоняются, другие поддерживают; смотрят вверх и смотрят вниз; одни лежат, другие стоят»,— говорится в книге «Сэндзай Хисё». Иными словами, задача художника состоит в том, чтобы почувствовать пластические возможности каждого камня и сгруппировать их наиболее выразительно. Он должен найти точное соотношение камней и таким образом организовать пространство сада. Форма главного камня и главной группы определяет и высоту холмов, и величину водоема, и его очертания, и распределение растений в саду. В композицию центральной группы могут включаться и водопад и деревья. Вторая группа — вспомогательная должна подчиняться основной и подчеркивать ее главную пластическую идею. Третья группа (так называемая гостевая) устанавливается несколько поодаль, не подчиняясь первой, но контрастируя с ней и уравновешивая ее. Роль четвертой группы — связать сад с домом, с архитектурной формой. Наконец, пятая группа образует фон для всей композиции (чаще всего это высокие деревья, иногда естественная природа за пределами сада, силуэт гор или леса). Помимо основных групп, может быть значительное число добавочных, в зависимости от величины и типа сада. Точно так же и внутри каждой группы варьируется количество элементов, образующих ее ансамбль.

Принципиальная схема композиции каждой группы обычно приближается к разностороннему треугольнику. Самая длинная его сторона обращена к фасаду дома, выходящему в сад. Самая короткая сторона помещается слева, а средняя справа.(по закону движения, всегда соблюдаемому в искусстве садов). Воспринятый из Китая принцип направления слева направо имел оккультное значение, но, помимо этого, был связан с психологическими и эстетическими законами восприятия движения (он соблюдался во всех жанрах искусства). Направление слева направо называлось каттэ (сильная рука), а противоположное — хи-гаттэ (слабая рука). Соблюдение этого закона в композиции группы камней дает ощущение глубины пространства, а также общего равновесия масс. Если главный камень — омо-иси располагается в центре, то два фланговых камня — ваки-иси по степени важности будут, соответственно, слева и справа, перед этой группой — хикаэ-иси (передний камень), а за главной группой — микоси-иси (выглядывающий камень), подчеркивающий глубину пейзажа. Эта основная схема лежит в основе композиции практически каждого сада. Но будучи каждый раз осмыслена в конкретной ситуации, она исчезает как рациональная схема, организуя живой пластический материал.

Второй главнейший компонент сада — вода. Устройству водоема, его форме, направлению движения воды, если это ручей-поток, придается не меньшее значение, чем композиции камней. Водоем позволяет в пределах сада воспроизвести в миниатюре песчаные и каменные берега, заливы, полуострова и острова. Он может изображать спокойную и широкую реку или же бурный, стремительный поток с порогами и водопадами. Водопад был всегда одной из любимейших деталей сада. Место для него выбиралось особенно тщательно — вдали от дома, но так, чтобы слышен был звук воды, а в лунную ночь видны были отблески струй. Обрамлением ему должны служить две скалы, олицетворяющие огромные горы, а фоном — деревья. Уже в книге «Сэндзай Хисё» говорилось об устройстве водопада в ансамбле с другими компонентами: «...чтобы сделать водопад, надо прежде всего отобрать камень, с которого должна падать вода. Камень, искусственно обработанный и имеющий гладкое завершение, неинтересен для этой позиции. Если водопад должен быть трех или четырех футов высоты, употребляют красивый камень с неровной поверхностью. Но такой камень должен хорошо соотноситься с камнями, расположенными по сторонам. Поставьте центральный камень прямо в землю, а затем остальные камни по сторонам его». В руководствах описывается десять возможных форм водопада. Можно привести их, чтобы дать представление о полноте и тщательности описаний. Формы эти следующие: 1) цутай-оти (скользяще падающий): водопад должен стекать по поверхности прилегающих скал; 2) нуно-оти (падающий как полотно): водопад напоминает тонкую полотняную ткань; 3) ито-оти (падающий нитью): он падает нитеобразными линиями; 4) ката-оти (неровно падающий): вода стекает с одной стороны больше, чем с другой; 5) саю-оти (падающий слева и справа): скала делит поток воды на две части; 6) тёку-оти (прямо па¬дающий): вода падает прямо вниз без каких-либо помех на пути; 7) ёко-оти (боковое падение): вода течет с одной стороны; 8) мукаи-оти (падающий лицом друг к другу): падающие струи обращены друг к другу; 9) ханарэ-оти (отторгнуто падающий): поток вынесен на некоторое расстояние от основного водопада; 10) касанэ-оти (повторное падение) : вода может падать в различных местах или несколькими ступенями.

Казалось бы, такая полная классификация в отношении всех деталей сада должна была стандартизировать художественный результат. Но этого не происходило. При значительном типологическом сходстве японских садов все они разные, не повторяющиеся в своих формах и, следовательно, в своем смысловом значении. Каждая деталь сада играет иную роль в зависимости от окружения, от сочетания с другими элементами, масштабного и ритмического построения композиции. Не сами материалы и детали определяли содержательную форму каждого сада, но их отношения, организующие пространство и создающие его духовную наполненность. Поэтому повторяемость не оборачивалась подобием и однообразием.

Любой водоем в саду обязательно имеет острова. В зависимости от размера водоема это или несколько камней или различной формы островки, иногда даже с деревьями. В руководствах упоминается несколько видов островов — скальный (исо-дзима), лесной (мори-дзима), горный (ями-дзима), с молодыми соснами на песке (сухама-гата-дзима), в форме облака (кумо-гата-дзима) и другие. Обязательно один остров носит название «райский» («хараи-дзима»), который считается стоящим среди океана. Поэтому он никогда не соединяется мостиком с берегом. Почти во всех композициях с водоемом и островами центральное место отводится острову черепахи и острову журавля, символизирующим стремление человеческого духа к глубинам познания и воспарению ввысь.

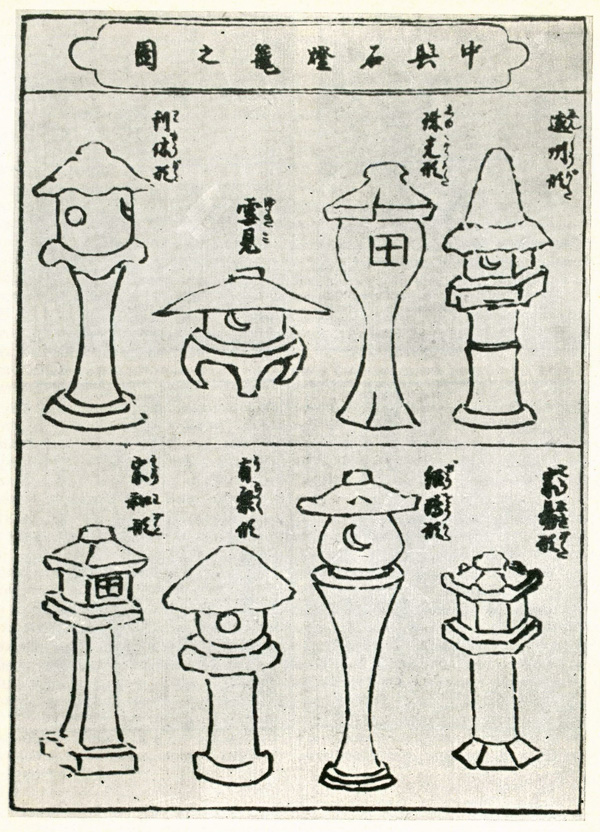

В руководствах подробно описываются все возможные типы мостиков (ровные и изогнутые, деревянные, каменные, земляные), ворот, каменных светильников, дорожек, изгородей.

Большое внимание уделяется подбору растений для сада. В садах сравнительно мало цветов (а в некоторых — совсем их нет), преобладают вечнозеленые деревья и кустарники. При выборе их учитываются изменение окраски листвы осенью, форма ветвей зимой, когда листья опадают, и т. п. Сад должен сохранять красоту и доставлять удовольствие круглый год. Самое любимое растение — сосна, символизирующая долголетие. Из цветущих деревьев предпочтение оказывается сливе, а из кустарников — камелии, азалии и хаги. Дерево красивой формы может стать основой всей композиции сада. При высаживании растений тщательно рассчитывается их соотношение с камнями, с водоемом. У самого дома иногда высаживают растения с широкими листьями, например банан, чтобы «слушать музыку капель» во время дождя. Японские садоводы достигли необыкновенного мастерства в искусстве пересадки растений, выращивания деревьев с нужной величиной и формой кроны. В композиции растений учитывают оттенки зелени — более темную помещают на заднем плане, а светлую — на переднем, так как это создает ощущение глубины пространства сада. Мастер сада располагает деревья так, чтобы они образовали группу и в то же время каждое рассматривалось бы с разных сторон самостоятельно. Ритмическое чередование массы листвы и свободного пространства, плавной линии водоема и острых скал должно создавать у зрителя впечатление картины природы в гармонии, единстве и противоборстве ее сил. Все многочисленные правила и разработанные классификации компонентов традиционного японского сада появились как результат и обобщение длительного опыта наблюдения природы, попытки философского и эстетического осмысления ее закономерностей.

Поскольку человек не отделял себя от мира природы, ощущал себя , единым с ней, осознание собственного бытия с необходимостью должно было проявляться в форме осмысления природы. Недаром и в поэзии и в живописи средневековой Японии образы природы занимали доминирующее место. Но естественное природное окружение как таковое при всей его красоте казалось человеку того времени слишком случайным и хаотичным. За внешней оболочкой его оп старался увидеть внутреннюю суть явлений, их скрытый, подлинный смысл. Простое наблюдение, связанное со сферой повседневного опыта, не могло найти непосредственного отражения в искусстве. Эстетическое осмысление требовало выделения структурных, конструктивных элементов. Как бы ни приближался к естественной природе пейзажный сад, он становился произведением искусства только благодаря своей выделенности из естественного окружения, благодаря своей «построенности». Канонизация элементов, из которых возможно сделать сад, не только служит началом нового жанра искусства (образуя «лексический состав» его), но и дает возможность осознания мира в новых формах творческой деятельности. Увидеть сущность природы — в этом смысл работы художника японского сада и его конечная цель, а не просто подражание природе, стремление имитировать ее формы в искусственных условиях.

Когда в искусстве садов преобладали внешнеизобразительные принципы, оно, в сущности, не имело собственной духовной содержательности. Это был лишь первый этап формирования жанра. Именно отказ от внешнего правдоподобия и акцент на внутренней сути явлений стали основой на пути превращения искусства садов в глубоко содержательное, имеющее свой собственный, не совпадающий с другими жанрами предмет эстетического переживания.

Подобно тому как внутри секты дзэн существовало несколько школ, группировавшихся вокруг одного из монастырей, в садовом искусстве уже в 14 веке возникло несколько направлений, связанных с деятельностью крупных монастырей, так называемые школы Дайтокудзи, Тэнрюдзи, Нандзэндзи и Тофукудзи.

Одним из самых ранних дзэнских садов японские исследователи считают сад Сайходзи, переделанный из пейзажного сада монахом-художником Мусо Кокуси (или Мусо Сосэки) в 1337 году (По другим источникам, сад был начат в 1339 году и работа продолжалась в течение пяти лет.). Сад мхов Сайходзи, а также сад воды Тодзи-ин и сухие сады Мёсиндзи и Рёандзи относят к школе Тэнрюдзи наряду с садами самого монастыря. Обширный сад Сайходзи расположен на двух уровнях: нижняя часть — это сад мхов и пруд, а верхняя — сухой пейзаж (Ныне сухой сад перестроен и во многом утратил свою специфику). Обе части в значительной мере контрастны как по своим компонентам и их размещению, так и по ощущению, которое они дают зрителю.

По преданию, верхний сад был предметом особого внимания художника. На склоне холма он впервые устроил символический каскад с тремя уровнями, создав грандиозную композицию, дающую ощущение дикой и суровой природы. Мощные камни, покрытые голубоватыми, буро-серыми, ржавыми пятнами лишайников, символизируют грандиозные горы, как бы сжимающие стремительный и бурный поток. Здесь выделяются и сталкиваются две главные силы природы, олицетворяющие позитивное и негативное начала — ян и инь, они выражают единство и борьбу космических сил, непрерывность движения и его постоянство. Один из камней у края каскада традиция связывает с именем правителя Японии 14 века Асикага Ёсимицу, посещавшего монастырь и погружавшегося в созерцание сада, сидя на этом камне. С тех пор он так и называется — камень созерцания. Нижний сад — мир тишины, покоя, мягкого всепронизывающего зеленого света, проникающего сквозь ветви деревьев с мелкой листвой и отражающегося от мягкого бархата мхов, затянувших не только землю, но и камни, стволы деревьев и острова в пруду. Через сад проложена дорога, и перемещение по ней постепенно раскрывает одну за другой непринужденно свободные, как в естественной роще, композиции из высоких и низких, прямых и изогнутых деревьев, из огромных скал и мелких камней. Спокойная поверхность пруда разделена скалами-островками, символизирующими корабли, которые плывут к райским островам. Процеженный сквозь листву свет впитывается нежно-изумрудной, темно-зеленой, буроватой поверхностью мхов, как бы сгущаясь в ней, обогащая ее фактуру. Эмоциональное переживание этой фактуры мхов, контрастирующей с блестящей гладью водоема, и окутывающего предметы зеленого света — основа эстетического воздействия нижнего сада Сайходзи. Только осенью нарушается его тончайше разработанная монохромность, когда в нее вторгаются звучные удары огненно-рыжих и густо-красных пятен листвы клена. Пруд имеет очертание, напоминающее китайский иероглиф «синь» («сердце»), что связано и со стремлением художника увеличить сложность береговой линии и с буддийской символикой значения иероглифа.

Обязательное следование по дороге, «принудительный» маршрут прохода через сад служат залогом не только сохранности тщательно оберегаемых мхов, но главным образом точности впечатления от каждого компонента сада и каждой композиции, рассчитанной на определенную точку зрения. Пространство сада как бы постепенно разворачивается перед человеком, переживается им по мере движения. Подобное введение временного аспекта в образную структуру сада идет не только от его близости к архитектурному жанру, но и к особому виду дальневосточной живописи на длинных горизонтальных свитках, подразумевающих постепенность восприятия, повествовательность, связанную не с сюжетом, а с самой формой картины, достигающей иногда нескольких метров длины.

Сад Сайходзи называют также храмом мхов, и хотя в его построении камни играют существенную роль, именно мхи составляют основу его выразительности (В саду собрано несколько десятков различных сортов мхов). Мхи, покрывающие старые камни, стволы деревьев; мхи с их неприглядностью и непритязательностью; мхи — вечнозеленые, создающие разнообразные поверхности — видимо, все эти качества и заставили дзэнского монаха Мусо Кокуси сделать мох «главным героем» своего сада, осмыслить и раскрыть его разнообразные эстетические возможности.

Основной задачей художника была необходимость дать толчок для цепи ассоциаций, для воображения, развивающего интуицию. Для этого важна была не только каждая композиция, но атмосфера в целом, создающая настроение и обостряющая восприятие.

Характерный для дзэн субъективизм, обращение к индивидууму создавали необходимость разнообразия композиций как своеобразных «точек отсчета» для каждого отдельного человека. Множественность впечатлений была основой образной структуры так называемого пейзажного сада, или сада четырех времен года. Один из них — главный сад монастыря Тэнрюдзи в Киото, общий план которого также восходит к 14 веку и приписывается Мусо Кокуси. Безусловно, о точности авторского замысла в применении к садовому искусству можно говорить весьма относительно, ибо сад — живой организм из растений, меняющих форму, увядающих и появляющихся вновь. Скорее следует говорить о типологической точности, сохраненной в специфической традиции Японии (подобно обязательной перестройке каждые двадцать лет синтоистских храмов на протяжении многих веков).

|

Сад Тэнрюдзи в Киото. Каменный мостик. 14 век |

Тэнрюдзи — дзэнская «модель вселенной», единой Природы, живой, одухотворенной, значительной в каждом своем проявлении. Но мир-вселенная должен предстать перед зрителем во всем многообразии не только форм, но и «характеров». Человек, созерцающий сад, должен почувствовать себя в лоне природы, частью ее и через это ощущение слиться с природой, открыть ее божественную сущность. Ощущение равенства с миром природы и должно вызываться садом как произведением, созданным художником. Единый в своей конструкции, сад Тэнрюдзи включает в себя и песчаный сад, и сад мхов, и композиции из камней (Монастырь Тэнрюдзи был основан в 1329 году при перестройке императорской виллы Камэяма сегуном Асикага Такаудзи; первым настоятелем его был Мусо Сосэки, который изменил первоначальный вид сада. И монастырь и сад многократно перестраивались, в настоящее время они существуют в реконструкции периода Мэйдзи). Центральную часть его занимает водоем в форме иероглифа «сердце» (как и в нижнем саду Сайходзи), а поднимающиеся за ним деревья переходят в естественный лес на склоне горы Арасияма, образующей фон для всей панорамы (Сад, включающий в себя природный ландшафт или отдельную панораму естественного природного окружения, называется саккэи). Подобное соотнесение сада с окружающей дикой природой как осознанный художественный прием получит распространение в 17—18 веках, вводя в восприятие пространства момент театрализации. Но как тенденция это намечается уже в Тэнрюдзи.

Большая свобода композиции сада, заключающая в себе идею взаимосвязанности всего в природе и построенная на чередовании переходящих друг в друга «картин», очень тщательно построена. Естественность и величие природы — то идеальное впечатление, к которому стремился художник и которое возникает у зрителя благодаря продуманной точности композиции сада. При этом существенным становится все — не только очертания водоема, соотношение форм деревьев и кустарников, линия сопряжения песчаного сада и мхов, но и то, под каким углом виден из интерьера здания водопад, будет ли он блестеть в лунную ночь. Не менее тщательно продумано расположение растений в разные времена года, изменение и соотношение цветовых и пластических объемов, когда цветущая вишня видна на фоне песчаного сада или когда осенняя листва отражается в воде пруда.

Естественные материалы самой природы, послужившие для создания сада, были специально отобраны человеком. Критерием для отбора служили разные качества — форма, фактура, цвет, а также их сочетания, их способность образовывать выразительные композиции, по своему облику близкие к природным. По отношению к «натурному» материалу художник выступает в роли режиссера. Только через построенные, смонтированные им «мизансцены» получают эстетическое значение деревья, камни, водоем.

Ощущение единства и целостности мира природы, подобного живому организму, может дать только естественность построения сада. Не просто сумма отдельных элементов, а именно их целостность. Критерием художественности такого сада выступают закономерности природы, которые и создают ее красоту. Нарушение этих закономерностей ведет к разрушению красоты. Осознание их — главное условие творчества художника сада.

Однако композиция Тэнрюдзи, казалось бы, противоречит этому, так как включает в себя и пейзажный сад и символические сухие сады. Принцип выделения одного элемента — мхов или камней, а также использование символической формы, где песок олицетворяет воду, противоположен естественности пейзажного сада. Тем не менее сочетание обоих типов садов встречается довольно часто в монастырских комплексах и не вызывает ощущения дисгармонии. Это допускает значительная абстрагированность формы во всех типах садов. При всей видимой естественности пейзажного сада он не менее условен и символичен, чем сухой сад, но отвлеченность его формы иная, менее резко выраженная, даже скрытая. Тэнрюдзи, сочетающий в своей композиции два типа сада (пейзажного и плоского, символического), можно рассматривать как переходную форму. Черты переходности легко отметить не только в общем построении, но и в деталях. Озеро с островами, каскад с камнем, который носит название «карп» (весьма частый в искусстве Дальнего Востока символ, обозначающий талант и творческое преуспеяние; основан этот символ на легенде о рыбе, которая сможет превратиться в дракона, если преодолеет пороги водопада и поднимется против течения),— то есть почти все составные части тяготеют к монохромности дзэнского сада. Но белые лотосы и ярко-желтые кувшинки в воде, нежные побеги ирисов на берегу нарушают его цветовую строгость. Если сравнивать сад с искусством живописи, можно сказать, что монохромный пейзаж тушью дополнен яркими красками школы Ямато-э.

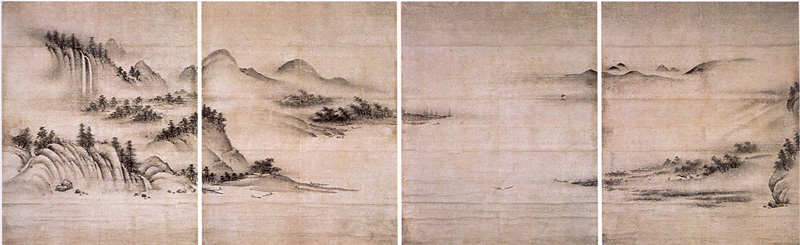

В японской живописи тенденция усиления декоративных качеств картины путем соединения особенностей монохромной техники с употреблением красок появилась у основателей так называемой школы Кано — Кано Масанобу (1434—1530) и Кано Мотонобу (1475—1559). Монохромный пейзаж, развившийся под большим воздействием китайской живописи, был идеальным образом природы, выражавшим общее представление о ее величии, безграничности, о могуществе ее стихий. Характерное произведение такого рода — «Пейзаж» Сюбуна 1448 года. В асимметричной композиции массивные объемы справа — горы, скала с деревьями — уравновешиваются безграничностью пространственных далей в левой части картины, переданных легкими, постепенно исчезающими контурами берегов реки и холмов. Но уже в решении монохромного пейзажа заключался момент декоративности: в самом порядке размещения на листе бумаги линий и пятен туши, в подчеркивании условности плоскости картины (включение в композицию литературного текста с именной печатью ее автора). Поэтому введение цвета — сначала как легкой подкраски, а затем как самостоятельного формообразующего элемента — лишь усиливало декоративный смысл живописи. Художники школы Кано обратились к наследию жанра «цветы и птицы», имевшему в Китае длительную традицию. Единичный мотив (цветок, птица на ветке), увиденный не изолированно, но как часть огромного мира, отражающий в себе его закономерности и его смысл, позволил как бы укрупнить «план» восприятия природы, сделать ее более приближенной к человеку (например, в картине Кано Мотонобу «Водопад»).

|

| Сюбун. Пейзаж. 1448. Бумага, тушь |

Водопад — сюжет, столь любимый в японских садах, нередко служил основой всей композиции, был центром, наподобие ключевого, главного камня, в зависимости от которого располагались все остальные элементы сада. В Тэнрюдзи уже упоминавшийся камень — карп и каскад можно считать основой построения сцены, расположенной напротив дома настоятеля монастыря.

Озерно-островной тип сада, распространившийся в Японии с 7 — 8 веков, получает в период Асикага значительно большую независимость от архитектуры. Фронтальность его композиции, четко обозначенная в дворцовых садах Хэйана, становится постепенно все менее выраженной. Довольно значительные по размеру дзэнские пейзажные сады нередко возникали из дворцовых садов типа синдэн. Так, дворец Китаяма, построенный сегуном Асикага Ёсимицу в конце 14 века, был затем переделан в храм Рокуондзи, или Кинкакудзи (известный Золотой павильон), а сад реконструирован в соответствии с эстетическими канонами дзэн.

В отличие от более ранней японской архитектуры смысл такого произведения, как Золотой павильон, его содержательность раскрываются лишь в сопоставлении с природой, единстве с ней. Архитектура и природа становятся равнозначными частями художественного образа. Но природа естественная, художественно не организованная не могла войти в это единство, она должна была быть преобразована в соответствии с теми же принципами, которыми руководствовался и архитектор-строитель. И вот художник сада вычертил контур водоема, рассчитал его размер, формы и соотношение островков в нем. Особенно тщательно он организовал тот берег озера, который был виден из интерьеров Золотого павильона и представлял собой вечную и постоянно изменявшуюся картину, стоявшую перед глазами созерцающего человека. Центральный мотив сада и главный образ, открывающий цепь ассоциаций,— это водоем с двумя островами — черепахи и журавля. Спокойная гладь воды подобна зеркалу, отражающему небо и землю. Она вызывает представление о тишине, уединении, недеянии (Ср. отрывок из Чжуан-цзы: «Когда вода в покое, в ней виден ясно каждый волосок бороды, бровей. Ее уровень точен, и большой мастер берет его за образец. Если в покое вода чистая, то тем более чист разум. Сердце мудрого в покое — это зеркало неба и земли, зеркало всей тьмы вещей. Ведь пустота, покой, безмятежность, безразличие, уединение, тишина, недеяние — это уровень неба и земли, высшее в природных свойствах». Цит. по кн.: «Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая». М., 1967, стр. 197.).

Еще более важной вехой и в эволюции архитектуры периода Асикага и в эволюции садового искусства явился так называемый Серебряный павильон — Гинкакудзи (или Хигасияма-дэн), построенный в 1489 году как вилла сегуна Асикага Ёсимаса и позже ставший буддийским храмом. В истории японской архитектуры Серебряный павильон — явление переходное, он соединяет в себе черты стиля синдэн с новыми элементами жилой архитектуры так называемого стиля сёин. Как и Золотой павильон, он стоит на берегу озера, и раздвигающиеся стены (новая деталь стиля сёин) непосредственно отделяют интерьер от пространства сада. Когда стены раздвинуты, это разделение исчезает и природа как бы входит внутрь дома. Такое слияние с природным окружением отразилось на пространственном решении интерьера и более того — на всей концепции архитектуры, ее новой связи с окружающей средой. Сад Серебряного павильона считается одним из самых знаменитых и приписывается художнику конца 15 — начала 16 века Соами, который прославился также как пейзажист.

Подобно тому как живописец линиями и размывами туши превращает в величественный пейзаж лежащий перед ним лист белой бумаги, так и художник сада из естественных материалов — воды, камней, деревьев — конструирует реальный пейзаж, видимый из дома и как бы заключенный в раму окна. Композиция этого пейзажа не менее сложна, продумана, художественно значительна, чем композиция картины живописца. Только неискушенному зрителю в первый момент может показаться, что форма водоема, подступающего к самым стенам Серебряного павильона, и расположение камней в воде — случайная прихоть природы. Добившись впечатления полной естественности, художник проявил себя в удивительной точности расстановки всех деталей сада. В группировке камней и деревьев, в очертаниях берегов учтены точки зрения на павильон из сада и из интерьеров в сад, рассчитаны формы и размер деревьев, выступающих в контрасте с камнями или как фон для архитектуры, а в расстановке камней в пруду учтено даже то, как они обрамляют отражение павильона в воде. Это пример пейзажного сада в его полной, развернутой форме (син). Песчаный сад, символизирующий прославленное своей красотой озеро Си Ху в Китае, и сад луны — горка в виде усеченного конуса, уникальная по форме композиция, не встречающаяся больше нигде, датируются 18 веком.

В середине 14 века, когда буддизм дзэн фактически становится государственной религией, а дзэнские храмы получают постоянную финансовую поддержку правящих кругов, окраины столицы заполняются постепенно разрастающимися монастырскими комплексами, занимавшими очень значительную территорию. На протяжении периода Муромати главенствующее место принадлежало двум самым крупным монастырям — Нандзэндзи и Дайтокудзи. Каждый из них был своеобразным городом в городе, с большим количеством строений — культовых и светских, нередко идентичных по своим архитектурным формам. Рядом с основными храмами располагалось множество второстепенных субмонастырей, небольших, но самостоятельных архитектурных ансамблей. Частые пожары почти полностью уничтожали деревянные строения, но, но традиции, их восстанавливали в прежних формах и на том же месте.

Дзэнские монахи-художники расписывали стены храмов, а пространство рядом с ними использовали для садов. За несколько столетий монастыри стали обладателями выдающихся произведений искусства, и с каждым годом и десятилетием их становилось все больше.

В комплексе монастыря Дайтокудзи находится огромное множество садов, обширных и совсем маленьких, иногда связанных друг с другом, иногда совершенно самостоятельных. Самые ранние датируются рубежом 15—16 веков. В дальнейшем в ансамбле Дайтокудзи было построено большое количество чайных павильонов с собственными садами.

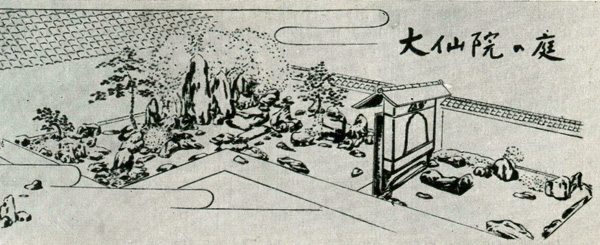

Несколько садов Дайтокудзи считаются хрестоматийными шедеврами. Один из них — знаменитый Дайсэн-ин, относящийся к 1509 году, наиболее характерный образец дзэнского сухого пейзажа (Японские ученые не единодушны в оценке авторства Дайсэн-ин: одни из них, по традиции, приписывают его Соами, другие — основателю монастыря — Когаку Соко).

|

| Схема сада Дайсэн-ин |

Этот сад — изображение дикой, необузданной стихии, грандиозного мира природы с поднимающимися к небу обрывистыми громадами гор и шумными потоками. Только камни и песок передают впечатление каскада с водопадом, перекинутого через пропасть моста, плывущего к «райским островам» корабля. Слияние изобразительности и символики в этой композиции особенно наглядно. Это сад-картина, выполняющий отчасти ту же функцию, что и пейзажный свиток, висящий на стене. Все средства используются художником для того, чтобы создать иллюзию бесконечного пространства природы и передать через композицию сада-микрокосма ощущение беспредельного мира.

Связанная с дзэнской доктриной символика сада очень многослойна. Это и природа в ее единстве противоборствующих сил инь и ян, и потенциальные возможности человеческого духа (образы-символы черепахи п журавля), и этапы человеческой жизни. На схеме композиции сада видно это сочетание отвлеченной и более конкретной символики как в названиях камней, так и в их расстановке. Все тридцать камней сада имеют собственные названия.

Перечень названий дает возможность представить отношение художника к своим «материалам», их одушевление, «дружеское» и «почтительное» расположение к камням сада, о которых говорилось в начале книги. Названия эти следующие: 1) остров черепахи-детеныша; 2) отпечаток ступни Будды; 3) камень жизненного опыта; 4) остров черепахи; 5) голова черепахи; 6) камень дза-дзэн; 7) седло; 8) неподвижный камень; 9) богиня милосердия Канон; 10) гора сокровищ— Хораи-сан; 11) водопад; 12) камень «кисть священника»; 13) камень «дерево алоэ»; 14) всплески волн; 15) камень-труба (музыкальная); 16) остров журавля; 17) Дарума; 18) камень «светлое зеркало»; 19) голова отшельника; 20) голова тигра; 21) водяной чертенок; 22) голова дракона; 23) стул для старика; 24) белое облако; 25) запруда; 26) камень-черепаха; 27) корабль сокровищ; 28) гора Хиэй; 29) камень «жемчужина»; 30) спящий буйвол. Как видно, некоторые названия связаны с буддийской символикой, другие возникли по внешней аналогии.

Как и в других дзэнских садах, объединяет композицию парный образ черепахи и журавля, а также гора сокровищ — Хораи-сан. В левой части композиции большие вертикальные камни передают крутые горы, а рядом с ними — камэ-сима — остров черепахи, который образован целой группой камней. Маленький камень поблизости изображает детеныша черепахи. Справа от центральной группы расположен остров журавля — цуру-сима, обозначенный группой камней, расставленных наподобие журавля с распахнутыми крыльями. Морская черепаха, которая стремится достичь дна океана, символизирует глубину человеческого духа, а журавль в полете — высоты, к которым человеческий дух может воспарить. Черепаха и журавль устремляются к горе сокровищ, олицетворяющей союз Неба и Земли, совокупность радостей и разочарований, которые образуют элементы человеческого бытия. Водопадом начинается поток, переданный белым гравием. Узкий и стремительный, с завихрениями водоворотов, он огибает скалы и устремляется к порогам. Поток, видоизменяющийся по мере своего течения, олицетворяет жизнь человека с импульсивной энергией его юности и мудрым спокойствием старости. Порог сомнений и разочарований, разделяющий две половины жизни, преодолевается, поток становится широким и несет корабль, нагруженный сокровищами жизненного опыта. Каждый камень на пути потока символизирует различные этапы жизни. Так, например, камень в виде головы тигра представляет трагические моменты раздумий над смыслом существования. Маленький камень рядом с «кораблем» — изображение детеныша черепахи, безуспешно пытающегося плыть против течения, символ тщетности попыток человека вернуть прошедшее.

Следующий сад называется центральным морем, где исчезают зависть и жадность, оставляя лишь чистый, белый песок. Сад камней с его сложной композицией и совершенно гладкий сад песка представляют, по буддийской символике, две сферы человеческой жизни — материальную и духовную, повседневную работу и отрешенное созерцание.

Независимо от того, кто является автором композиции, она в своих выразительных качествах, безусловно, перекликается с исполненными тушью пейзажами Соами, помещенными на раздвижных внутренних стенах помещений, обращенных в сад. Те же образы величественного мира природы, уходящие в бесконечность дали, вздымающиеся к небу горные пики, то бурлящие, то застывающие гладью потоки. И так же, как в садах, в этих пейзажах передан не внешний облик окружающего, но некая обобщенная формула законов мироздания, единства и противоборства сил природы, многогранный и всеобъемлющий образ вселенной.

|

| Соами. Роспись на внутренних перегородках в храме Дайсэн-ин в Киото. 16 в. Бум., тушь с подкраской |

|

| Ватанабэ Сико. Цветение красной сливы. Бум., тушь, краски |

В живописных пейзажах Соами образ природы — это образ беспредельного мира, несоизмеримого человеку в своей грандиозности, но открытого его чувству и разуму и потому внутренне близкого. «Небо и земля существуют вместе со мной, все сущее составляет со мной единое целое»,— говорит древний китайский мудрец Чжуан-цзы.

Сад и настенные росписи составляли единый ансамбль, построенный на основе одних и тех же принципов. Это был микромир, созданный для особой погруженности в себя, состояния медитации (дза-дзэн) как пути осознания своего единства с миром.

И созерцание сада и созерцание живописи давали в результате переживание, где эстетическое и религиозное существовали неразрывно, в единстве. Возвышенно-религиозное отношение к природе, появившееся в живописи еще в пейзажных мандала 13 века, лишь иными средствами выражается и в символических садах. И пейзаж-картина и пейзаж-сад служат своего рода алтарем, перед которым совершается таинство, ритуал. При этом человек наделяет религиозной одухотворенностью само пространство как таковое (вспомним опять о древних алтарях!) и, созерцая его, тем самым приобщается к божественному началу природы.

Как известно, в дзэнских монастырях существуют специальные комнаты для созерцания, где вообще нет никаких религиозных изображений или символов. По легенде, основатель секты Дарума, чтобы отрешиться от всего, сидел долгие годы лицом к стене. Созерцание совершенно «пустого» сада также помогает достичь состояния полной отрешенности от мира и от собственного «я».

Расположенный в том же монастыре перед домом настоятеля, сад, называемый «Океан Пустоты», служил первоначально для торжественных церемоний, что заставляет вспомнить о засыпанных галькой дворах эпохи Хэйан и еще более древних — синтоистских алтарях сики. Здесь нет никаких композиций из камней или растений, только живая изгородь окаймляет прямоугольное пространство с двумя мягкими горками из гальки посредине. Имеющие практическое применение (для обновления поверхности сада), они осмыслены как элементы, фиксирующие пространство. Название сада — «Океан Пустоты» связано с чрезвычайно важным в буддизме понятием — «сунъята» («пустота»). Понятие «пустоты», с трудом постигаемое европейским сознанием, соотносится также и со многими художественными принципами Дальнего Востока. Связанное с общими представлениями буддизма и получившее важное значение в концепциях дзэн, понятие «пустоты» имеет своим источником положение древнего китайского даосизма. В сочинениях Лао-дзы и Чжуан-цзы термин «пустота», как и термин «недеяние», имели отнюдь не негативный, но, напротив, подчеркнуто позитивный смысл. «Пустота [дао] — бессмертна, и [я] называю ее глубочайшим началом. Вход в глубочайшее начало зову корнем неба и земли» (Дао-дэ-цзин). «Тридцать спиц в колеснице соединяются в одной ступице [образуя колесо], а употребление колеса зависит от пустоты между ними [спицами]. Из глины делают сосуды, а употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, а пользование домом зависит от пустоты в нем». Пустота — не антитеза наполненности, но ее потенциальная возможность, ее обусловленность, отсюда «пустота всемогуща, ибо она содержит все. Только в пустоте делается возможным движение. Тот, кто способен создать в себе пустоту, в которую могут свободно входить другие, сделается хозяином всякого положения. Целое должно всегда господствовать над частью».

По дзэнской доктрине, просветление (сатори) связано с «проникновением в пустоту», с погружением в «ничто», которое и есть «вселенная души, пустота, где все вещи приобретают самость, где нет никаких преград, есть свободное общение всего со всеми». Это и есть осознание своей сопричастности Абсолюту.

Категории сюй (пустота) и кун (пустотность) часто встречаются в теории китайского искусства. Пустой внутри бамбук, символизирующий благородного и стойкого человека, был воспет и поэтами и художниками Китая (В своем фундаментальном исследовании о Сыкун Ту академик В. М. Алексеев приводит слова поэта Бо Цзюй-и: «Бамбук разламывается — нутро его пусто. Он мой образец» (стр. 88). Там же дается ряд примеров толкования категорий сюй и кун в связи с переводом стихов Сыкун Ту. См.: В. М. Алексеев. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. Пг., 1916.). Принципы китайской эстетики и теории искусства (которым в значительной степени следовало и японское искусство) основаны на приведении самых общих идей к более конкретным представлениям, связанным с художественным творчеством. В сфере теории искусства философская идея пустоты получала новую интерпретацию, например как составная часть композиции картины. В трактате китайского художника 11 века Го Си говорится: «Когда распределяешь местоположение деталей и собираешься писать картину, то нужно создать гармонию неба и земли! Что называется небом и землей? Так называются верхняя и нижняя части свитка в один чи — наверху оставляешь место для неба, внизу — для земли, а посредине, согласно идее, помещаешь пейзаж». С этим высказыванием можно сопоставить слова Лао-цзы из V главы «Дао-дэ-цзин»: «Пространство между небом и землей подобно кузнечному меху и флейте [то и другое]: изнутри пусто и прямо».

В дзэнском искусстве часто «пустота» преобладает над «заполненностью», так как для художника или поэта важна не материальная оболочка предметного мира, но лишь особый «ракурс» взгляда на мир, осуществляемый намеком, ассоциацией, метафорой (об этом еще пойдет речь в дальнейшем при анализе так называемых чайных садов). А в этом случае процесс восприятия становится столь же важным, как и само произведение, ибо лишь в момент внутреннего духовного контакта человека с творением художника идея произведения получает полное завершение, а зритель (вернее, его духовный мир) как бы становится частью этого создания. Он «входит в пустоту», заполняя ее своей эстетической эмоцией. Отсюда — обязательная в дзэнском искусстве недосказанность, которая как средство художественного языка выражается особым лаконизмом, предельной скупостью слов (если это стихи), мазков туши (если это живопись), камней, песка, деревьев (если это сад). Так, в любом жанре акцент из «текста» переносится в «подтекст», из видимого глазом — в невидимое, но подразумеваемое и ощущаемое. С этим связаны и особые законы построения произведения, его пространства — и стиха, и картины, и сада.

Свободный, «пустой» фон в живописи ощущается как естественная воздушная среда. Длинный изогнутый ствол цветущей сливы на ширме Ватанабэ Сико воспринимается как окруженный воздухом и светом. Нейтральный лист бумаги превращен искусством живописца в одухотворенное пространство природы, наделенной дыханием жизни.

Если с такой точки зрения воспринимать сад, называемый «Океаном Пустоты», то он как бы полностью распахнут навстречу созерцающему человеку, его эмоциям и его сердцу, и отнюдь не менее содержателен, чем любой другой.

Средневековые японские сады как искусство типологическое довольно трудны для анализа из-за постоянной повторяемости элементов и композиционных схем, хотя и невозможно найти двух совершенно одинаковых садов. Приходится выбирать те, где наиболее остро и четко проявились характерные особенности всего жанра в определенную эпоху. Одним из таких примеров может служить знаменитый сад монастыря Рёандзи в Киото, созданный во второй половине 15 века. Чтобы хоть частично «реконструировать» впечатление, которое сад Рёандзи должен был производить на человека, жившего в то время в Японии, надо попытаться не столько понять его конструктивную схему, сколько почувствовать, ощутить его образную емкость и его внутреннюю адекватность состоянию созерцания и постижения смысла бытия религиозным сознанием той эпохи.

Типологическая схема построения сада, уже заключавшая в себе возможность и даже необходимость свободной вариации, создавала лишь самую первую ступень на пути проникновения в истину, выраженную в произведении искусства. Любой дзэнский сад, в том числе и Рёандзи, как бы создавал необходимую обстановку для самоуглубления, был своего рода камертоном для внутреннего настроя человека. С этой самой первой «служебной» ролью сада связана его столь точно найденная (безусловно, интуитивно, а не рационалистически) композиция.

Долгое время авторство сада приписывали знаменитому художнику Соами, но теперь он считается выполненным неизвестным автором (С. Хоригути, приводит различные аргументы в пользу более позднего происхождения сада). Сад Рёандзи представляет собой сравнительно небольшую прямоугольную площадку (около 23 X 9 м), расположенную перед домом настоятеля монастыря так, что веранда дома тянется вдоль сада и служит местом для созерцания его. Невысокая глинобитная стена с черепичной крышей ограждает сад, отделяя его пространство от внешнего мира, но не скрывая зеленых деревьев, возвышающихся за ней.

Ровная поверхность засыпана белым гравием, и на ней расположены группы камней: пять, два, три, два, три. Всего пятнадцать. Каждая группа окружена буро-зеленым мхом, частично затянувшим и сами камни. Этот мох как обрамление и одновременно как постамент для пластического объема — единственный цветовой акцент, вторгающийся в аскетическую монохромность сада. Поверхность гравия «расчесана» специальными граблями так, что бороздки идут параллельно длинной стороне сада, а вокруг каждой группы камней, еще раз выделяя ее, располагаются концентрическими кругами.

Первое впечатление от сада — чистота и строгость. Свободно расположенные объемы ощупываются глазом постепенно, один за другим, возвращаясь к исходной точке. Как бы ни двигаться по веранде вправо и влево, из пятнадцати камней всегда видны только четырнадцать, и уже это сразу дает ощущение чего-то необычного, какой-то скрытой тайны за этим доведенным до предела лаконизмом и чисто внешней простотой формы, неисчерпаемая сложность и содержательность которой делают ее символической (В своей книге «Психология искусства» Л. Выгодский ссылается на высказывание Вяч. Иванова относительно символа в искусстве: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине... Он органическое образование, как кристалл. Он даже некая монада и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или сравнения... Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целостным тайным смыслом». Л. Выгодский. Психология искусства. М., 1968, стр. 349.).

Первое внешнее проявление этой сложности — множественность ассоциаций, вызываемых садом. По легенде, центральная группа обозначает семью тигров, переплывающих море. Чисто визуально сад напоминает морские волны, омывающие скалистые острова, или белую пелену облаков, над которой возвышаются вершины горных пиков. Зритель сам в зависимости от внутреннего состояния, направленности воображения может создать любой образ, и главная задача художника как раз и состояла в том, чтобы дать импульс его фантазии.

Общее впечатление покоя и тишины, равновесия и гармонии композиции дает возможность сосредоточиться и обрести ту внутреннюю гармонию духа, при которой возможно созерцание, направленное не только вовне, но и внутрь себя.

В саду нет ничего изменяющегося — растущего и увядающего, подверженного воздействию времени. Материалы художника взяты из самой природы — ее вечные и непременные компоненты. Их обыденная простота оставляет глаз незаинтересованным и усугубляет сосредоточенность на главном — на переживании пространства. Подобно тому как несколькими пятнами туши живописец превращает лист бумаги в художественно организованную плоскость, художник сада особой аранжировкой камней, соотнесением их друг с другом в размере, форме, фактуре превращает небольшой клочок земли в пространство, дающее бесчисленное множество тончайших эмоций. И подобно тому как белое поле бумаги в живописи тушью ощущается как сфера жизни предмета, его естественная среда, так и засыпанная гравием площадка превращается художником в живую среду «жизни» камней, составляя с ними неразрывное единство.

Рационалистический взгляд и даже «рационалистическое чувство» современного человека увидят тут прежде всего красоту построения пространства, сложную ритмику объемов, их пластическую жизнь рядом друг с другом. Может быть, он даже сможет оцепить своеобразную прелесть беленой изгороди со следами пятен от сырости и дождей, в которых чудятся туманные пейзажи. Для средневекового восточного сознания все это было важно лишь отчасти, лишь постольку, поскольку создавало особую атмосферу восприятия внутреннего через внешнее, настроения созерцания, интуитивного постижения тайны мироздания. Надо помнить, что для буддийского религиозного сознания главная и единственная истина — спасение, а цель всякого созерцания — открыть путь к спасению, к прекращению страдания и бесконечной цепи рождений. Буддизм секты дзэн видел путь к спасению в интуитивном осознании своего родства с миром природы, будь то океан или песчинка. Слияние субъекта и объекта — не просто осознание себя песчинской (в смысле незначительности своего места в мире), но отождествление себя с песчинкой или цветком, точно так же заключающими в себе природу будды, как и сердце человека,— в этом видели адепты дзэн путь к просветлению, к постижению истины. Сад камней потому и был философским садом, что создавал особое «силовое поле», погружаясь в которое человек мог ощутить себя способным понять нечто иррациональное, скрытое за внешней оболочкой предметов.

При всей своей рукотворности расположенный под открытым небом сад оставался слитым с природой, его орошал дождь, покрывала пелена снега, тени от камней становились густо-черными при ярком солнце и исчезали в день пасмурный. Бороздки на гравии виделись то четкими, то как будто размытыми. Так, внешняя статичность сада камней оказывалась очень условной: сад менялся каждый миг, был всегда разным, неповторимым. Созерцание его красоты, зыбкой и ускользающей, и было путем к дзэнскому «растворению» в природе, тождеству с ней и осознанию ее собой, а себя — ею. Как писал поэт Мёэ (1173—1232): «Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мною. Я погружаюсь в природу, соединяюсь с ней». В искусстве садов, как и в стихах, для того чтобы понять, как возникает нечто, находящееся за внешней оболочкой слов, рождается тот емкий, глубокий, невысказанный словами смысл художественного произведения, приходится анализировать то, что перед глазами — видимое, созданное рукой человека.

Предельный лаконизм выразительных средств, использованных автором Рёандзи, скорее затрудняет, чем облегчает задачу. Даже самое поверхностное впечатление отмечает контрастность в построении сада. Строгий геометризм площадки, обрамленной каменным парапетом, чуть возвышающимся над поверхностью гравия, контрастирует со свободным расположением камней, параллельные линии бороздок прерываются кругами обрамления у каждой группы. Идея взаимопроникновения и единства содержится уже в самом сопоставлении двух компонентов сада — камней, символизирующих горы, и следовательно, позитивное начало ян, и гравия, олицетворяющего воду и негативное начало инь. Как известно, это двуединство имело космогонический смысл, и поэтому, как всякий дзэнский сад, Рёандзи был воплощением мироздания, его самых общих и самых главных законов.

Контрастность и идея борьбы сочетаются в построении сада с ритмической уравновешенностью, выражающей идею единства. Группы камней расположены так, что воспринимаются и все вместе и каждая в отдельности. Композиция их разомкнутая, но уравновешенная. Видимость фрагментарности дает ощущение гармонической законченности. Спокойствие проистекает не из статичности, но из особо сбалансированной внутренней динамики асимметричного построения. Это же характерно и для каждой отдельной группы. Крайняя левая, состоящая из пяти камней, включает в себя самый крупный в саду главный камень пирамидальной формы, два совсем плоских и отстоящих от него и два небольших, смыкающихся с ним и объединенных обрамлением из мха. Господствующая вертикальность основного камня уравновешивается, «гасится» двумя плоскими, а промежуточные небольшие камни сдерживают их разлет, увеличивают массивную устойчивость центра. Следующая группа — длинный горизонтальный камень, заостряющийся с одного конца, и примыкающий к нему кругло-компактный, обкатанный, почти гладкий. Контрастные по форме и фактуре, они плотно сгруппированы и почти сливаются в силуэте на фоне ограды. Эти две первые группы визуально уравновешиваются остальными тремя, расположенными в правой части сада. Они также построены по принципу единства и контраста, точного соответствия массивной тяжести предметной формы и длины «рычага», эту тяжесть удерживающего. Пластичность каждой группы возникает из сложного взаимодействия неоднородных элементов — высоты и ширины камней, соотношения их контуров, расстояния между ними и т. п. Композиция сочетает в себе точность и свободу. В отсутствии всего случайного ощущается причастность канону, выверенному опытом поколений. Рёандзи можно рассматривать как вершину и высшее выражение канонической структуры дзэнского сада и с точки зрения образно-идейной и формально-конструктивной.

Канон в искусстве японских садов, строившийся на использовании многих правил (о них уже говорилось), в своем самом общем выражении может быть охарактеризован принципом неопределенности (См.: Н. Николаева. Дзэн и каноническая структура японского сада.— В сб.: «Канон в искусстве Востока». М., 1973, стр. 49—64.).

Имея развернутое философское обоснование, принцип неопределенности был закреплен и в самих формулировках руководств и правил. Так, например, имелись три условия, соблюдать которые было необходимо при устройстве любого сада: 1) ни одна из воображаемых линий, соединяющих два предмета, не должна быть такой же длины, как другая; 2) эти две воображаемые линии не должны быть параллельны; 3) два предмета не должны быть одного размера.

Главное здесь — утверждение относительности любого построения, его зависимости от соотношения конкретных предметов в конкретном пространстве. Интуитивно найденная точность художественного решения японского сада, всякий раз неповторимого, основана на детерминированности такого решения общими философскими и эстетическими принципами эпохи. Принцип неопределенности в каноническом построении сада можно рассматривать в связи с иррационализмом дзэн. Он давал большую свободу художнику при создании композиции сада, но он же диктовал и целый ряд условий, соблюдение которых становилось обязательным. Самым главным из них была асимметрия, определявшая и ритмическое построение композиции.

Асимметрия как характерная особенность композиции всех дзэнскнх садов требует специального рассмотрения. Она связана и с общей пространственной концепцией японского средневекового искусства. Асимметричная композиция Рёандзи строится на равновесии объема, массы каждой группы и свободной площадки, засыпанной гравием. Здесь важны в первую очередь соотношения объемных групп и пространства. Из такой композиции возникает большая ритмическая сложность построения, повышающая его эмоциональное воздействие из-за того, что требует определенного усилия, напряжения при восприятии произведения. «Художник хочет заставить нас затратить максимальное количество энергии восприятия, хочет заставить отыскать закон ритма в кажущейся аритмичности» (М. Гинзбург. Ритм в архитектуре. М., 1923, стр. 27.). Асимметрическое построение, таким образом, увеличивает эмоциональное усилие, стимулирует творческую потенцию при восприятии, в то время как симметричное, напротив, экономит энер¬гию зрителя. Так, философски предопределенный момент сотворчества художника и человека, воспринимающего произведение искусства, выражается в закономерностях построения образной системы. Художник же стремится не только уловить скрытый смысл явлений, но найти этому такую форму выражения, чтобы стала возможной передача открытой им истины другому лицу. Единственный путь для этого — активизация воспринимающего сознания.

Искусство, связанное с доктринами дзэн, становится наглядным примером решения этой сложнейшей художественной задачи. При всей кажущейся отвлеченности дзэнского сада он в своих интуитивно найденных и доведенных до предельной точности структурных основах художественной формы оказывается подчас столь же активным, инспирирующим работу фантазии, как произведение современного искусства (С этой точки зрения интересно напомнить мысль С. Эйзенштейна из его написанной в 1938 году статьи «Монтаж»: «Произведение искусства, понимаемое динамически, есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя. В этом особенность подлинно живого произведения искусства и отличие его от мертвенного, где зрителю сообщают изображенные результаты некоторого протекшего процесса творчества вместо того, чтобы вовлекать его в протекающий процесс». С. Эйзенштейн. Избранные статьи. М., 1956, стр. 259.). Обязательный учет восприятия (а доказать это можно тем, как мастер сада Рёандзи «прячет» один из 15 камней от глаз зрителя) отчасти связан с общей концепцией буддизма, провозглашавшей внешний мир составным элементом личности, которая осознавала таким способом единство мира и человека. А дзэнская мысль о том, что истина заключена в сердце каждого, также вела к необходимости учета восприятия, что для художника становилось не столько обязательным, сколько само собой разумеющимся.

Метод подготовки адептов дзэн путем развития интуиции подразумевал, как уже отмечалось, свободу индивидуального ассоциативного ряда для каждого субъекта в момент восприятия. Неоднозначность ответа на вопрос, неоднозначность смысла любого знака или символа подразумевала то, что он окончательно формируется лишь в сознании воспринимающего, лишь так превращаясь в законченный образ. Видимая недоговоренность, специальная незавершенность дзэнской картины, стихотворения, сада отнюдь не случайны, но связаны с мировоззрением и эстетическими идеалами эпохи, принимая форму канонического построения.

Асимметрия, вытекающая пз принципа неопределенности, принимает форму канона, лежащего в основе композиции каждого сада, независимо от его типа. Даже если сад расположен на прямоугольной площадке и огражден стеной, его построение лишено замкнутости, и его пространственность должна восприниматься как бесконечная. Прямые аналогии таким решениям мы встречаем в японской живописи тушью. Лишенный рамы свиток обычно оправлен полосой ткани, но это обрамление не замыкает его. Сама же композиция произведения (традиция причисляет сюда и каллиграфию — искусство выразительного письма) в своих общих принципах весьма близка дзэнским садам.