Развитие чайного культа и изменение функции сада

Культ чая, или Путь чая (тя-до),— одно из очень сложных и важных явлений в японском искусстве эпохи средневековья. Подобно философии дзэн, из которой этот культ органически вырастал и с которой был сплавлен самым тесным образом, он не существовал локально, изолированно, но пронизывал своими идейными концепциями всю культуру, влияя и на мировоззрение и на образ жизни людей того времени. Во многом под влиянием чайного культа оказалось развитие японской архитектуры, керамики, искусства составления букетов (икебана). Культ чая способствовал формированию новых эстетических взглядов и художественных форм, в некоторых своих проявлениях сохранившихся до нового времени. С ним связано появление специального архитектурного сооружения — чайного дома (тясицу) и составляющего с ним единое целое чайного сада (тянива).

|

|

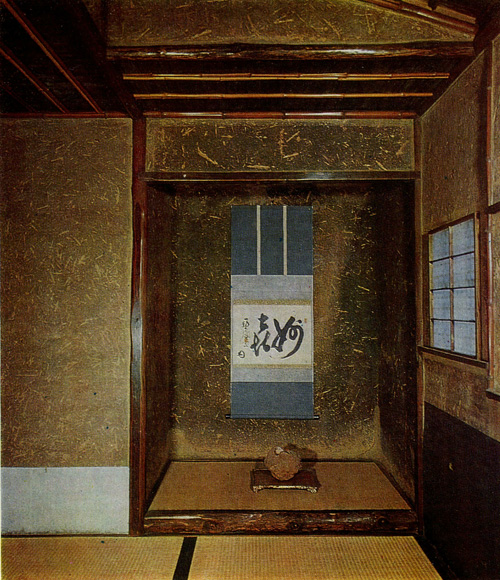

| Сэн-но-Рикю. Чайный павильон Тай-ан в монастыре Мёки-ан в Киото. 1582 | Интерьер павильона Тай-ан |

|

|

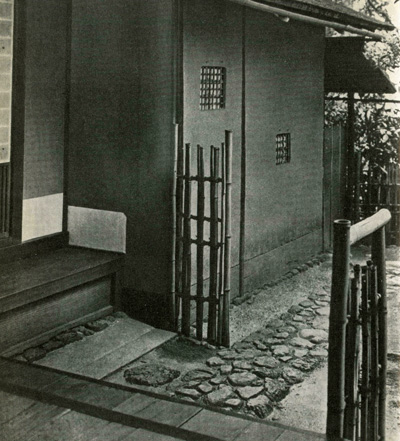

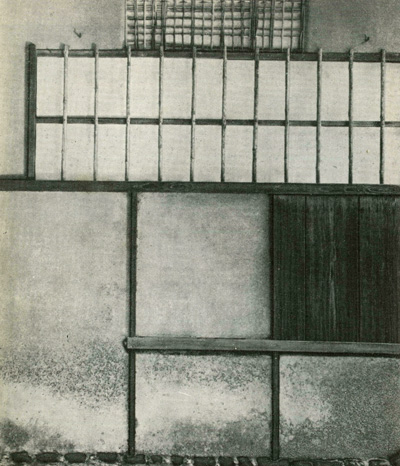

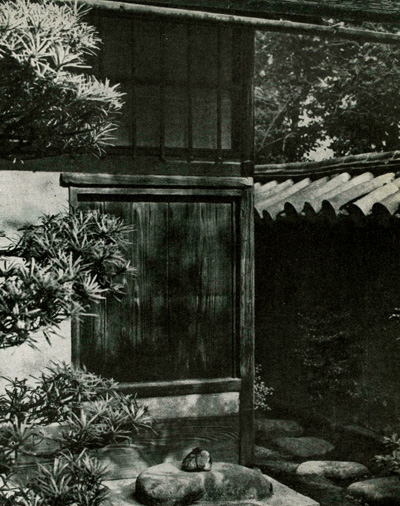

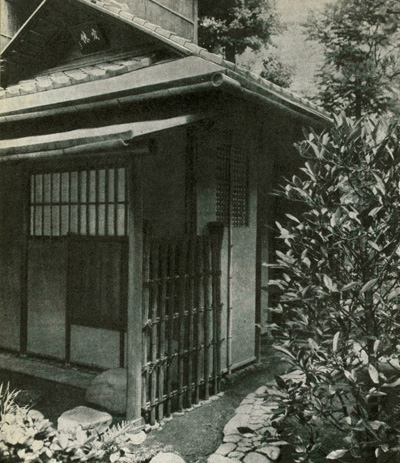

| Стена чайного павильона | Вход в чайный павильон Тэйгёкукэн в храме Синдзю-ан в монастыре Дайтокудзи в Киото. 17 в. |

|

|

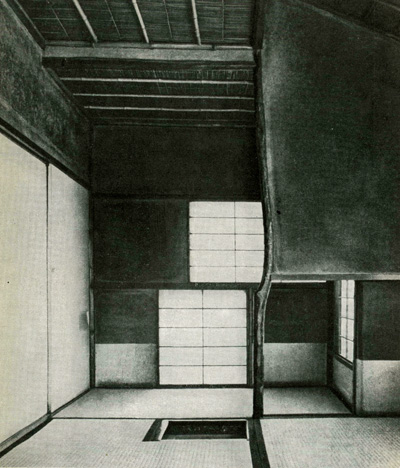

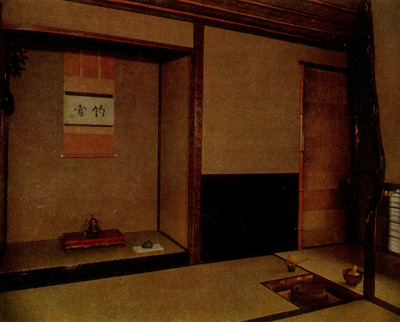

| Интерьер чайного павильона Тэйгёкукэн | Миямото Нитэн. Птица на ветке. 17 в. Бумага, тушь |

|

|

| Интерьер чайного павильона Санундзё в храме Кохо-ан в монастыре Дайтокудзи в Киото. 18 в. | Чашка для чайной церемонии. Керамика Карацу. Конец 16 — начало 17 в. |

|

|

| Сосуд для воды. Употребляется при чайной церемонии. Керамика Сино. Начало 17 в. | Поднос. Керамика Сино. Начало 17 в. |

|

|

| Ваза для цветов. Употребляется при чайной церемонии. Керамика Ига. Начало 17 в. | Сосуд керамический Э-Карацу. Начало 17 в. |

|

|

| Котелок для чайной церемонии. 15 в. Железо | Тарелка с изображением ириса. Керамика Э-Карацу. Начало 15 в. |

|

|

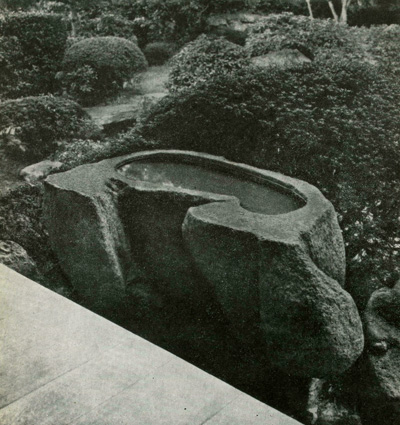

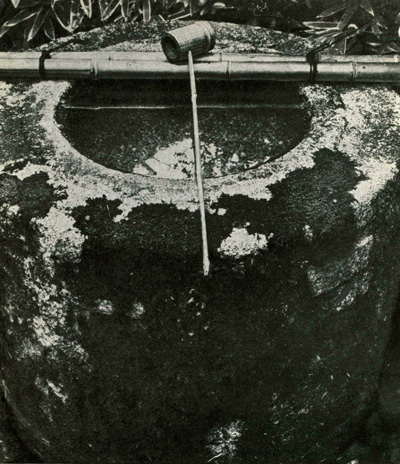

| Чаша керамическая Ака-Сино. Начало 17 в. | Сосуд для омовения рук в стиле Рикю в саду Омото-Сэнкэ в Киото |

|

|

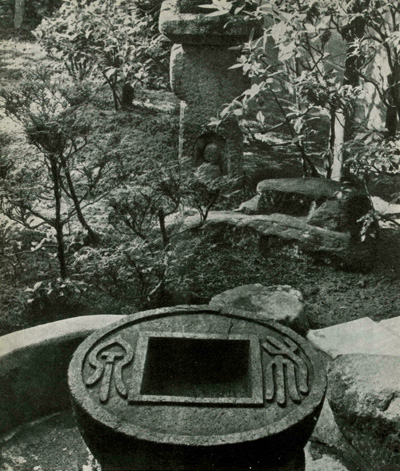

| Сосуд типа фурисодэ для омовения рук в павильоне Дзёдзюин в храме Сэн-суйдзи в Киото. 16 в. | Сосуд для омовения рук в храме Кото-ин в монастыре Дайтокудзи в Киото 1628 |

|

|

| Дорожка в саду Ябуноути в Киото | Вид сада из чайного павильона Бозэн в храме Кохо-ан монастыря Дайтокудзи в Киото. 17 в. |

|

|

| Каменный фонарь в саду Ябуноути в Киото | Светильник и сосуд для омовения рук в храме Кохо-ан монастыря Дайтокудзи в Киото. 17 в. |

Рядом с цветущим вьюнкомОтдыхает в жару молотильщик.Как он печален, наш мир!

Погасли лучи на цветах.Из сумрака темною тенью всталМой затрашний день — кипарис.

Весеннее утро.Над каждым холмом безымяннымПрозрачная дымка.

Ночь. Бездонная тьма.Верно, гнездо свое потерял —Стонет где-то кулик.

Одна лишь ФудзиНе утонула в зелениМолодой листвы...

|

|

| Ворота чайного павильона Сосицу-сэн в Киото. 19 в. | Интерьер чайного павильона Эн-ан в доме Ябуноути в Киото |

|

|

| Вход в чайный павильон Канкю-ан в доме Соцу-сэн в Киото. Начало 20 в. | Чайный павильон Рёкакутэй в храме Ниннадзи в Киото. 17 в. |

Глава «Развитие чайного культа и изменение функции сада», «Японские сады». Николаева Наталия Сергеевна. Издательство «Изобразительное искусство», Москва. 1975

Добавить комментарий