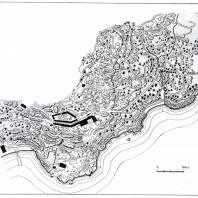

Территория парка плавно поднимается от уровня моря по прибрежным склонам к подножию горного хребта до отметки 50 м, а в северо-восточной части еще выше.

Большинство специалистов выделяют в структуре парка верхнюю и нижнюю части [Колесников, 1949; Волошин, 1964; Пальчикова, 1975]. Нам представляется, что удобнее из-за особого характера зоны, примыкающей с юга к дворцу и решенной в приемах регулярной планировки, выделить ее в виде отдельной структурной части. Таким образом, вся территория членится на верхнюю предгорную зону, расположенную севернее дворца и дороги Алупка—Мисхор, нижнюю приморскую зону южнее этой дороги и особую придворцовую зону к югу от дворца.

Западная часть верхней зоны и придворцовая зона закладывались в основном в то же время, что и сам дворец, и даже несколько ранее, когда в конце 20-х годов XIX в. здесь строился первый дом Воронцовых. Затем главные усилия были перенесены на восточную часть верхней зоны, более удаленную от дворца. К концу 1850-х годов была осуществлена закладка нижней зоны, а окончательно ансамбль сформировался лишь к 1865—1870 гг.

Автором пейзажной части ансамбля считается садовник К. Кебах, хотя, несомненно, многие принципы планировки парка были предопределены архитектором В. Гунтом, осуществлявшим проект дворца и руководившим строительными работами на месте. После смерти К. Кебаха в 1851 г., согласно имеющимся документам [Пальчикова, 1975], работы по формированию парка проводили садоводы Бишкович и Галущенко. Под их руководством были созданы поляны, которые уже в наше время получили названия Солнечная и Контрастная, Пальмовая аллея и некоторые другие композиции.

Многое менялось во вкусах и настроениях авторов и владельцев ансамбля во время десятилетий его строительства. Различны и исходные природные условия в каждой отдельной части парка, их роль в общем плане, который, возможно, не был с самого начала жестко закреплен в виде единого и детально разработанного проектного документа. Композиция парка при наличии общей идеи развивалась по частям, последовательно в течение всего периода строительства, растянувшегося на 40 лет.

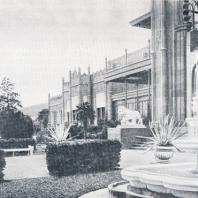

Центральная придворцовая зона отличается от всех остальных своим подчеркнуто регулярным устройством, террасной планировкой, обилием скульптур, лестниц, подпорных стен, фонтанов и других малых архитектурных форм, которые придают ей особую торжественность и нарядность. Почти все композиции здесь смотрятся на фоне моря и гор, широко открыты солнцу, насыщены светом и цветом.

От верхней, примыкающей к дворцу площадки начинается парадная диоритовая лестница, которая, последовательно пересекая четыре террасы, создает осевую композицию, связывающую дворец с приморской частью парка. Лестница украшена беломраморными львами, привезенными в 1848 г. из Италии (скульптор В. Бонанни). При подходе к дворцу с южной стороны зритель сначала видит нижнюю пару спящих львов, затем львов просыпающихся, а на верхней террасе его встречают львы бодрствующие в напряженно угрожающей позе.

В целом этот скульптурный ряд-аллегория подчеркивает значение Южного берега Крыма как крепости на самом краю Российской империи.

Террасы в какой-то мере повторяют собой контуры дворца в плане, они являются его функциональным продолжением как парадные залы и анфилады под открытым небом. Зрительно они воспринимаются некоей декорацией у дворца, сливающейся с его фасадом. Это впечатление усиливается благодаря вертикальному озеленению лианами подпорных стен террас и фасада самого здания.

Верхняя, самая широкая терраса решена симметрично, имеет два цветочных партера, фланкирующих центральную нишу-портал. Каждый партер украшен мраморными фонтанами, по краям террасы — вазы, скамьи, мастерски выполненные из того же материала. Эти архитектурные детали умело дополняются стрижеными стенками из буксуса и красиво цветущими кустарниками. На фоне витражей зимнего сада, увитых розами, глицинией и другими лианами,— живая композиция «фонтан цветов».

Вторая терраса представляет собой аллею между увитой зеленью подпорной стеной и балюстрадой. Плавно изогнутая аллея ведет на запад — в сторону приморского парка и на восток — к площадке у библиотечного корпуса. Площадка, частично перекрытая перголой, ограничена стенами с трех сторон и отличается камерным характером. Это своего рода зеленый «кабинет», стены которого увиты плющом. Основными украшениями его служат небольшие мраморные фонтаны: один — в центре и другой, пристенный — в нише. Последний является одним из лучших во всем ансамбле, он в общих чертах повторяет бахчисарайский «фонтан слез». На западном фланге у подпорной стены террасы также есть миниатюрный фонтан в виде мраморной лиры с еще более интимным пространством вокруг него.

Прием формирования полузамкнутых, лишь частично раскрытых на юг малых пространств использован и на третьей террасе, также у библиотечного корпуса, куда ведет лестница от площадки с «фонтаном слез». Эта площадка имеет несколько романтический оттенок, создаваемый нависшими скалами, тенистыми деревьями, пристенным фонтаном с горельефом на античную тематику и саркофагом.

Со второй террасы на третью можно спуститься и по центральной подковообразной в плане лестнице, выполненной из диабаза, украшенной нишей, вазами и фонтаном-раковиной. Она отмечает завершение архитектурной оси и переход к иррегулярной планировке.

Весь террасированный южный склон решен как открытое пространство, в нем преобладают почвопокровные стриженые растения, скорее подчеркивающие, а не маскирующие пластику рельефа. Ведущими породами здесь являются лавр, буксус, бирючина, калина, а также иудино дерево, хурма кавказская [Волошин, 1964].

Один из самых старых уголков парка — та его часть, что начинается непосредственно у дворика перед северным фасадом дворца. Он символизирует «дикую» природу — романтическую и таинственную. Это пересеченная местность с лабиринтом тропинок между каменными россыпями, тенистыми зарослями деревьев и кустарников. Наибольшее впечатление на посетителя производит своеобразная игра света и теней на мшистых каменных глыбах диковинных очертаний, увитых плющом и нагроможденных одна на другую.

Среди них выделяется размерами «Лунный» камень, достигающий в длину 20 м при 10-метровой высоте. Материал этой глыбы — диабаз, из которого сделаны стеновые блоки самого дворца. Так как она громоздится непосредственно перед северным двориком в самом начале верхнего парка, над подпорной стеной, то это создает необычайно сильный эффект слитности, нераздельности архитектуры и природного фона. Блеклые серо-зеленые оттенки камня в естественном и обработанном виде объединяются как бы в одном движении, в то же время подчеркиваются их различия.

Здесь же продемонстрирован и прямо противоположный прием, когда однородные формы созданы из разных материалов. Это причудливые «каменные глыбы» из стриженого буксуса, «уложенные» вдоль входной аллеи, которые как бы предвещают зрелище реальных скальных нагромождений. Этот уголок парка не дошел до нас полностью в том виде, в котором он сложился к середине XIX в. И все же мы можем по нему судить о высоком уровне топиарного искусства в южных провинциях России. Ведущая тема всего ансамбля — художественное противопоставление «дикости природы изяществу цивилизации» — представлена тут с особой наглядностью.

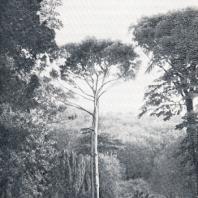

Одна из дорог верхней зоны подводит к источнику и купольному павильону, сложенному из диабаза (бывшему бассейну). Здесь же ранее находились искусственные руины, изображавшие римский акведук, впоследствии утраченные. Чуть восточнее от них — самшитовая роща с целой системой ручейков, небольших искусственных озер и каскадов среди скал, олицетворяющих горный пейзаж. Каждое из трех озер (Зеркальное, Форельное и самое крупное — Лебединое) отличается своими размерами, конфигурацией берегов и общим построением — от несколько сумрачного до светлого, жизнерадостного. Сложная гамма зрительных впечатлений создается здесь включением цветов различных оттенков, созданием более плотного затенения, раскрытием перспектив на смежные поляны, сочетанием контрастных форм деревьев, кустарников, использованием эффекта зеркального отражения от водной поверхности.

Каскады Алупкинского парка — одно из главных его достоинств. По сравнению с другими крымскими парками, весьма маловодными, здесь особенно ощущается тенистая прохлада и свежесть искусно устроенных «горных» потоков, водопадов и тихих заводей. Устроители парка умело использовали немногочисленные природные источники, мельчайшие особенности рельефа, композиционно увязали воду с растительными группами, создали ощущение почти полной естественности щедрого южного пейзажа.

Район Малого хаоса на северной периферии парка соседствует с так называемым Большим хаосом. Здесь, у подножия горного хребта, впечатление грандиозности, стихийности дикой природы достигает еще большей силы. Однако это не вполне первозданный ландшафт: он искусным образом раскрывается зрителю благодаря устройству специальных проходов, тропок, лесенок и видовых площадок. В некоторых местах между камнями на привозном грунте выращены сосны аллепская и итальянская.

С верхних точек Большого хаоса можно наблюдать весь парк с северной стороны, на фоне моря. Внизу обращают на себя внимание ряд полян, которые сформированы уже на последней стадии строительства парка и имеют спокойный открытый характер без несколько нарочитой драматизации, характерной для западной части Верхнего парка, где господствует романтический стиль начала века.

Ближе других расположена округлая в плане поляна, на которой растут мощные платановые деревья. Здесь же выделяется своими экзотическими формами араукария чилийская, а также секвойядендрон гигантский. Картину еще более оживляет роскошное оперение павлинов на освещенных солнцем бархатисто-зеленых газонах. Эта поляна по преобладающей здесь породе деревьев названа Платановой.

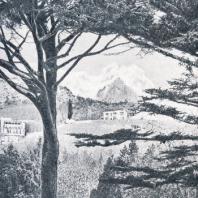

Плавно изгибающаяся аллея соединяет ее со смежной Солнечной поляной. Отсюда хорошо видны зубцы Ай-Петри, гора Крестовая, вершины Большого хаоса, что придает поляне открытый характер. На ярко освещенных газонах живописно разбросаны группы и одиночные экземпляры крупных хвойных пород: кипарисы пирамидальные, пинии, кедры ливанские.

Чуть восточнее Солнечной, за ручьем, находится Контрастная поляна, характерная большим разнообразием видов и форм хвойных и листопадных растений с насыщенной цветовой гаммой. Мощный гималайский кедр здесь композиционно противопоставлен ажурным купам земляничника. Контрасты образованы сопоставлением и целого ряда других пород, среди которых наиболее заметны тис ягодный, платан восточный, маслины, пробковый дуб, пиния. Гармонические сочетания выражены здесь в размерах и формах деревьев, ажурности или плотности кроны, текстуре листвы и коры, рисунке ветвления, колористических особенностях растений в разные сезоны года. Преобладающим фоном для групп и солитеров служат здесь плотные лесные заросли, полукольцо кипарисов. С Контрастной можно пройти на смежную с ней Каштановую поляну и в рощу пиний у восточного входа в парк.

Поляны в Алупке — явления по-своему уникальные, отнюдь не характерные для парковых пейзажей Крыма и считаются лучшими на Южном берегу. Если сравнивать их организацию с полянами парков в других регионах России, то нельзя не отметить ряд особенностей. Это, во-первых, исключительно большое разнообразие (местами даже чрезмерное) пород деревьев. Создатели крымских пейзажей как бы демонстрируют богатейшие возможности местного климата и подбирают композиции из экзотических деревьев, представляющих самые разные географические зоны земли. Во-вторых, это предпочтение, отдаваемое отдельно стоящим деревьям-великанам, достигающим здесь предельных размеров. Такой прием позволяет выявить с максимальной полнотой потенциальные эстетические возможности каждой породы.

Еще одна особенность алупкинских полян заключается в их сравнительно небольших размерах (по отношению к открытым пространствам таких, например, среднерусских и южнорусских парков, как Павловск и Елагин остров в Ленинграде или Александрия в Белой Церкви). Это, конечно, объясняется избытком солнечного освещения и необходимостью интенсивного полива газонов.

По этой же причине мы почти не видим здесь чистых полян, без включения деревьев. Поляны как бы «населены» ими, что создает приятные светотеневые контрасты, без которых зрелище большого, сплошь залитого ярким солнцем пространства могло показаться утомительным для глаза. Поляны зрительно расширяются за счет включения дальних перспектив на горы и море. Такой прием здесь выражен очень сильно ввиду непосредственного соседства этих двух природных факторов. Виды с полян на внешнее окружение предусматривались и в парках Центральной России, но там они, естественно, не могли быть столь активными.

Нижняя приморская зона (если осматривать ее с востока на запад) лучше всего раскрывается с приморской аллеи, которая проходит по склону почти параллельно берегу, вблизи целой цепочки видовых площадок около нагромождений скал, бухт. Аллея связывает рощи кипарисов и каменного дуба, пляжи, скалу Айвазовского, рыбачью пристань, район Чайного домика, морской причал.

Особый интерес представляет та часть приморской зоны, где около глубокой врезающейся в берег бухты стоит Чайный домик, построенный еще в 20-х годах XIX в. архитектором Ф. Эльсоном. Это павильон-колоннада, выполненный в строгих классических формах, перед ним — лужайка, с которой открывается многоплановый вид на Ай-Петри и силуэт дворцового комплекса. При взгляде на юг обращает на себя внимание еще один каменный «хаос», уже среди морских волн, и, в частности, скала с видовой площадкой, где любил отдыхать и работать маринист И.К. Айвазовский. Некогда здесь же была устроена пристань для «потешных и рыбачьих судов».

Здесь раскрывается еще одна сторона сложного идейного замысла устроителей ансамбля — специфическая семантика паркового пейзажа Алупки. В панораме с моря выявляются как бы некие временные «срезы», соответствующие развитию человеческой цивилизации. В основании панорамы — непосредственно у пляжей и прибрежных скал — первозданная природа, предыстория культуры, выше — античность, воплощенная не только в классических формах павильона-колоннады, но и в расположенных за ним террасах «садов Платона». Возвышающиеся над ними пейзажные контуры олицетворяют Возрождение и последующие исторические эпохи. Такая символизация природного окружения, паркового ансамбля в целом характерна для эпохи Просвещения и, в частности, отражает некоторые идеологические концепции масонских обществ о предустановленной гармонии мира, о человеке как венце творения, который поднимается по ступеням самосовершенствования [Балицкая, 1983].

Представляет интерес и растительная композиция этого фрагмента парка. Вдоль моря расположились небольшие рощи сосны аллепской, кипариса горизонтального. Здесь можно видеть экземпляры секвойядендрона гигантского высотой до 40 м, магнолии, лавра благородного.

Западная часть приморской зоны занимает довольно крутой склон, по которому трассирована система прогулочных дорог, связывающих дворец с пристанью. Здесь обращают на себя внимание олеандровая и пальмовая аллеи, цветущие кустарники, лужайка с огромными платанами, группа кипарисов. Самая северная часть зоны в отличие от других устроена в регулярном стиле и включает стриженые растения в виде шаров, пирамид и других геометрических форм.

Всего в алупкинском ансамбле было собрано свыше 200 видов и садовых форм деревьев и кустарников.

После Великой Октябрьской социалистической революции Алупкинский дворец и парк стали народным достоянием. Уже в 1921 т. здесь был создан историко-бытовой музей. Большой ущерб его собраниям был нанесен во время гитлеровской оккупации Крыма. Но с первых дней освобождения Алупки государство приступило к приведению ансамбля в порядок. С 1956 г. во дворе размещается Государственный музей изобразительных искусств, двумя годами позже его профиль меняется на архитектурно-художественный, что усиливает значение парка и самого дворца как объектов экспозиции. С тех лет в парке идет процесс постепенного восстановления наиболее ценных элементов первоначальной архитектурно-ландшафтной композиции, включая аллеи, поляны, террасы, каскады и скульптурные группы.

Добавить комментарий