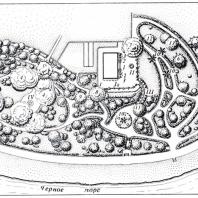

Парк Суук-Су расположен за Гурзуфской скалой, в западной части территории, занимаемой теперь пионерским лагерем «Артек». Первоначально участок парка охватывал площадь 45 га и включал большую приморскую полосу со скалами и пологий склон от моря до старой дороги Гурзуф—Алушта. Рельеф имеет заметно более крутые перепады в северной части парка и оживляется включением обрывов, тальвегов, мысообразных выступов и других форм, которые придают его поверхности особую пластичность. Именно в эффектном использовании пластических возможностей природного рельефа и заключается основное достоинство архитектурной композиции парка.

Закладку парка относят к 80—90-м годам прошлого века [Колесников, 1949; Волошин, 1964], хотя значительно ранее эта местность служила летней резиденцией последних крымских ханов из династии Крым-Гиреев. Перед революцией Суук-Су был фешенебельным курортом с особняком-казино в мавританском стиле, получившем название Крымского Монте-Карло. После Великой Октябрьской социалистической революции в нем был устроен дом отдыха, который был разрушен при отступлении гитлеровцев из Крыма. Сейчас на этом месте располагаются Дворец пионеров лагеря «Артек», спортивные и другие сооружения, значительно изменившие первоначальный вид парка.

Тем не менее центральная его часть с главной композиционной осью в основном сохранилась и представляет интерес своим террасным построением. Верхняя терраса, на которой теперь расположен Дворец пионеров, находится на расстоянии 100 м от берега моря и представляет выровненную площадку с цветочным партером, балюстрадой вдоль бровки и вынесенной вперед обзорной галереей. Она соединяется со второй террасой парадной, симметрично решенной лестницей. Вторая терраса в отличие от первой имеет асимметричное построение, живописные контуры в плане и, в свою очередь, связана двумя лестничными сходами с третьей террасой.

Отсюда ранее открывался широкий вид вдоль главной дороги — спуска к морю. А.И. Колесников [1949] приводит весьма интересное сопоставление двух фотографий, сделанных с этой точки в 1907 и 1937 гг. На первой — широкая перспектива на берег моря и Гурзуфскую скалу вдоль главной композиционной оси парка, на второй перспектива почти полностью закрыта плотной растительностью. Такие искажения первоначального вида характерны для многих крымских парков в тех случаях, когда паркостроители (в данном случае в 1905—1907 гг.) не учитывают конечных габаритов высаживаемых деревьев. Это часто приводит к чрезмерному затеснению внутренних пространств парков и к их изоляции от внешнего природного окружения.

Межтеррасные лестницы весьма представительны, оформлены декоративной парковой скульптурой, нишами, гротом, стенным фонтаном и представляют собой взаимосвязанный архитектурный комплекс. Далее система террас переходит в пологий склон, по которому ведет к морю, слегка изгибаясь, неширокая прогулочная дорога. Перед спуском к пляжу она замыкается рощей кедров ливанских. Кроме них, обращают на себя внимание отдельные экземпляры и небольшие группы кипариса пирамидального, туи восточной, кедров гималайского и атласского, пальмы веерной, пихты, магнолии.

Помимо описанной выше композиции, интересны и другие объекты парка: Пушкинский и Изумрудный гроты на скалистом обрывистом морском берегу, представляющие собой естественные ниши-пещеры, над ними так называемая Генуэзская крепость — искусственные руины.

Легендами овеян мыс Пушкина, у подножия которого художники И.К. Айвазовский и И.Е. Репин писали картину «Пушкин на берегу моря». Рядом за рощей сосны алленской — мыс Шаляпина.

Примечательной особенностью пейзажа Суук-Су являются два скалистых острова — Адалары. Эти громады мраморовидного известняка высотой 35 и 48 м — следы древнего оползня. Вид неприступных скал, выступающих из моря совсем рядом с берегом, являет собой редкое даже для Крыма зрелище и придает романтический оттенок парку и всей этой части Артека.

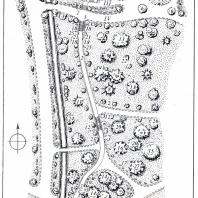

Восточнее Суук-Су частично сохранилось еще несколько парков, заложенных в XIX в. Среди них урочище Артек, первоначально называвшееся Кардиотриконом, что означает «врачевание сердца». Расположение парка чрезвычайно живописно, что, возможно, и объясняет его старое название: он находится между горой Аю-Даг, морем и глубокой балкой ручья Артек.

Несколько выше по ручью ранее располагалось имение известного ученого Н.А. Гартвиса (второго после X.X. Стевена директора Никитского ботанического сада), а также усадьба Е.П. Виннера, где парк также был заложен под руководством Н.А. Гартвиса. Участок этой усадьбы особенно благоприятен для развития древесных растений. На нем произрастают сосны калифорнийская, кедровая, гималайская и др., дуб пробковый, лавр камфарный, тюльпанное дерево и др. В северной части парка — особняк, перед ним — круглый бассейн, от которого отходит прямая аллея. Несколько болотных кипарисов, отмечающих узловые точки пространственной композиции, достигли очень больших размеров. М.П. Волошин [1964] обращает внимание на то, что в противовес северной южная часть парка решена в ландшафтном стиле среднерусского типа с полянами, на фоне которых выделяются одиночно растущие крупные деревья. Впечатляет флористическое богатство артековских парков — в них насчитывается до 2000 видов и форм деревьев и кустарников при площади посадок 75 га. Основу насаждений составляют местные породы: сосна крымская, дуб пушистый, можжевельник, грабинник и др. Большую роль в пейзаже играют экзоты, среди которых выделяются сосна итальянская, пихта средиземноморская, секвойи, юкки, олеандр, кедры и другие декоративные растения.

Старые парки, расположенные на территории Артека, в XIX в. представляли собой обособленные композиции, практически не связанные друг с другом. Но в последние десятилетия по мере расширения и развития Всесоюзной детской здравницы парки Суук-Су, Гурзуфская скала и др. постепенно сливались в единый огромный парковый комплекс, протянувшийся от Гурзуфа до горы Аю-Даг.

В этом комплексе появились новые архитектурные доминанты — монумент В. И. Ленина, стадион, площадь парадов, Дворец пионеров, набережная и т. д. Новые элементы вместе с легкой, «сквозной» архитектурой спальных павильонов все больше предопределяют общий вид местности. Это вполне закономерный процесс, который находится в полном соответствии с новыми социальными функциями паркового комплекса. В то же время это предъявляет и особые требования по сохранению архитектурно-ландшафтного своеобразия ранее сложившихся парков-памятников, их органичному включению в единую функциональную и архитектурно-пространственную структуру приморского курорта.

Добавить комментарий