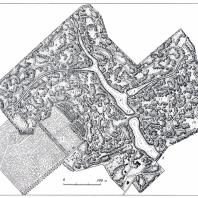

Структурно парк членится на несколько пейзажных районов, каждый из которых имеет специфический характер: приозерно-балочный, горно-холмистый («Швейцария»), равнинный, приусадебный и лесной.

Для приозерного района характерны резкие контрасты между открытыми светлыми пространствами Большого пруда и сумрачными глубокими балками, которые, расходясь от водоема, вторгаются в массив леса. Склоны балок покрыты преимущественно еловыми насаждениями. Тенистые аллеи протяженностью до 0,5—0,8 км, проложенные вдоль этих балок в местах выхода к пруду, образуют своего рода «узлы» или «фокусные» точки композиции.

Горно-холмистый район расположен в восточной части парка, здесь перепады высот достигают своего максимума. Чередование «гор», «ущелий», разнообразных растительных группировок на склонах и холмах создает исключительно живописную картину, которая воспринимается как природная. Размеры этой части парка достигают 30 га, это уникальный пример искусственного создания горного пейзажа, не имеющий себе равных по размаху, мастерству исполнения и по-своему превосходящий опыт Софиевки.

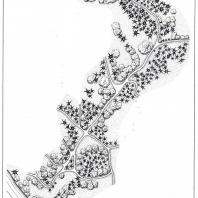

Рассмотрим внимательно приемы создания пейзажей этой «горной страны». Прежде всего привлекает разнообразие самих размеров холмов — от маленьких, всего несколько метров высотой, до самых крупных, которые кажутся таковыми вовсе не из-за своей реальной высоты (всего 30—35 м), а из-за масштабного сопоставления с малыми. Затем отметим разнообразие форм и взаиморасположения возвышенностей. Доминирующая форма — конус на горизонтальной плоскости, но во многих случаях это группа близко расположенных или частично совмещенных конусов, их соединяют горные «гряды» и «хребты». Иногда возвышенности выстраиваются в два параллельных или сходящихся ряда, что создает эффект горного ущелья, широкого каньона.

Тщательно продумано взаимодействие рельефа и растительности в создании пейзажной картины. Очень эффектны малые холмы и гряды, покрытые казацким можжевельником. Кажется вполне естественным расположение елей и сосен по склонам больших холмов, что зрительно увеличивает их размеры. Наконец, сами вершины холмов решены как своеобразные альпинариумы с низкорослыми стелющимися растениями. Это обеспечивает возможность панорамного (теперь из-за выросших деревьев в большинстве случаев одно- и двухстороннего) обзора прилегающей местности.

Дороги в этом районе парка проложены с целью достичь максимального зрительного эффекта, с использованием приема художественного контраста. Вот один из типичных маршрутов: от светлых пейзажей пруда и прибрежных лужаек дорога ведет в глубину массива. Проложенная по самым низким отметкам рельефа, она выводит из все более сгущающихся зарослей на солнечную поляну. Отсюда начинается плавный спиральный подъем наверх, который дает возможность осмотреть в последовательном порядке и с разных ракурсов ближайшие окружения холма. Наконец, на самой вершине организована панорамная видовая площадка, где внимание зрителя привлекают уже не ближние, а дальние планы.

Но это лишь общая схема видового маршрута. Следует отметить и те детали, которые позволяют рассматривать подобный прием планировки как произведение пейзажного искусства. Например, значение начальной точки спирального подъема подчеркнуто двумя симметрично расположенными малыми холмами, образующими своеобразные пропилеи. Сама спираль имеет различный уклон — начинаясь в виде довольно широкой и медленно поднимающейся ленты, она перед выходом на вершину становится уже и круче, укрыта зеленью, так что панорама на вершине возникает как бы внезапно и производит более сильное впечатление, чем при равномерном спокойном раскрытии. По такому принципу организована гора Сторожевая и ряд других.

Приусадебный район расположен на южной периферии парка, за Лебединым озером. От старой усадьбы И.М. Скоропадского * сохранились лишь два служебных флигеля, каштановая и дубовая аллеи. Дворец был ориентирован в северном направлении, где за поляной находится расширенная часть пруда, а еще дальше — Швейцарское ущелье и самые высокие вершины «гор».

* Владелец усадьбы похоронен в парке на Первомайской поляне. На скромной надгробной плите высечены его слова — своеобразное завещание потомкам: «Любезный прохожий! Сад, в котором ты гуляешь, насажен мною. Он служил мне утешением в моей жизни. Если ты заметишь беспорядок, ведущий к уничтожению его, то скажи об этом хозяину сада: ты сделаешь доброе дело».

Юго-западную периферию парка занимает лесной район, представленный плотными березовыми и широколиственными насаждениями.

С архитектурно-художественной точки зрения большой интерес представляет равнинно-пейзажный район, который славится своими мастерски сформированными полянами — Первомайской, Таборной и др. Размеры полян колеблются в среднем от 0,5 до 2,0 га, некоторые из них сообщаются друг с другом, пространственно связаны с прудами. Декоративная ценность полян усилена включением крупных деревьев-солитеров и живописных древесно-кустарниковых группировок.

Прогулочные дороги и тропы проложены здесь таким образом, что предопределяют наиболее выгодную, эффектную последовательность эстетических впечатлений, «завязывают» поляны, перелески, аллейные посадки и отдельные группы растений в единую непрерывную композицию. И.А. Косаревский [1977] детально анализирует поляны и другие композиции Тростянецкого парка. В качестве примера приведем описание одного из фрагментов парковой дороги, которое дает представление о глубине и тонкости художественного замысла создателей Тростянца. «...При движении по дороге отдельно стоящее дерево образует как бы одностороннюю кулису, за которой разворачивается более сложный пейзаж, представленный средним планом. Он создан тремя группами деревьев. Тут две группы берез воспринимаются по оси дороги при выходе на поляну, а группа сосны обыкновенной акцентирует пейзаж поляны. При обратном прохождении по дороги оранжевые стволы сосны смотрятся сквозь белые стволы березы. Эти группы поставлены на фоне однотипной плотной стены лиственных деревьев. Переход от первой поляны ко второй расположен как бы в зеленом коридоре, образованном деревьями с плотной кроной. Эти же деревья при выходе на большую поляну создали живописное обрамление, ограничивающее видимость всего пейзажа. Наряду с этим у обочины дороги со стороны открывающегося вида расположены группы сирени. Их плотная крона дала возможность внезапно открыть глубокую перспективу пейзажа, а следовательно, повысить интерес к ее осмотру. Эта перспектива создана приемом четкого выявления формы и цвета крон деревьев...» [Косаревский, 1977. С. 117-118].

Флора дендропарка отличается редким богатством и разнообразием. Здесь числится 1426 видов, разновидностей и форм деревьев и кустарников [Рубцов, 1979]. Насаждения парка достигли поры расцвета, некоторые деревья 80—125-летнего возраста ввиду исключительно благоприятных условий произрастания отличаются гигантскими размерами: ели высотой 42 м, сосны Веймутова — 44 м, тополя серые — 48 м. Еще в начале XX в. дендропарк приобрел значение семенной базы, здесь заготавливался материал для пополнения коллекций многих других усадебных парков.

Не меньшее значение имеет парк и в качестве образца, примера формирования искусственно созданного в степи живописного пейзажа. Целые поколения мастеров садово-паркового дела изучают его растительные композиции, творчески развивают впервые использованные здесь художественные приемы на объектах, отдаленных от него за сотни километров.

Следует, однако, высказать и некоторые опасения, которые возникают при осмотре пейзажей Тростянецкого парка сейчас, через 150 лет после закладки парка. Деревья-гиганты теперь подавляют своими размерами такие формы искусственного рельефа, которые раньше, в середине и конце: XIX в., казались довольно Мощными. Возрастает плотность насаждений, постепенно зарастают поляны и лужайки, сужаются просветы, теряются важные в композиционном отношении висты и перспективы с дальними планами. Это, как и дальнейшее расширение видового состава насаждений, введение новых пород и т. п., может со временем исказить исторически сложившийся художественный облик парка-памятника. Эксперименты по дальнейшему обогащению флоры парка целесообразнее проводить на новых участках.

На месте бывшего дворца сейчас идет строительство лабораторных корпусов. Очевидно, если высота этих и других аналогичных построек, которые здесь могут возникнуть в будущем, будет выходить за пределы растительного полога, то пространственная ситуация, весь пейзаж центральной части парка претерпит нежелательные изменения, приблизится к «городскому» типу.

Добавить комментарий