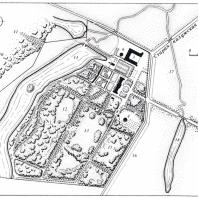

Положение современных аллей ландшафтного парка, занимающего около 30 га к югу от регулярного сада, было определено просеками, проложенными, вероятно, еще в начале XVIII столетия. Их вид, конечно, мог в значительной мере измениться за прошедшее время, но сама трассировка, увязка с рельефом, роль в общей композиции усадьбы остались в основном прежними. Наибольшее значение имеют центральная липовая аллея, параллельная ей пихтовая аллея, которая также проложена с северо-востока на юго-запад, и поперечная еловая, связывающая первые две с берегом пруда у южной границы парка. Каждая из этих аллей имеет особый характер благодаря не только ведущей породе деревьев, но и типу солнечного освещения, продольному профилю, видам на прилегающие окрестности и т. д. Так, липовая аллея несколько сумрачна, но имеет небольшое понижение в середине и повышение к концу (вогнутый продольный профиль). Аллея направлена к яркому световому «пятну» на опушке массива, где она круто поворачивает и ведет на спуск к пруду. Еловая аллея, проложенная вдоль опушки, напротив, хорошо освещена лучами солнца в течение всего дня и вечером. Пихтовая аллея привлекает внимание прежде всего стройными рядами великолепных деревьев, достигающих высоты 30 м. Пихты сибирские то высажены в виде сплошной темно-зеленой стены, то открывают пространство полян на западной стороне или сосновый бор на восточной.

Конец XVIII в. в Воронове был отмечен окончательным переходом к пейзажному стилю планировки. Главным мероприятием в этом направлении было создание Большого пруда, многократно превзошедшего по площади старый регулярный водоем. Его протяженность достигла 1 км при средней ширине 125 м. Берегам были приданы свободные очертания, в северной части пруда появился круглый островок, отмечающий поворот водного пространства на юг. По высокому берегу пруда и непосредственно у воды проложены живописные видовые дорожки со свободной трассировкой. При следовании вдоль них открытые пейзажи пруда время от времени исчезают из вида, с тем чтобы появиться вновь в неожиданном ракурсе, своеобразном обрамлении переднего плана или в сопоставлении с каким-либо выразительным объектом на заднем плане. Многие из видовых точек заслонены молодой порослью, тем не менее этот замысел создателей парка явно прослеживается и сейчас. В пейзажах большую роль играют изгибы берега, следование вдоль него позволяет просматривать пространство пруда не сразу, не целиком, а фрагментарно и последовательно, что усиливает интерес к этому маршруту.

Пространство пруда иллюзорно увеличивается благодаря тому, что противоположный, западный берег низок, а лесной массив начинается с отступом от него на 100—150 м.

Забегая вперед, скажем, что этот эффект сейчас ослаблен благодаря размещению большого нового корпуса дома отдыха и разнообразных элементов пляжного оборудования. Это, конечно, резко изменило исторически сложившуюся ситуацию, но в то же время открыло новое направление в дальнейшем развитии всего архитектурно-ландшафтного комплекса Воронова. Благодаря строительству пешеходного моста, связавшего оба берега и упомянутый выше остров, большое значение приобрела панорама старого парка с запада. Прокладка здесь новых прогулочных дорог как бы раскрыла старый ансамбль с новой стороны, ранее почти недоступной большинству посетителей. В связи с этим еще более необходимым стало восстановление всех прибрежных сооружений старого парка (лестничные сходы, беседки, грот и т. д.), которые вносят архитектурные акценты в пейзаж, расчистка появившейся береговой поросли и восстановление глубоких перспектив вдоль аллей регулярного сада.

Вновь возвращаясь к историческому процессу формирования ансамбля, отметим, что с переходом усадьбы в 1800 г. к графу Ф.В. Ростопчину начинается новый этап развития парка, который продолжается вплоть до Отечественной войны 1812 г. Это годы наивысшего расцвета ансамбля, когда к его сложившемуся ядру органично добавляются все новые элементы, причем таким образом, что они не нарушают цельности замысла Н.А. Львова и других создателей парка. Липовые боскеты отделяют дворец от Калужской дороги, у въезда в усадьбу с севера установлены мраморные скульптуры, перед Голландским домиком раскинулся цветочный ковер, устроены новые каменные лестничные сходы к берегу пруда и на откосах террас, построена оранжерея, созданы путем раскорчевки леса большие луга.

Видимо, в эти годы были в основном сформированы и замечательные поляны, частично сохранившиеся до наших дней. С.Н. Палентреер [1960, 1963] детально исследовала систему полян Вороновского парка и дала их подробное описание. За прошедшие 15—20 лет площадь полян несколько сократилась ввиду дополнительных подсадок и самосева, тем не менее внимательный осмотр позволяет представить их первоначальный вид, так как здесь использованы такие приемы композиции, которые показали себя весьма устойчивыми. К ним прежде всего можно отнести плотные группы древесных пород, выявление четких границ полян, их увязку с сетью прогулочных аллей.

Поляны невелики по размеру, самая крупная из них, находящаяся между липовой и пихтовой аллеями, не превышает 3,5 га. Она имеет вытянутую конфигурацию (с северо-востока на юго-запад) и сложные контуры, рассчитанные на солнечное освещение в течение большей части дня и в вечерние часы. Самой интересной достопримечательностью являются крупные однородные компактные группы, которые контрастно выделяются на фоне опушки и старых аллейных посадок. Восточную сторону поляны формирует куртина лиственниц, в северной части доминируют две округлые в плане группы, составленные из 43 и 35 дубов. Кроны этих деревьев образуют один сплошной массив, что дает сильный декоративный эффект, этот же прием повторен и в другом «материале» — южную сторону поляны оформляют группы берез, лиственниц и лип, местами сливающиеся с опушкой, местами составляющие живописный контраст с нею.

Цветовые и фактурные сопоставления различных однопородных групп и куртин были решены с учетом сезонных изменений. Так, на северной опушке весной светлая зелень лиственниц выделяется на розоватой дымке крон липы, летом нежная и легкая лиственничная хвоя выступает на более грубом и плотном фоне липовой листвы, осенью золотистой листве лип противопоставлена бледная желтизна лиственницы. Зимой контрастные соотношения этих пород подчеркнуты совершенно различным строением их крон.

Столь же тщательно решена композиция и других, малых полян размером 0,5—1,5 га. Не исключается, что некоторые из этих полян существовали уже на первых этапах развития ансамбля в виде зеленых кабинетов и залов, по затем их четкие прямолинейные контуры были специально нарушены, чтобы придать им большую естественность, однопородные зеленые «стены» были превращены в живописные опушки, состоящие из разных пород деревьев и кустарников.

Поляны естественно переходят одна в другую, но обособлены от аллей, что придает этим небольшим пространствам некоторую интимность. Однородные и комбинированные группы деревьев по-разному расчленяют каждую из полян, придавая им особый характер. В одной из них доминируют монолитные, сомкнутые группы хвойных, в другой обращают на себя внимание молодые дубы на фоне изумрудного газона, третья интересна оформлением своеобразных входов-предверий с помощью ритмично повторяющихся сочетаний берез, елей и лип. Поляны хорошо освещены, оживляются игрой микрорельефа, каждая из них по-своему уютна.

Формированию пейзажей парка уделялось исключительное внимание. Характерен эпизод из воспоминаний потомков Ф.В. Ростопчина: когда от удара молнии погиб вековой дуб, росший на видном месте, было решено заменить его подобным же гигантом. Это удалось сделать лишь с третьей попытки, но пейзажная картина была таким образом восстановлена. Примыкающие к парку поля и луга также становятся объектом внимания. «Поля прекрасны и расположены так, что представляют собой эстетическую картину»,— пишет Ф.В. Ростопчин в 1804 г. (цит. по:[Палентреер, I960]).

Все эти достижения не случайны. Хозяин усадьбы знал ученого-садовода А.Т. Болотова, который бывал в Воронове и, очевидно, давал свои рекомендации по части «натурального» стиля. Известно также, что здесь работали садовники, выписанные из Верлица — одной из лучших европейских садоводческих школ.

В сентябре 1812 г. район Воронова становится ареной военных действий. Армия М. И. Кутузова выходит на Калужскую дорогу, арьергардом русских войск командует генерал-губернатор Ф.В. Ростопчин. По не совсем ясным причинам он, остановившись в своей любимой усадьбе на одну ночь, затем сжег ее. Сгорел главный дом, впоследствии восстановленный лишь частично и с изменениями. Ростопчины владеют усадьбой до 1856 г. Позже ее приобретают Шереметевы. Неоднократно перестраиваются дом и некоторые служебные постройки, исчезают беседки, скульптура, но планировочная основа парка и всей усадьбы сохраняется без особых изменений, доходят до наших дней и Голландский домик, церковь, пруд, система аллей и полян.

В настоящее время вся историческая часть Воронова, включая пруд и пейзажный парк (46 га), находится под охраной государства. Полным ходом идут восстановительные работы в главном корпусе и Голландском домике. Предстоит реконструкция и всей парковой территории — как в регулярной, так и в пейзажной части. Основные ее направления — воссоздание системы аллей и полян, восстановление утраченных малых архитектурных форм, устройство необходимого оборудования для приема отдыхающих и туристов, защитные посадки и т. д. Новые проблемы возникли в связи с сооружением дома отдыха Госплана СССР па западном берегу пруда. Огромный массив нового здания, включая его спальные корпуса, центральный объем с бассейном, киноконцертным залом, обширной видовой террасой, целиком ориентирован на пруд и панораму старого парка. В то же время эта новостройка конца 70-х годов поставлена таким образом, что не нарушает сложившиеся визуальные связи усадьбы с запрудной частью, практически не воспринимается при осмотре исторического ансамбля, если не считать пейзажной аллеи на восточном берегу.

Тем не менее присутствие большого числа отдыхающих в прибрежной части старого парка может потребовать специальных мер по благоустройству берегов, чтобы исключить угнетение ценной растительности. С другой стороны, весь лесной массив на западном берегу также становится парковым. Таким образом, Вороново постепенно превращается из единичного историко-архитектурного объекта во взаимосвязанный комплекс значительных размеров (только лесопарковая часть занимает 200 га), состоящий из исторически возникших и новых компонентов. Если раньше в ансамбле присутствовало два основных архитектурно-ландшафтных временных «слоя», то теперь появился и третий, что постоянно требует их взаимной увязки — как функциональной, так и эстетической. Композиционная доминанта усадьбы Вороново — его широтная ось, проходящая через господский дом и сад,— теперь уже не играет той решающей роли, что прежде. Она остается хотя и очень важной, но локальной по своему значению по сравнению с водным пространством Большого пруда, который, очевидно, становится архитектурно-ландшафтной доминантой всего комплекса.

Добавить комментарий