Первую треть XIX в. можно с полным основанием считать главным этапом развития ансамбля, в дальнейшем все изменения носили локальный характер. Более того, после А.И. Вяземского меняющиеся владельцы усадьбы стремились сохранить ее сложившийся вид, внося только необходимые изменения.

Постепенно, в особенности с того периода, когда усадьба в 1899 г. перешла в руки Шереметевых, она приобретала музейно-мемориальное значение и ее хозяйственные функции сходили на нет. В самом начале нашего столетия в парке было установлено несколько памятников. Один из них — бюст А.С. Пушкина работы А.М. Опекушина (впоследствии замененный копией) — установлен под старыми липами в районе Малого пруда. На другой стороне от пруда, на небольшой поляне, находится обелиск — памятник В.А. Жуковскому, а небольшие монументы, посвященные памяти Б.М. Карамзина и П.А. Вяземского (1911 г.), расположены вблизи дома, у начала аллеи «Парнас».

Усадьба Вяземских в Остафьеве еще в XVIII в. стала, по существу, домом-музеем. В восточном крыле дома располагалась библиотека на 32 тыс. томов, здесь ставились когда-то оперные спектакли, многие комнаты были заняты коллекциями русской и западноевропейской живописи, гравюр, скульптуры, предметами прикладного искусства, реликвиями, связанными с именами А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина. Здесь хранились собрания русской иконописи, старославянских литературных памятников, предметов народного декоративного творчества.

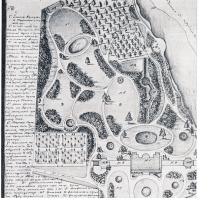

Многое изменилось в парковом ландшафте Остафьева к настоящему времени. Ведь с момента наивысшего расцвета усадьбы и основного этапа формирования его зеленых насаждений прошло уже более 150 лет. Засажен высокими деревьями круглый луг перед домом, поредели липы в аллеях регулярного сада, заросли его боскеты, почти исчезли поляны в пейзажной части парка, с трудом «прочитывается» старая аллейно-тропиночная сеть, появилось много новых элементов, таких, как голубые ели вдоль северного фасада, которые искажают исторически сложившийся облик Остафьева.

Эта усадьба принадлежит к такому типу садово-парковых ансамблей, для которых в силу их большого мемориального значения особенно важным является сохранение именно традиционного вида. Поэтому было решено восстановить, насколько это возможно, парковый ландшафт Остафьева, ориентируясь в основном на период 20—30-х годов XIX в., т. е. на такой этап существования усадьбы, который был тесно связан с пребыванием здесь А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина, П.А. Вяземского и других деятелей русской культуры.

В связи с этой задачей в 1974 г. были проведены исследования и составлен проект восстановления насаждений усадьбы Остафьево, который к настоящему времени частично реализован.

Как показал ландшафтно-исторический анализ, главные изменения в парке связаны с бессистемными посадками, которые проводились в послевоенные годы (1945—1950 гг.) на полянах и аллеях парка, и развитием самосева малоценных пород [Агальцова, 1980]. В результате площадь полян сократилась до 0,6 га вместо прежних 3,8 га, а насаждения заняли 7,6 га вместо 3,8 га. Из 4700 деревьев свыше 2000 имеют возраст менее 30 лет. Из-за отсутствия должного ухода и бесплановых посадок мемориальная ценность ландшафтов снижена. Чрезмерная плотность молодых насаждений, с одной стороны, не дает им нормально развиваться, а с другой — постепенно ослабляет старые деревья, хотя 140—180-летние липы до сих пор сохраняют определенную жизнеустойчивость.

Южный фасад дома фактически теперь скрыт разросшимися деревьями, а въездная аллея лишилась своего архитектурного завершения. На ней мешают друг другу ряды елей в возрасте 30 лет и стриженых 40-летних лип, посаженных слишком близко друг к другу (на расстоянии 1 м). В конце XIX в. на лугу перед входом были только кусты сирени, чубушника, два дуба, расположенных симметрично напротив галерей, и несколько сосен и лиственниц, которые были посажены около 120 лет назад. Затем здесь появились ели и тополя, а в 30—40-е годы нашего столетия — липы, клены, туи, пихты, рябины, яблони, которые вместе с самосевом клена остролистного заполнили все оставшееся открытое пространство. Из-за чрезмерной плотности насаждений их декоративные качества снижены, наиболее ценные экземпляры малодоступны для осмотра.

Предусматривается восстановление луга перед домом, раскрытие его фасадов и в то же время сохранение некоторых наиболее ценных отдельных деревьев и группировок. Проведенные после 1976 г. реставрационные рубки в определенной мере исправили положение, но пока лишь частично.

Первые восстановительные работы проведены и на территории регулярного сада. Его облик определялся ранее прямыми аллеями из лип и желтой акации и чистыми газонами боскетов, которые имели размеры 70X25 м. Затем эти газоны были хаотично засажены разновозрастными экзотами, среди которых имеются и лиственницы, туя западная, пихта сибирская, орех манчжурский и др. Другая проблема связана с необходимостью раскрыть виды на памятники, которые были первоначально установлены на открытых местах, а теперь скрыты насаждениями. Уже частично восстановлены газоны в боскетах, произведены небольшие расчистки у памятников, закреплена почти утерянная система дорожек. (Местоположение дорожек определяется методом закладки зондажей, выявления следов старого щебеночного покрытия.

В пейзажной части по проекту, разработанному под руководством В.А. Агальцовой, предусматривается воссоздать систему полян и липовые куртины. На месте старых пней будут произведены новые посадки, а малоценная растительность вокруг них ликвидируется. Основу насаждений составят плотные группы и куртины липы возрастом 140—180 лет, контуры которых определяют границы полян. Их дополняют крупные экземпляры дуба, сосны и березы, которые лет на 20—40 старше лип.

Будет восстановлена и березовая роща, которая находится на северной периферии парка и неоднократно упоминается в воспоминаниях посетителей усадьбы. Сейчас она как бы растворилась в поздних посадках липы. Особенное значение имеет восстановление той части рощи, которая примыкает к пруду. Здесь по берегу проходит дорожка, проложенная так, чтобы раскрыть далекие виды на внешнее окружение парка и перспективы вдоль оси пруда. Предстоит воссоздать имевшиеся видовые площадки, органично включить прибрежные ландшафты в композицию парка.

Остафьево до сих пор сохраняет неповторимое поэтическое обаяние. Мемориальное значение усадьбы и ее парка по-своему передают слова, начертанные на памятнике П.Я. Вяземскому, установленном у входа на липовую аллею:

«Былого след везде глубоко впечатлен

и на полях твоих и на твердыне стен

хранившего меня родительского дома

Здесь и природа мне так памятно знакома

Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я

на что ни посмотрю, все быль, все жизнь моя...»

Добавить комментарий