В русских усадьбах, расположенных на крутых склонах, и раньше использовали прием создания перед домом террас, спускавшихся пологими ступенями вниз к реке или пруду, но никогда террасы не украшались таким количеством статуй и бюстов. В Архангельском размещение скульптуры и устройство террас, лестниц рассчитывалось на восприятие ансамбля в движении. Перед глазами возникали все новые и новые художественные произведения из камня, словно бесконечный калейдоскоп, как страницы прекрасной книги менялись виды на дворец, на стриженые липовые аллеи, партер, полузакрытые яркой зеленью белоснежные подпорные стенки, необычной архитектуры павильоны. При движении плавно появлялись и менялись разнообразные перспективы и панорамы, привлекали внимание редкие растения и цветы. Причем каждая композиция доводилась до совершенства, не было ничего лишнего, инородного.

Князь Н.Б. Юсупов приобрел Архангельское, чтобы разместить в усадьбе собранные им картины, коллекции античной скульптуры, фарфора, библиотеку. Потребовалось два года напряженного труда каменщиков, штукатуров, плотников, паркетчиков, кузнецов, художников, чтобы к лету 1812 г. закончить отделочные работы. Завершением работ во дворце руководил талантливый крепостной архитектор В.Я. Стрижаков. Но началась Отечественная война 1812 г. Наиболее ценные предметы из дворца были вывезены в Астрахань, некоторые закопаны в парке, но многое было разграблено французами или погибло несколько позже, во время бунта крестьян.

Восстановительные работы в основном были завершены к 1815 г., но некоторые продолжались еще несколько лет. В усадьбе в эти годы под руководством В.Я. Стрижакова работали О.И. Бове, Е.Д. Тюрин, С.П. Мельников, В.Г. Дрегалов и целая плеяда известных и неизвестных талантливых мастеров, крепостных умельцев, среди них И. Борунов, Ф. Бредихин, Л. Рабутовский и др.

Ансамблю придается еще больше величия и торжественности. Дворец становится богатейшим музеем живописи, скульптуры, прикладного искусства. Красоты природы в усадьбе дополнялись полотнами выдающихся русских и иностранных художников, редчайшими художественными произведениями. Некоторые интерьеры специально перестраивались для размещения живописных полотен. Для картин Гюбера Робера были созданы восьмиугольные залы, а стены окрашивались в тона, способствующие более полному восприятию живописи.

«Но, любуясь шедеврами кисти Ван Дейка, Тьеполо, Рембрандта, картинами художников XVIII века, подлинными мраморами античности, которые хранились здесь, все же никто не мог сказать, что природа побеждена искусством. В Архангельском искусство в золоченых рамах и искусство украшать природу не сталкиваются в противодействии, они органично дополняют друг друга, помогая увидеть блеск интерпретации натуры под кистью живописца и тактичное привнесение художественных приемов в окружающий пейзаж» [...в окрестностях Москвы, 1979. С. 214]. «Как Архангельское не есть доходная деревня,— писал Юсупов (цит. по: [Ильин, 1966. С. 160]),— а расходная, и для веселия, а не для прибыли, то стараться... то заводить, что редко, и чтобы все было лучше, нежели у других».

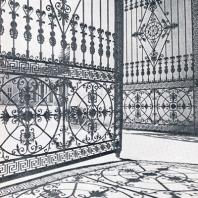

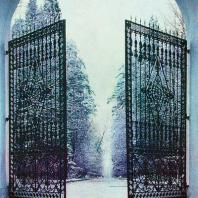

Безусловно, определенный отпечаток на оформление усадьбы оказала победа России над войсками Наполеона. Так, для создания большей торжественности и усиления значимости усадьбы архитектор В.Я. Стрижаков по проекту С.П. Мельникова строит въездную арку. Широкая обсаженная липами аллея ведет к постепенно раскрывающемуся из-за зелени дворцу. В естественном коридоре появляются фронтон, арка, а сквозь чугунный ажур решетки ворот виден портик дворца. Хотя архитектура арки относится к более позднему времени, она гармонично дополняет ансамбль. Арка характерной окраски русского ампира: на бледно-желтом фоне — белые украшения и колонны, а украшает ее барельеф победоносно трубящей Славы, под которым оказываются все входящие во дворец.

Арка, боковые служебные флигеля, колоннады галерей и здание дворца охватывают парадный двор, куда въезжали кареты.

Главный дом усадьбы сравнительно небольшой. Стены дворца гладкие, без украшений. Он кажется скромным, но одновременно и нарядным за счет ясных строгих линий, гармоничных пропорций. Выразительная простота, благородная сдержанность подчеркиваются освещением. Северный фасад всегда остается в тени.

В 1817 г. крепостной О. Иванов с артелью возводит в центре дома круглый, более высокий и стройный бельведер, который сделал дворец еще выразительнее. Бельведер над домом — дань моде, в то время он появился во многих русских усадьбах.

Войдя в дом, посетитель попадает в вестибюль, а затем в расположенные по обе стороны анфилады высоких светлых парадных гостиных, украшенных живописью, скульптурой, обставленных редкой по красоте мебелью.

Центр композиции дворца — торжественный овальный зал. Над увенчанными капителями колоннами из искусственного мрамора устроены хоры для оркестра. В плафоне расписанного сферического купола после 1820 г. появилось изображение парящих в облаках Амура и Психеи. В овальном зале под звуки крепостного оркестра устраивались пышные приемы и балы.

Во дворце повсюду ощущаются легкость и наполненность воздухом, близость с природой. Из овального зала сквозь застекленные окна и двери гости не только любовались живыми картинами природы, но и могли выйти на верхнюю террасу, с которой открывался живописный вид на синеющие вдали леса, луга и поляны.

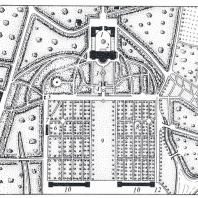

Дворец и парк имеют единую ось симметрии, ориентированную с севера на юг. На севере она начинается подъездной аллеей, ведущей через рощу к въездной арке, проходит через вестибюль и овальный зал дворца, спускается по террасам, партерам, обрывистому берегу к реке и уходит в бескрайнюю перспективу полей и лесов.

Три расположенные за дворцом террасы имеют регулярную строго геометричную планировку, и их оформление статуями и стрижеными шпалерами не уступало партерам лучших итальянских вилл.

Верхняя (малая) терраса имеет форму квадрата, обрамленного с двух сторон могучими лиственницами. В центре — мраморная группа «Геркулес, побеждающий Антея» (копия XVIII в. с оригинала XVII в.). Если смотреть на север, то фасад дворца как бы заполняет все пространство. И именно из-под его невысокого белокаменного цоколя появляется зеленый ковер газона, который и является началом парка. При взгляде в противоположную сторону видны строгие ряды беломраморных скульптур, ажурные балюстрады, изумрудная гладь партера, окаймленная шпалерами, кроны деревьев, ограничивающие террасы гигантскими ступенями. И хотя регулярный парк не так велик (всего 14 га), создается впечатление, что он безграничен.

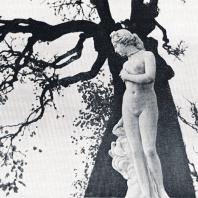

Верхняя терраса заканчивается балюстрадой с вазами. Украшенная статуями лестница ведет на среднюю террасу с круглой чашей фонтана, скульптурной группой и мраморными скамейками. Терраса узкой полосой протянулась параллельно фасаду дворца. Стриженые шпалеры по краям террас постепенно переходят в живописные, поросшие елью и березой поляны. А вниз опять влечет лестница со скульптурой, которая маршами на две стороны ведет к подножию подпорной стенки. Здесь мы видим аллегорические женские фигуры, символизирующие страны света. По бокам грота, расположенного в центре высокой, длиной 150 м, увитой диким виноградом подпорной стенки, установлены львы. Первоначально за позолоченной решеткой в виде лучей солнца журчал фонтан, позже там появляется мраморная Венера. Венчают подпорную стенку стоящие попарно мраморные бюсты.

Обширный, уходящий вдаль зеленый партер по бокам ограничен подстриженными шпалерами лип и четким строем беломраморных статуй, одна группа установлена на газоне. За партером видна мраморная колонна в память посещения усадьбы Александром I. Партер (240X70 м) кажется больше, чем он есть на самом деле, за счет умело найденных пропорций и расстановки зрительных акцентов.

Парковые аллеи, пересекаясь под прямым углом, делят территорию на участки правильной формы. В западной части парка одну из аллей замыкает миниатюрный храм Памяти, построенный в 1819 г. архитектором Е.Д. Тюриным. В каменной нише, за портиком из четырех колонн,— скульптурное изображение Екатерины II в виде богини правосудия Фемиды, перед ним треножник, в котором курились ароматные травы.

В восточной части в центре обсаженной деревьями круглой площадки размещен Розовый фонтан, а дальше Пушкинская аллея, от которой к дворцу идет крытая огибная дорога — одна из немногих сохранившихся до наших дней.

За зеленым партером начинался крутой спуск к реке. Сходы огибали видовые беседки на искусственных холмах, созданные для любования изгибами уходящей вдаль реки. Чтобы получить красивые плавные очертания при переходе от партера к обрыву, деревья на склоне стригли на уровне высоты деревьев, граничащих с партером. У берега Москвы-реки, где сейчас возвышается балюстрада, в начале XVIII в. был цветник, а по его сторонам до 1934 г. стояли трехэтажные флигеля.

Увлекаясь театром, Н.Б. Юсупов в 1817— 1818 гг. в районе Горятинской рощи строит театр, вмещавший 400 человек. В его проектировании и строительстве участвовали О.И. Бове, В.Я. Стрижаков, Е.Д. Тюрин, С.П. Мельников. Внешне золотисто-белое оштукатуренное деревянное здание отличается особой скромностью и лаконичностью форм. И совершенно по-другому — парадно, празднично, с использованием арок, пилонов, колонн, карнизов — решается его внутреннее оформление. Декорации для сцены театра писал приглашенный Н. Б. Юсуповым в Россию знаменитый художник-декоратор П. Гонзаго, который обладал способностью создавать иллюзию сводчатых помещений, арок, мог передавать пространственность помещений.

Здание театра сейчас расположено за оградой усадьбы, но ограда появилась только в 1937 г. В те далекие времена театр окружал пейзажный парк, начинавшийся от границ регулярного. Прямая аллея вела от павильона Екатерины II к театру, а далее в виде серпантина извилистых тропинок спускалась к воронковским и горятинским прудам.

Следует особо сказать об отношении владельцев Архангельского к природному окружению усадьбы. Сам Н.Б. Юсупов следил, чтобы строения в Архангельском, Воронках, у Горятинского озера не только не нарушали, но и дополняли художественные достоинства территории. В рощах, непосредственно примыкающих к парку: с востока — в Архангельской и Захаровской, с севера — Быковой и Малиновой, с запада — Кпязьборисовой, Аполлоновой и Горятинской, были проведены работы, которые позволили превратить их в популярные в те годы «английские» парки. По данным С.В. Бессонова [1937], только в 1815 г. в окружавших усадьбу рощах было высажено 1370 лип, 605 берез, 1605 рябин, 80 кустов черемухи и 300 кустов шиповника. Одновременно через рощи прорубались просеки, ведущие к дворцу, они четко обозначены на плане 1818 г.

Центром Композиции была и площадка, к которой сходились радиальные аллеи Аполлоновой рощи, расположенной около Воронков. Над круглой в плане площадкой возвышался бюст Аполлона, черты лица которого напоминали Н.Б. Юсупова.

На берегу Горятинского озера размещались строения, а на живописном островке, имеющем форму трилистника, был сооружен птичник. У воды стоял стилизованный китайский павильон, а в Горятинском овраге — уединенная, увитая хмелем «соломенная беседка». В 1816 г. на берегу сооружается водонапорная башня и устанавливается паровая машина, снабжавшие усадьбу и парковые фонтаны водой.

Севернее, за Аполлоновой рощей, размещались усадебные строения Воронки, которые с древних времен считались частью Архангельского.

Из письменных источников известно, что в 1811 г. здесь вырыли пруд, а по плану 1818 г. уже можно представить и внешний вид — типично усадебный дом с парадным цветочным партером в окружении фруктового сада. В 1829 г. на этой территории создают зверинец, куда переносят птичник с острова на Горятинском пруду, возводят и другие увеселительные строения.

Некоторым участкам Архангельской рощи, находящейся к востоку от парка, были приданы «пейзажные» очертания, на них разместили декоративные постройки, здесь уже в 1818 г. был создан зверинец. Часть рощи в 1824 г. получила название Магометова леса, что было связано со строительством на искусственном холме домика «турецкой» архитектуры.

В 1827 г. Н.Б. Юсуповым начаты большие работы по благоустройству и озеленению ближайших и дальних лесов и полян, что было связано с идеей создания уникального ботанического сада. К сожалению, полностью осуществить проект не удалось.

В 1829 г. архитектор В. Г. Дрегалов перестраивает террасы парка, которые практически без изменений сохранились до наших дней. Он также заново отделывает ротонду, оставшуюся от библиотеки после пожара 1829г. В более раннее время южный фасад библиотеки выходил в живописный дворик-сад, туда же смотрели окна Каприза — малого дворца наподобие Эрмитажа (позже его перестроили в обычный жилой флигель). В начале XIX в. весь этот ансамбль называли Каприз.

Красота Архангельского в любую погоду, в любое время дня и года приводила в восхищение всех, кто его видел. Об усадьбе с восторгом писала А.С. Пушкин и А.И. Герцен. В один из приездов А.С. Пушкин вместе с поэтом П.А. Вяземским присутствовал на церемонии поздравления с праздником князя его крестьянами. В честь поэта одна из аллеи в восточной части парка подучила название Пушкинской. К столетию со дня рождения А.С. Пушкина в конце аллеи был установлен памятник поэту, на пьедестале которого — строки из послания «К вельможе»:

«... Ступив за твои порог,

Я вдруг переношусь во дни Екатерины.

Книгохранилище, кумиры, и картины,

И стройные сады свидетельствуют мне,

Что благосклонствуешь ты музам в тишине...»

Известно, что молодой А.И. Герцен был в усадьбе в 1833 г., он писал: «Я до сих пор люблю Архангельское. Посмотрите, как мил этот маленький клочок, земли от Москвы-реки до дороги. Здесь человек встретился с природой под другим условием, нежели обыкновенно. Он потребовал от неё одной перемены декораций, для того чтобы отпечатать дух свой, придать естественной красоте художественную, очеловечить ее на ее пространных страницах, — словом, из леса сделать парк, из рощицы — сад. Еще больше — гордый аристократ собрал тут растения со всех частей света и заставил их утешать себя на севере; собрал ценнейшие произведения живописи и ваяния и поставил их рядом с природой как вопрос: кто из них лучше?» [Герцен, 1936. С. 64].

Следует отметить, что в это время многие подмосковные усадьбы, в том числе Кусково, Останкино, уже приходят в упадок.

В 1831 г. усадьба по наследству переходит к Б.Н. Юсупову, который сразу же приступил к ликвидации убыточных затей отца: продается ботанический сад, распускаются труппа и оркестр, вывозятся в Петербург лучшие произведения искусства. Дом пустеет. Видимо, в это время из-за ненадобности гибнет часть декораций П. Гонзаго. На протяжении оставшихся лет XIX в. в усадьбе проводился только «косметический» ремонт, а современники не оставляют никаких воспоминаний об ее устройстве, укладе жизни.

В начале XX в. усадьба как бы оживает, привлекает внимание. Летом 1903 г. здесь живет В.А. Серов, сюда Приезжают А.Н. Бенуа, К.А. Коровин, К.Е. Маковский, Последние владельцы пытаются восстановить былую известность Архангельского. Они приглашают реставраторов, садовников.

В 1909—1916 гг. по проекту Р.И. Клейна при участии Г.Б. Бархина строится колоннада-храм — семейная усыпальница Юсуповых.

Несмотря на то, что художественные приемы, используемые в Архангельском, уникальны, тем не менее эта усадьба собрала все лучшее, что было создано в русской архитектуре, садово-парковом искусстве XVIII—XIX вв., став исключительным по красоте ансамблем, блестящим памятником этой эпохи.

Добавить комментарий