Несмотря на частые и длительные выезды B.В. Растрелли, Верхний сад и партеры перед Анненгофом с их скульптурным убранством, фонтанами, беседками и пр. были выполнены в основном по его чертежам, устным и письменным указаниям.

Представляют интерес инструкции для строителей анненгофского ансамбля, составленные В.В. Растрелли. Вот несколько выдержек из этих документов:

«Четыре фигуры, которые поставятца у четырех бассейнов в новом саду. Тридцать машкаров для кашкаду. Статуя, которая будет на средине кашкада называемую Эркулис, в которой будет змей семиглавной. Двадцать маленьких статуй, которые называютца тритон... В Головинском саду у большого фонтана зделать статую большую, называемую тритон... Также надлежит в марте или апреле мсце зачать делать в новом саду бесетки и галдареи, столбы и дуги, а каким манером о том показано будет от отца моего». «Можно делать три канала, которые по обеим сторонам нового саду, партеры противо хором как положено на плане, которыя я на Москве оставил...», «по сторонам Анненгофских хором, что к каскаду, в сделанных боскетах по першпективным дорогам сделать крытые аллеи, а со всхода с лица сделать орнаменты прорезные с фронтонами, против оных дорог по концам сделать фонтанные бассейны» и т. д. (цит. по: [Евангулова, 1969. С. 115—119]).

На завершающих стадиях работы были сооружены «сквозные от саду на столбах» крытые галереи на втором этаже флигелей, которые замыкали парадный двор. Эти галереи предназначались для прогулок и осмотра Верхнего сада сверху. Позже В. В. Растрелли требовал анненгофский двор перемостить цветным камнем и сделать там дерновую пирамиду для цветов и деревьев. Работы по созданию Верхнего сада шли одновременно со строительством летнего дворца и в течение 8 лет после его завершения, вплоть до 1740 г.

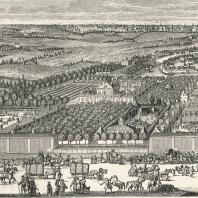

К концу 1740-х годов ансамбль приобрел облик, который резко отличал его от прошлого, петровского периода. Вместо увеселительного сада с каналами и прудами возникла сугубо официальная парадная резиденция, построенная на строго геометрической основе. Композиция, включающая в себя как старые (времен Петра I), так и новые элементы, развивается вдоль оси протяженностью около 2,5 км в определенной последовательности: парадный въезд, главная аллея Верхнего сада (Анненгофской рощи); внутренний двор — курдонер; парадные вестибюли в интерьере дворца; площадь с партерами перед западным фасадом дворца; каскад и Большой канал; центральная аллея через Головинскую рощу (устроенную при Петре I); обзорная площадка у пересечения с аллеей, проложенной по бровке первой (надпойменной) террасы; фигурный Крестовый пруд с гротом; большой нижний пруд с островками и берега Яузы, которые замыкают перспективу.

Москва еще не знала архитектурно-ландшафтных построений такого размаха. Торжественная регулярность приема и та тщательность, с которой выдержана центральная ось ансамбля, ее увязка с внутренней планировкой дворца, подчинение пространства парка главному архитектурному сооружению — все это было признаками нового для Москвы стиля барокко.

Бесспорно, что появление такого ансамбля в Москве было бы невозможным без того опыта, который был накоплен русским зодчеством и садово-парковым искусством в первые десятилетия XVIII в. в новой столице государства. Но Анненгоф имел и свои неповторимые особенности.

В отличие от большинства петербургских парков Анненгоф расположен па трех последовательно поднимающихся друг над другом планировочных уровнях с небольшим перепадом между смежными террасами. Он относится к типу равнинных террасных парков, отличающихся особо строгой регулярностью, осевым развитием композиции, отнесением дворца в глубину прибрежной террасы.

Изучая сохранившиеся планы, гравюры, чертежи деталей убранства парка, инвентаризационные описи тех лет, можно мысленно реконструировать облик этой царской резиденции. Так, О.С. Евангулова г 1969. с. 56] рисует следующую картину:

«Чем ближе подходит зритель к последней террасе, тем больше дворец скрывается от его глаз, пока, наконец, не исчезнет совсем. Лишь на гребне верхней террасы открывается величественный фасад как могучий финал сложной симфонии парка... Поднявшись по лестницам каскада, посетитель попадает на территорию партера. Он окружен каналом, пространство между каскадом и дворцом представляет собой чередование водных поверхностей и ярких цветников... Плоский орнаментальный ковер цветников фланкируется низкими объемами боскетов. Их стриженая зелень сочетается с легкой садовой архитектурой — ажурными деревянными фронтонами над входами в крытые аллеи... Перспективы аллей замыкаются фонтанами, расположенными на уровне дворца. Их высокие струи, вздымаясь над боскетами, обрамляют фасад. Цветной камень усыпает дорожки между бассейнами и цветниками. Белокаменный каскад и летящие вверх струи пяти фонтанов служат прологом к яркому фасаду дворца, сверкающему красками, позолотой, звенящему флюгерами — вращающимися жестяными звездами на кровле».

Перед В.В. Растрелли стояла задача «удержать» композиционно дворцом обширное пространство парка — отсюда и большая протяженность здания, повтор в рисунке плана парка контуров плана дворца, размещение его на высших отметках рельефа и т. д. Благодаря этому он мог хорошо просматриваться с высот противоположного, городского берега Яузы на подъездах из центра Москвы. В те времена, когда берега Яузы еще были в основном свободны от застройки, с них открывались многие детали устройства парка, весь его богатый художественный наряд. Зрительный эффект достигался благодаря продуманному чередованию водных пространств, партеров и рощ. Террасный принцип организации пространства, последовательно здесь реализованный, обеспечивал для этого все возможности.

Следующий период в развитии ансамбля связан с превращением его из летней в зимнюю резиденцию. В 1736 г. на участок, расположенный к югу от большого деревянного дворца, переносят так называемый Кремлевский (Зимний) Анненгоф. Он представлял собой развитый в плане одноэтажный объем, имевший вид замкнутого прямоугольника, обращенного длинной стороной на канал и парадную площадь за ним.

В это же время обновляется (также по проекту В.В. Растрелли) старая лефортовская усадьба на правом берегу Яузы. Сады на обоих берегах соединяет новый мост. Таким образом, весь дворцово-парковый комплекс в это время обретает наибольшее единство — стилистическое и функциональное. В 1741—1742 гг. он продолжает усложняться за счет нескольких новых сооружений, размещенных в бывшем Головинском саду. Среди них церковь Вознесения, Иллюминационный театр, Оперный дом, служебные постройки и Триумфальные ворота, сооруженные в честь коронации Елизаветы. Прямая подъездная дорога, фасад зимнего дворца, мост через Яузу и упомянутые Триумфальные ворота образовали новую композиционную ось, параллельную анненгофской. Эта ось не была также сильно подкреплена садовыми композициями, но зато имела прямой выход в сторону города. Замысел М.Г. Земцева, который работал над планировкой ансамбля в эти годы, видимо, заключался в создании новой торжественной композиции, как бы независимой от Летнего Анненгофа, который постепенно приходил в запустение и олицетворял собой другую, теперь уже проходящую эпоху.

Вторая половина 40-х и начало 50-х годов отмечены появлением новых, сносом и реконструкцией старых дворцовых построек, но каких-либо существенных изменений в садово-парковой композиции при этом не происходит. Напротив, в связи с тем что Анненгоф постепенно теряет функции парадной царской резиденции, некоторые части парка, такие, как Верхний сад, начинают разрушаться.

В то же время на берегах Яузы возникают новые дворянские усадьбы, которые так или иначе связаны с этим царским поместьем. Так, несколько ниже старого Петровского (Лефортовского) дворца строится усадьба А.П. Бестужева-Рюмина с парком, который не только территориально сливается с общим массивом садов Лефортова, но и композиционно продолжает их. Парк этот спускается от речного фасада главного дома к воде. Здесь в узкой правобережной части поймы создается несколько малых «фигурных» прудов, рядом с ними строятся грот, беседка и другие садовые «затеи». Ниже по реке появляется дворец с большим парком горнозаводчика П.А. Демидова.

В 1770 г. архитектор С. Яковлев строит новый каменный мост, соединивший лево- и правобережные части ансамбля, а тремя годами позже на месте сгоревшего Летнего Анненгофа начинается строительство огромного, самого крупного в Москве XVIII в. каменного дворца, получившего название Екатерининского. Его сооружение с перерывами заняло 40 лет, причем в проектировании принял участие целый ряд московских и петербургских зодчих, среди них А. Ринальди, С. Яковлев, К. Бланк, Д. Кваренги. Восточный фасад дворца, украшенный импозантной лоджией, выходил на обширный «плац-парад». В годы царствования Павла Г дворец был превращен в казармы, а позже в нем расположились Кадетские корпуса.

Анненгофская роща, за которой уже давно не было никакого ухода, частично превратилась в плац для строевых учений. Тем самым вся восточная часть комплекса была отделена от остальной территории.

Во время войны 1812 г. усадьба сильно пострадала от пожаров. Она была восстановлена, но лишь частично. Головинский сад между тем продолжает существовать, при этом его функции несколько меняются. Оставаясь в частном владении, он тем не менее становится местом отдыха для привилегированной публики. Здесь появляются катальные горы, карусели и другие увеселительные устройства. Пейзаж парка все больше утрачивает регулярный характер, берега водоемов «оплывают», деревья и кустарники свободно разрастаются, бесследно исчезает большая часть скульптурного оформления, бездействуют фонтаны и каскады. Однако пруды и каналы, старые липовые аллеи широко используются для воскресного отдыха горожан. Еще долго сохраняются (вплоть до реконструкции Яузы) и пруды на правом ее берегу, правда, судя по чертежу М. Казакова 1801 г., уже в виде пейзажных водоемов свободных очертаний среди рощ и лужаек, потерявших вид боскетов и партеров [Подольский, 1951].

В 1904 г. ураган завершает уничтожение Верхнего сада — Анненгофской рощи. Годом позже вблизи Крестового пруда на месте разрушенной беседки петровских времен строится полуротонда с памятной плитой, на которой высечены слова Петра I: «Я надеюсь со временем... ехать водой из Петербурга и в Головинском саду при реке Яузе в Москве встать». Текст напоминает нам о том значении, которое придавал великий преобразователь России лефортовскому садово-парковому ансамблю и привлекает внимание к его нынешнему состоянию.

В начале 30-х годов XX в. бывшая императорская усадьба была превращена в парк культуры и отдыха размером 33 га. Авторы проекта городского парка (1938 г.) М.П. Коржев и М.И. Прохорова разместили в нем ряд новых объектов для культурного отдыха трудящихся, но внимательно отнеслись и к задаче сохранения исторического ансамбля. Почти все новые сооружения, среди которых стадион, зеленый театр, парашютная вышка и аттракционы, заняли преимущественно не освоенные ранее участки за пределами центральной регулярной части парка. Реконструкция предусматривала восстановление нижних прудов, исторически сложившихся фрагментов вблизи бывшей головинской усадьбы.

Однако проект реконструкции парка полностью реализован не был. В последующие десятилетия застройка и новые магистрали потеснили зеленый массив Лефортова, изменились очертания водоемов, пострадали в основном из-за колебаний уровня грунтовых вод некоторые старые посадки, исчезли малые каналы. Однако многие следы старой усадьбы сохраняются до сих пор, среди них — рисунок основных прогулочных аллей, прямоугольник Головинского пруда, растреллиевский грот с нишами, обращенный к Крестовому пруду, архитектурная декорация плотины. Сохранилась значительная часть (центральная и северная) Анненгофского канала, приобретшего вид живописно изогнутого пруда. Угадываются круглые поляны в липовой роще на месте партеров петровских времен. Несколько старых аллей фиксируют точку, где располагались когда-то хоромы Ф.А. Головина. В прибрежной части парка можно видеть и остатки самого первого искусственного водоема на территории, принадлежавшей Ф. Лефорту.

Согласно проекту восстановления памятника, в парке будут проведены консервационные работы, охватывающие малые архитектурные формы, предстоит придать водоемам их прежние регулярные формы, расчистить и обновить куртины вяза, клена остролистного, восстановить утраченные участки липовых аллей. Хотя в парке не сохранилось деревьев времен основания парка, здесь встречаются крупные экземпляры деревьев в возрасте 100 лет и более. Зеленый массив Лефортовского парка будет сохранен в качестве историко-культурного памятника, являющегося частью нашего национального наследия.

Большое значение придается восстановлению всей исторически сложившейся системы садов вдоль Яузы. Объединяемая извилистой лентой реки, местами пологими, а иногда крутыми склонами ее берегов, эта система уже сейчас рассматривается как важнейший природный компонент восточной части центрального района города. Она включает целый ряд бывших усадебных садов и парков, сохранивших аллеи, пруды, комплексы архитектурных сооружений XVIII—XIX вв. Их возникновение и развитие, как правило, связаны с Головинским садом — Анненгофом. Среди них нужно упомянуть о саде Первого военного госпиталя, который был создай в 1706—1707 гг., т. е. всего через 5 лет после постройки усадьбы Ф.А. Головина. Планы госпиталя и его сада были составлены но рисункам доктора Н. Бидлоу, которому вскоре предстояло заняться строительством соседней петровской усадьбы. Интересно отметить, что Петр I уделял много внимания госпитальному саду, как, впрочем, и другим своим начинаниям в этой области. Здесь, в частности, был устроен и сад лекарственных растений, где, видимо, учитывался и опыт измайловских аптекарских «огородов» [Микулина, Чернявская, 1977].

Среди других усадеб на берегах Яузы, большинство из которых возникло в 1730—1740-е годы после оттока части дворянства из Петербурга в Москву, следует выделить так называемый Бахартов дом па Гороховском поле. Усадьба была основана еще в XVII в. на одном из правобережных холмов и имела поначалу преимущественно хозяйственное назначение, здесь кроме березовой рощи были рыбные пруды, плодовый сад, большой сенокосный луг. Позже здесь появляется небольшой регулярный сад с террасами. В 1730-х годах усадьба имела сложную барочную по своему характеру планировку с радиальным рисунком аллей, террасами и декоративными водоемами, которые отличаются несколько вычурными формами. Т.Б. Дубяго [1963] выдвинула предположение о причастности В.В. Растрелли к планировке усадьбы, что представляется весьма вероятным, так как он в это время был занят строительством соседнего Анненгофа. Во всяком случае, рисунок откосов, подпорных стенок и некоторых других деталей устройства сада имеет черты сходства с аналогичными фрагментами стрельнинского ансамбля под Петербургом, которые выполнял В.В. Растрелли в 1740-е годы.

В 1743 г. усадьба перешла к Разумовским. Позже здесь был выстроен большой дворец и при нем — пейзажный парк (1800 г.) с системой живописных прудов, гротами, скульптурой, беседками, садовыми павильонами. Автором этого комплекса является известный русский архитектор, ученый-просветитель и строитель «натуральных» парков Н.А. Львов [Иконников, 1978]. Сейчас участок занимает Институт физической культуры, рядом высится многоэтажное служебное здание, на большей части парка расположены спортивные площадки. Облик старинной усадьбы сохранили лишь террасы, обращенные к набережной Яузы.

В отличие от парка усадьбы А.Г. Разумовского хорошо сохранился другой яузский сад Ш в бывшей усадьбе Найденовых, создание которой относится к периоду 20—30-х годов XIX в. Она, однако, заняла территорию более ранней усадьбы первой половины XVIII в. Тогда же был основан и регулярный сад, в основном сохранившийся до нашего времени. И сейчас можно видеть еще не вполне стершиеся следы бывших боскетов, уступы террас, старые аллеи. Архитектурные сооружения: главный дом усадьбы, беседки, грот, «чайный домик» и другие — относятся к более позднему времени и запроектированы Д.И. Жилярди.

Среди других памятников, Тяготеющих к долине Яузы, известен также «Заяузский двор» М.Г. Головкина и мн. др. В цепочку исторических ландшафтов этой московской реки включаются и более древние ансамбли. В южной части это, например, Андроников монастырь, в северной — село Алексеевское (вторая половина XVII в.) и т. д. Это уникальный по своему значению пример длительного и постепенного — на протяжении нескольких веков формирования линейной садово-парковой системы, имеющей исключительное значение для облика города.

Ансамбль Головинского сада — Анненгофа — оказал глубокое и разностороннее воздействие на усадебное строительство в Москве.

Во-первых, этот пример стимулировал появление многих других дворцово-парковых комплексов, хотя и меньшего размаха, но достаточно парадных, представительных. Строительство парков стало вопросом престижа для придворной знати, в особенности той ее части, которая имела усадьбы вблизи Немецкой слободы, по дороге из Кремля в Анненгоф, на берегах Яузы.

Во-вторых, Анненгоф закрепил идею регулярности ансамбля, его геометрической правильности и симметричности построения дворца и парка на основе единой «сквозной» оси.

Огромная протяженность «передней линии» дворца, обращенной в сторону партерного парка, торжественность линейной композиции повлияли на дальнейшее развитие дворцово-парковых ансамблей Петербурга и его окрестностей (дворцы, построенные В.В. Растрелли в Царском Селе, Петергофе и др.).

И все же Анненгоф нельзя рассматривать упрощенно, лишь как торжество тенденции регулярности и однозначный отход от той живописной пространственности, асимметрии, свободы в размещении отдельных элементов ансамбля, которые были характерны для древнерусской традиции. В течение первых периодов формирования ансамбля головинская, а потом петровская усадьбы устойчиво сохраняли в себе оба начала — регулярное и иррегулярное с постепенным усилением первого. Период Летнего Анненгофа действительно отмечен наступлением регулярной тенденции. Но уже с момента переноса Зимнего Анненгофа вновь возобновляется противоборство двух начал. При продолжающемся усложнении ансамбля, усиливающейся декоративности и вычурности, характерной для барокко, вновь дает о себе знать асимметрия, которая вносит в ансамбль динамичность, многоплановость, живописную «неправильность», которая так характерна для Москвы. Важно подчеркнуть, что это происходит еще в эпоху господства регулярного паркостроения, еще до того, как Западную Европу — и Россию охватит волна нового, пейзажного стиля.

Наконец, нельзя сказать о том, что Лефортово стало своего рода строительной школой, здесь впервые после переноса столицы в Петербург появились и окрепли молодые профессиональные кадры резчиков но камню, садовников, лепщиков, скульпторов, живописцев, мастеров по устройству фонтанов, каналов, каскадов и т. д. Здесь же проявили себя и многие начинающие московские зодчие — Ф. Шанин, А. Евлашев, К. Бланк, В. Обухов и др.

Ансамбль в Лефортове интересен также в контексте развития русского садово-паркового искусства в переломную эпоху первых десятилетий XVIII в., особенно с точки зрения сложных взаимодействий между творческими школами Москвы и Петербурга. Этот пример показывает, что при доминирующем влиянии новой северной столицы мастера, строившие в Москве, возвращались в Петербург обогащенные ценным опытом, более глубоким осознанием особенностей русской национальной культуры и искусства, народных строительных традиций.

Наиболее детально лефортовский ансамбль изучен О. С. Евангуловой. В ее монографии «Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII века» [1969] раскрывается история формирования этой усадьбы преимущественно с архитектурных и градостроительных позиций и во временных рамках, указанных в названии книги. Есть интересные сведения о Лефортове в книге Т.Б. Дубяго «Русские регулярные сады и парки» [1963]. Почти во всех статьях, посвященных Лефортову, лишь вскользь упоминается о его садах (в том числе работы И. Бондаренко [1911], Р. Подольского [1951]). Исключение составляет статья Л. Талалая, кратко освещающая развитие ансамбля и вышедшая в 1970 г. Есть упоминания о садах усадьбы в статье Е. Микулиной и Е. Чернявской [1977] и ряде других статей и книг.

Добавить комментарий