Происхождение и сложение формы японского сада

Искусство камней в Японии восходит к глубокой древности, к обожествлению камней, скал, гор. Еще и сейчас некоторые горы почитаются как священные. Например, около города Сакураи в префектуре Нара есть святилище Мива, которое имеет специальный зал для поклонения божеству, но в нем нет никаких изображений и символов божества: оно считается идентичным с расположенной поблизости горой Миваяма. Обычно подниматься на эту гору запрещено, но если получить специальное разрешение, то можно увидеть, как священные веревки из рисовой соломы надеты на «лица» больших камней, почитаемых как божества.

Эта зародившаяся в древности форма поклонения природе имела свою линию развития, связанную со сложением религиозной системы, получившей впоследствии название «синто» («путь богов») и определившей многие особенности японской культуры. Как и всякая религиозно-мифологическая система, она послужила основой образного мышления в поэзии, драматургии, изобразительном и декоративном искусстве Японии на протяжении многих веков.

Почти у всех народов древнейший период их культурного развития связан с поклонением силам природы, их обожествлением. Все повседневное существование жителей древней Японии зависело от природы, будь то жизнь рыбаков на морском побережье или жизнь племен, занимавшихся разведением риса и скотоводством. Тесная связь с природой и зависимость от нее заставляли относиться к ней с пристальным вниманием, замечать скрытый смысл явлений, их причинно-следственные связи. Постепенно постигаемая логика ритмов природы — смена времен года, цикл рождения и умирания, его повторяемость — заставляла древнего человека видеть в природе живое существо, одушевленное и чувствующее. Эти качества приписывались не только грозным стихиям, но и камням, деревьям, цветам и травам. Каждая причудливая скала, изогнутое дерево, бурлящий водопад казались воплощением духа, божества-ками. Практически обожествлялся весь мир, окружающий человека, но само представление о божестве складывалось постепенно и прошло несколько стадий в своем развитии.

|

|

| Камень-божество. Святилище Исэ | Священный камень хэцу-ивакура в святилище Омива |

Первоначально присутствие какой-то таинственной силы в окружающей природе было обозначено двумя понятиями: «кэ» — таинственная, необъяснимая сила, пронизывающая все предметы и пространство, и «моно» — изначально имевшее смысл материального предмета и одновременно бесформенного, «первоначального» пространства. Из них образовалось понятие «моно-но-кэ» — скрытая сила, заключенная в предметном мире и окружающем пространстве. Пространство и предмет в этом понятии были нераздельны, едины и поэтому отвлеченно неосязаемы.

Следующим этапом было стремление привести это общее представление к более конкретным, видимым символам. Первым вещественным олицетворением моно-но-кэ стал камень как один из самых важных предметов (он был оружием, орудием труда, средством добывания огня). Камень, а за ним скала и гора стали затем идентифицироваться со сверхъестественным анимистическим существом Омоно-нуси (его называли также Ива-оками, или Скальное божество). Это была уже не просто бесформенная таинственная сила, напоминающая камни и скалы, а божество, имеющее форму камня: появился образ божества, вполне определенного и наделенного индивидуальными качествами. Камень или скала, осознанные как вместилище, оболочка божества, стали называться ивакура. Божество связывалось, во-первых, с предметом и, во-вторых, с местом. Анализируя этот процесс в книге, посвященной древнейшему синтоистскому святилищу в Исэ, один из ее авторов, известный современный архитектор Кензо Тангэ, подчеркивает, что сублимация отвлеченных символов в реальные формы означала рождение образов, рождение художественных форм, была первым актом художественного сознания, актом эстетическим. Ибо формирование представлений эстетических на этом раннем этапе, пишет К. Тангэ, идет одновременно с формированием представлений религиозных, и, совпадая с ними, из одного и того же корня вырастает идея божества и идея соотношения предмета и пространства, то есть идея архитектурно-пластическая.

|

| Два священных острова с синтоистскими тории |

|

| Древний алтарь из камней в Ою |

Эмоциональное отношение к камням и скалам в древней Японии было отчасти связано с фаллическими культами. От среднего и позднего периода Дзёмон (15—4 века до н. э.) сохранились специальные алтари этого культа. Различие камней, выражающих мужской принцип и выражающих женский принцип, берущее начало в этом древнейшем периоде, сохранилось вплоть до позднего средневековья, а при устройстве садов это различие всегда учитывалось в композиционной схеме. Отсутствие иконографии в древнем синтоизме означает прежде всего отсутствие визуально воспринимаемых символов божеств. Антропоморфный или зооморфный образ божества заменен обожествлением всего окружающего мира природы, а идентификация божества с каждым предметом или явлением природы (горой, водопадом, деревом) есть утверждение того, что божество нельзя видеть, но его можно ощущать (в процессе созерцания горы, водопада, дерева). На стадии перехода от анимизма к пантеизму (наделению всей природы духовными и творческими силами) зарождается и иной тип общения с ней — созерцание как постижение ее истины. Иначе говоря, приобщение к божеству оказывается возможным лишь путем переживания природы, ее ритма, ее красоты. Созерцание природы как божества уже в древности привело к ее первоначальному эстетическому осмыслению, к осознанию ее красоты. Особенно наглядно это выражено в древней японской поэзии, причем не только в песнопениях, имевших ритуальный смысл, но и в лирических стихах.

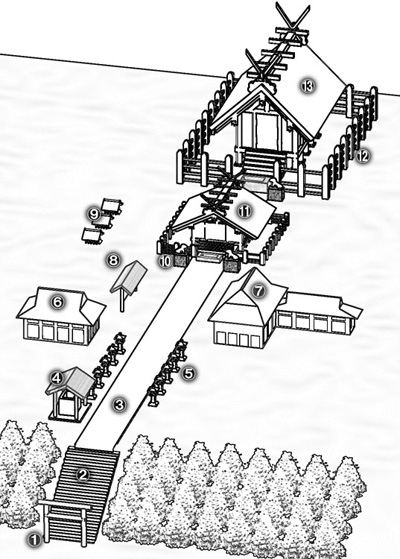

По мере сложения пантеона синтоистских божеств создавались обряды и определенные места поклонения: окруженное камнями возвышение — ивасака (оно иногда включало в себя и камень — божество ивакура), а также огороженное веревками и засыпанное галькой пространство — сики. Вместо образа божества наряду с предметом (камнем, скалой) человек представлял себе и пространство, в котором божество существует, и пытался это пространство особым образом выделить, подчеркнуть. Сики — обычно прямоугольный участок, засыпанный галькой. Он служил местом обрядов, праздников поклонения божеству. Не имея никаких сооружений, сики выражалось лишь в двух измерениях на плоскости, и лишь символически отделялось от окружающей лрироды, оставаясь в сущности единым с ней.

Представление о сакральном месте (алтарь) и сакральном предмете (камень, скала) было важнейшим этапом философского и художественного постижения действительности. Это было не только осознание особой упорядоченности мироздания в соотношении таких его начал, как пространство и объем, но и первый акт художественной абстракции, зарождения архитектурного образного мышления через эмоциональное сопоставление предмета и пространства.

Наряду с обожествлением всех предметов природы уже в конце периода Дзёмон с началом культивирования растений и развитием земледелия выделяется анимистическое божество матери-земли, а затем складывается миф о богине злаков, которая, будучи убитой, дает жизнь новому побегу.

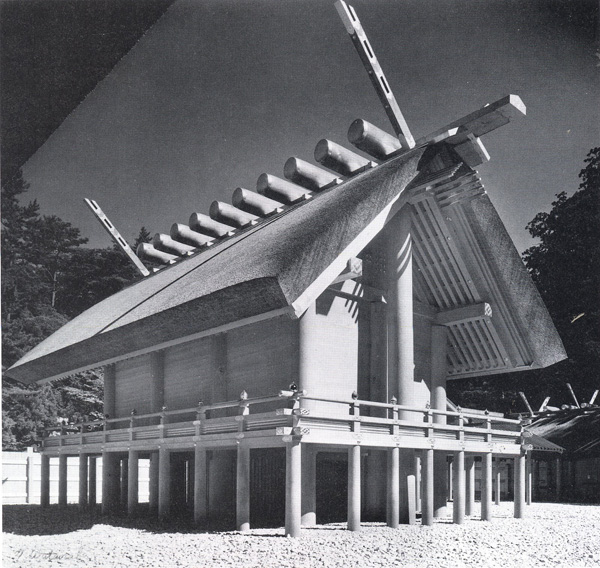

В последующие века (в период Яёй: 3 век до н. э.— 3 век н. э.) земледельческие культы получают эстетическое осмысление в виде обрядовых праздников с заклинаниями, песнями и танцами, а хранилище зерна, принадлежавшее родовой общине (помещение амбарного типа, поднятое на сваях), рассматривается как жилище богини злаков, как храм. Зерновой амбар был центром поселения и своеобразным общественным зданием того времени. Праздники-мистерии, в которых принимало участие все население, символически приобщавшееся в них к божеству, происходили перед входом в амбар-святилище и на большом открытом дворе, засыпанном галькой. Этот двор был модификацией более древней формы — сики.

Сам амбар (по данным археологических раскопок и изображениям на древней бронзовой утвари) имел правильную геометрическую форму и был построен из деревянных бревен, перекрещенных по углам. Крыша нависала над глухими стенами. Перед единственным дверным проемом располагалась открытая веранда, на которой происходили церемонии подношения божеству первого снопа риса. Амбар и пространственно связанный с ним открытый двор можно рассматривать как первую стадию чисто японской архитектурной концепции, получившей развитие в следующие эпохи. А сами религиозные празднества, происходившие и в интерьере здания и снаружи, превратятся со временем в театрализованные храмовые представления 8 века, придворные праздники 10—12 веков и в совершенно преображенном виде найдут аналогии даже в композиции сцены и развитии действия в театре 15—16 веков. Постепенное развитие архитектурной формы из примитивных святилищ и ранних общественно-культовых сооружений вылилось в создание определенного типа синтоистского святилища, сохранившегося до наших дней в классически строгом памятнике — храме в Исэ, главном святилище богини солнца Аматэрасу.

|

|

| Ансамбль святилища Исэ. Общий вид. Найку. 3 в. | |

|

|

| Ритуальный танец в церемониальном дворе синтоистского святилища Касуга | |

Обычай обязательной реконструкции каждые двадцать лет позволяет воспринимать древнюю архитектурную форму во всей ее чистоте. Помимо конструкции, имевшей первостепенное значение для всего последующего развития японской архитектуры, храм Исэ с его засыпанным галькой и заключенным в ограду двором был важным звеном в развитии той пространственной идеи, зарождение которой можно видеть в примитивном алтаре-сики и ивасака, а завершение — в символических каменных садах средневековья.

Святилище, как бы лишенное интерьера, выразительное лишь своим объемом и силуэтом (подобно камню посреди алтаря), в самом общем принципе — это такое же соотношение пространства и массы. А весь ансамбль, искусственно выделенный из окружающей природы и вместе с тем неразрывно связанный с ней, был своего рода графической схемой, возвещавшей представление о мире, о божестве, о вселенной — в продолжение и развитие более ранних идей, выраженных в примитивном алтаре. Храмовый двор в Исэ был и символом пребывания божества и символом чистоты, имевшим важнейшее значение в синтоизме. Именно значительность и содержательность его как пространственного символа сыграли определенную роль в ассимиляции этой формы буддизмом в последующие века.

Итак, в древней добуддийской Японии зародились и получили первоначальное развитие две важнейшие эстетические идеи, выросшие из обожествления природы и поклонения ей: идея символизации через природную форму (чаще всего камень) и идея символизации через пространственную форму (засыпанный галькой двор). Именно они и послужили тем зерном, из которого впоследствии выросло самобытное искусство японских садов.

Для восприятия искусства садов как жанра оказывается важным осознание традиции реконструкции храмов Исэ, так как это дает человеку европейской культуры смысл понятий «подлинного» и «неподлинного» в условиях японского средневековья.

Обычай реконструкции храмов Исэ в своей исходной позиции связан с древнейшим представлением о божестве, обитающем в храме и в то же время олицетворяемом этим храмом. Его совершенные формы не могут быть подвержены воздействию времени, они неизменны и совершенны. Они не связываются с конкретным материальным воплощением, ибо ценны сами по себе, в своей духовной содержательности. Это относится не только к самим храмам Исэ, но к ансамблю в целом, включая и двор, засыпанный белой морской галькой. Неважно, что кипарис, из которого исполнены сооружения и ограда, срублен много столетий спустя после возникновения храмового комплекса, как неважно и то, что верхний слой гальки был привезен совсем недавно. И дерево и камни — вечные элементы самой природы, как вечно, по представлениям синтоизма, солнечное божество Аматэрасу-оми-ками и пластическая идея ансамбля, посвященного ей.

Этот аспект восприятия эстетического очень важно учитывать при анализе искусства садов, где понятие «древнего» не связано со временем создания конкретной формы из конкретного, данного материала (в том смысле, как мы говорим о подлинности древнеегипетской или античной вещи). В сущности, единственной подлинностью и ценностью является художественная идея сада, так как деревья и кустарники вырастают, меняют форму, и их приходится заменять другими, мхи могут приобрести нежелательный оттенок зелени, белый песок может быть загрязнен или сдут ветром, и на его место привезен новый. Но сад по-прежнему останется древним, и авторство его, принадлежащее какому-нибудь известному мастеру,— неизменным и бесспорным.

Подобная концепция подлинного и художественного в искусстве, зародившаяся еще в древней Японии и тесно связанная с идеей священного, существовала на протяжении всего средневековья, уже в условиях господства иной религиозно-философской системы — буддизма.

Япония официально приняла буддизм как государственную религию в 6 веке. Зрелая, имевшая многовековую традицию философия буддизма и его развитая иконография при встрече с первобытной наивностью синтоизма, безусловно, вышли победителями. Но веротерпимость буддизма, его склонность ассимилировать местные учения привели к тому, что синтоизм и выраженное в нем мироощущение не исчезли, но лишь видоизменились и стали сосуществовать с новой религией. Два века спустя оформилась официальная версия синтоизма в преломлении его места в этом мире («Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три — все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию»,— говорится в книге Лао-цзы «Дао-дэ-цзин». Цит. по: Ян Хин-шун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М., 1950, стр. 139.). Они сплавились с буддийским тезисом о вездесущности Будды, о том, что Будда живет во всем, будь то живая или неодушевленная природа. Да и сама буддийская идея перерождения ставила в один ряд с человеком природу во всех ее проявлениях. Этот сплав многочисленных идей и представлений, слишком сложный, чтобы быть сразу ассимилированным молодой японской культурой, позднее дал значительные плоды в искусстве и литературе. Но уже в 8 веке взаимоотношения человека и природы получают многообразное претворение в поэтической антологии «Манъёсю», в скульптуре и живописи, в архитектурных комплексах.

В «Манъёсю» в первоначальном, еще не полностью развитом виде содержатся качества, которые впоследствии стали важнейшими во всей японской культуре — поэзии, живописи, искусстве садов. Но главное, что в этом обширном памятнике, где есть стихи, относящиеся еще к 4 веку, можно заметить «стыки», сопряжения поэзии народной, безымянной, относящейся к добуддийской культурной сфере, и вырастающей из нее поэзии знаменитых мастеров-профессионалов, имеющей уже оттенок утонченно аристократический. Отсюда и отношение к природе, раскрывающееся в стихах «Манъёсю», находится как бы на двух уровнях: первобытно наивной веры в ее могущество, в ее теснейшую связанность с судьбой каждого человека и утонченно культивированной передачи через образы природы чувств человека.

Жизнь природы — главный и даже единственный источник фантазии и воображения всех многочисленных поэтов «Манъёсю». Она, и только она дает всю систему образов этой поэзии. Не природа осмысляется по аналогии с человеческой деятельностью, но, напротив, поэт постоянно уподобляет себя и свои эмоции ветру, морю, луне, цветам с их внутренним жизненным ритмом, силой и легкостью, рождением и увяданием.

Стихи-песни были так тесно связаны со всем укладом жизни, с обычаями и верованиями, что сочинялись всеми и каждым по случаю, по необходимости — как молитва, заговор, плач. Песенный фольклор, связанный с трудовыми процессами и их ритмами, а также с ритмами заклинаний, заговоров, молитв (основанных на традициях устной речи), дал ритмическую основу профессиональной поэзии, каноны которой, казавшиеся спустя много веков искусственно сконструированными, на самом деле выросли на естественной почве речи, ее закономерностей. Стихи обычно читали вслух и так именно запоминали и передавали. Ритмическая определенность была залогом возможности точного запоминания и воспроизведения, а также залогом того, что каждый мог сочинять стихи. Постоянство ритма стиха ощущалось также в сопоставлении с постоянством ритма жизни природы. Смена сезонов, их связь с трудом земледельца, зоркость к приметам каждого времени года и каждого явления природы, приносящего или обильный урожай или, напротив, недород и бедствия,— все это определяет поэтику «Манъёсю». Точность примет каждого сезона дала жизнь постоянным эпитетам и словам-символам (весна: туман, дымка, ива; лето: кукушка, цикада, трава; осень: алые листья клена, олени, луна; зима: снег, цветы сливы). Канонизация их была связана также с верой в магию слов (так называемая котодама). В то же время в самом строе стиха на основе этих постоянных слов возникает особый прием употребления устойчивых парных образов-символов, например олень и цветы хаги как образ осени, кукушка и цветы померанца как образ лета. Процесс рождения ставших впоследствии каноническими поэтических форм (в частности, «короткой песни» — танка с чередованием слогов 5—7—5—7—7), прослеживаемый в «Манъёсю», можно сравнить с процессом зарождения пространственных архитектурных форм из первобытного алтаря и засыпанного галькой двора для поклонения богам.

Мы присутствуем здесь как бы у самых начал искусства, его возникновения из неискусства, из материала естественной речи (стихи) и естественной природы (алтарь и сад). На ранней стадии рождения литературного творчества из ритуального фольклора специальные сезонные слова служили воплощению идеи времени в лирическом стихе, как правило, лишенном повествования и сюжетного развития, но лишь констатирующем чувства при уподоблении их природе. Через постоянные эпитеты, указывающие на время года, лежал путь к метафорическому мышлению, более сложной образности — литературной, художественной. Точно так же выделение из естественной окружающей среды сакрального места было первым шагом к возникновению пространственного языка как художественного, образного мышления. Сперва лишь психологическая выделенность особых сезонных эпитетов, ставших впоследствии постоянными эпитетами, отличает стихотворную речь, отмечает появление образности из простой речи. Психологическая отмеченность места как священного означает его выделенность, его превращение в осмысленное, построенное пространство, обретающее форму среди мира естественной, «не оформленной» человеком природы.

Аналогия эта еще раз подтверждает справедливость н правомочность точки зрения, указывающей на эволюцию более поздних форм традиционного сада с их определенными пространственными концепциями от очень древних истоков. Генетические корни японского сада с его формализованными компонентами, приемами композиции и т. п. уходят в древние «доархитектурные» формы, подобно тому как рафинированные утонченные канонические формы средневековой поэзии берут свое начало в народном песенном фольклоре добуддийской поры.

Привязанность поэтического мышления к сезонам, так поражающая в японском искусстве вообще, это не просто повторяемость одного и того же, так как каждое явление есть некая целостность, значительная и ценная сама по себе, существующая только в данный момент и никогда больше. При сходстве внешнем любое явление — каждый раз новое, другое (как и эмоция человека).

|

|

Хэйкэ-моногатари. Деталь свитка-сутры с изображением сада. 1164. Шелк, краски. Святилище Ицукусима. Хиросима

|

Восьмой и девятый века в истории японской культуры были временем особенно интенсивного воздействия Китая, переживавшего период блистательного расцвета поэзии, живописи, архитектуры. Китайские образцы были своего рода эстетической нормой, эталоном для японской культуры, но при этом они очень быстро «переплавлялись», окрашивались местными тонами. Япония многократно в течение всей своей истории заимствовала художественные и другие идеи у разных народов. Но это заимствование было прямым и непереработанным лишь на самом первоначальном этапе. Очень скоро идеи ассимилировались и, проходя сквозь призму национального сознания и традиционного художественного опыта, совершенно видоизменялись, наполнялись новым смыслом в контексте каждой конкретной эпохи. Даже буддизм с его разработанной философией, космогонией, системой религиозных догматов получил в Японии иные формы, чем в Индии, Китае и других странах.

Процесс воздействия китайской культуры, начавшись с буквального переноса принципов государственного и социального устройства, форм литературы и искусства, норм быта, завершился к 9 веку органическим сплавлением всего этого с местными древними традициями и подготовил расцвет самобытной японской культуры 10—12 веков.

В сфере архитектурного мышления важнейшим итогом соприкосновения с китайской культурой было появление в Японии города как организованной и развитой системы поселения, во-первых, и появление буддийского храмового комплекса, во-вторых.

Первый в Японии город Нара, построенный в начале 8 века, был возведен по образцу китайской столицы Чанъань. Прямоугольный в плане, ориентированный строго по сторонам света, город делился центральной дорогой-улицей на две части — западную и восточную. Великие южные ворота начинали улицу, а заканчивалась она Воротами императорского дворца, расположенного в северной части столицы. Весь город был разбит на отдельные кварталы сетью перекрещивающихся под прямым углом улиц, становившихся все уже и теснее по мере удаления от центра. Имевший около пяти километров с севера на юг и больше пяти — с запада на восток, город был задуман как единый организм. План его, помимо реального практического смысла, имел определенное символическое значение как выражение универсальных космогонических принципов. Ансамбль средневекового японского города в регулярности своего плана и отчетливости структуры совпадал с построением буддийской иконы — мандала, особой диаграммы вселенной. Центром ее был Будда Бесконечного Света (Дайпити Нёрай) — воплощение солнца, а вокруг него в строго иерархическом порядке располагались все божества буддийского пантеона, некоторые из них олицетворяли планеты и звезды, а за ними — различные символы природы, божества других верований, менее значительные по мере удаления от центра иконы. По замыслу, мандала должна в виде наглядной символической схемы передать всю картину мироздания, все материальные и духовные явления, которые в существе своем являются выражением мудрости, милосердия, силы Дайнити Нёрай (См.: Н. Виноградова. Иконографические каноны японской космогонической картины вселенной.— В кн.: «Проблема канона в искусстве Востока». М., 1973, стр. 65-81).

Графическое и цветовое построение мандала имеет сложнейшее символическое значение, в том числе выражает взаимодействие двух начал (инь-ян, то есть тьмы и света, отрицательного и положительного), пяти основных элементов (земли, воды, огня, воздуха, эфира) и трех таинств (слова, тела и духа Дайнити Нёрай). Классическая по типу мандала имеет строго геометрическую композицию, основа которой — квадрат, разделенный в зависимости от смысла на меньшие квадраты с вписанными в них кругами или же разделенный на фризы с изображением многочисленных божеств и различных мистических символов. Мандала — наиболее концентрированное выражение попытки рационалистически-символического осмысления мира природы в ее космическом выражении. Утверждаемому буддизмом иллюзорному миру вещей противостоит как реальный и ценный мир знаков. И с этой точки зрения мандала не казалась отвлеченной схемой, но скорее — точной и всеобъемлющей формулой. Ее начертание имело и магический смысл для людей того времени. Вера в магию знака, будь то жест, поза, слово, изобразительный символ, была не менее сильна в средневековой культуре 8—12 веков, чем вера в божественную одушевленность природы. Такое стремление свести все воедино и в то же время найти для каждого явления место в общей картине мироздания характерно для средневекового сознания. Постоянная тяга к решению самых общих, универсальных проблем жизни выливалась в создание канона как нормы и «точки отсчета» для любого движения сознания — философского, религиозного, художественного (Ср. мысль Д. С. Лихачева: «Стремление к установлению литературных канонов соответствует стремлению человека к систематизации своего познания, облегчающей восприятие обобщением, к экономии творчества. Канон-знак, канон-сигнал, вызывающий известные чувства и представления».— В кн.: Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967, стр. 153.).

С появлением в 9 веке эзотерического (тайного) буддизма характерные для средневековья попытки осмысления каждого явления как части единой системы мироздания получили как бы два различных аспекта выражения: эмоционально-поэтический, восходящий к первобытной песенной поэзии,— в литературе и рационально-символический — в буддийской живописи. В архитектурной практике происходило постоянное соединение этих двух аспектов: планировка города подчинялась строгой схеме расположения всех строений, а в отдельных частях ансамбля допускалась значительная свобода композиции каждого здания, особенно в конце периода Хэйан (12 — начало 13 века). Геомантия, имевшая в средневековый период значение научной дисциплины и одновременно мистического свода канонов, определяла и регламентировала общее построение города, дворцового ансамбля, каждого дома. Их планировка как бы повторяла в малых масштабах космическую схему мироздания — мандала. И в этой схеме саду принадлежало свое место: он был органичной частью целого и одновременно в своем строении отражал представления о миропорядке, о единстве и взаимодействии сил природы.

Именно в Нара, как свидетельствуют письменные источники, были разбиты первые сады, созданные по образцу китайских (В летописи «Нихонсёки» упоминаются корейские мастера, которые впервые устроили на японской земле сады с искусственными холмами и мостиками еще в период правления императрицы Суйко (592—628); есть там также упоминание об одном чиновнике, имевшем прозвище «министр садов» за то, что он разбил вокруг дома великолепный сад.). В Китае истоки этого искусства уходят в глубокую древность. Самые первые знаменитые сады, упоминающиеся в письменных источниках, относятся еще к первым векам до нашей эры — сады императора Цинь Ши-хуана и ханьского правителя У-ди. Сады эти создавались как земное подобие рая, где сама красота природы должна была помочь человеку проникнуть в тайны бытия и достичь бессмертия. Средневековая китайская литература полна упоминаний о садах, дающих уединение, возможность наслаждаться любимыми цветами, созерцать мощь и величие природы, не удаляясь в горы и леса. Сад был не только необходимой частью императорского дворца или поместья вельможи, но и дома городского чиновника и хижины отшельника-поэта.

С сунского времени (10—12 века) признанным центром садового искусства был город Линьань (современный Ханчжоу). Сохранилось восторженное описание его садов в книге Марко Поло, посетившего Китай в 13 веке. В оригинале китайские сады сохранились лишь от позднего средневековья (16—19 века). Но многочисленные книги и руководства по устройству садов дают возможность судить о том, что законы жанра сложились и канонизировались гораздо раньше.

По типу художественного воздействия на человека сад обычно сравнивали с пейзажем в живописи. И здесь и там нет определенной конкретности, но обязательно присутствует общая конструктивная схема: горы — «скелет» природы, вода — ее «кровь». Само соотношение горы-воды (по-китайски шань-шуй, то есть пейзаж) выражает главный и самый общий космогонический принцип, единство и противоположность двух начал — инь-ян. Положительное, светлое мужское начало ян олицетворялось горой или камнем, а отрицательное, темное женское начало — водой. Аналогия живописного пейзажа с садом была полной, не вызывающей сомнений, основанной на единстве философских и эстетических принципов эпохи. Именно так и возник сам тип восточного сада, где «главный герой» — природа как могущественная стихия, прекрасная в своей естественности, в единстве и столкновении своих сил. Но передать пульс природы, ее жизненный ритм невозможно случайным и потому хаотическим соотношением ее отдельных деталей. Задача художника сада, как и художника-пейзажиста, заключалась в стремлении понять внутренний смысл жизни природы и выразить его в своем произведении. Тогда постигать природу можно, не только уединившись в горах, но и созерцая картину или сад.

Разнообразие садов в такой огромной стране, как Китай, связано было также с большими возможностями варьирования из-за различия климатических условий на севере и юге. Помимо дворцовых и частных садов в загородной местности, в огороженных стенами средневековых городах Китая, богатые дома имели сады, иногда небольшие, иногда довольно обширные. Такой сад был как бы одной из комнат, лишенной крыши, и использовался весьма интенсивно, так что беседка или павильон подчас служили рабочим кабинетом ученого, чиновника, поэта. Эти строения помещались в самом выгодном месте сада, чтобы вид из них был наиболее привлекательным и выразительным. Растения в саду подбирались с учетом четырех сезонов. В их выборе большую роль играла смысловая символика (сосна — долголетие, лотос — духовная чистота, бамбук — мужественность и стойкость и др.). Подбор растений регламентировался и теми эмоциями, которые должен был вызывать сад:

Высаживая цветы, приглашаешь бабочек...Высаживая сосны, приглашаешь ветер...Высаживая банановое дерево, приглашаешь дождь,А высаживая дерево ивы, приглашаешь цикад.

Строго продуманная, рациональная композиция сада должна была оставлять впечатление свободы и естественности, непринужденности и нерегулярности, свойственных самой природе.

Камни или скалы как главное выражение концепции природы выбирались особенно тщательно. Даже если камни и подвергались обработке, они должны были казаться совершенно естественными, природными. Очень ценились причудливые камни с отверстиями от выветривания пород или камни, поднятые со дна рек и озер, в частности знаменитые, ставшие впоследствии нарицательными тай ху ши — камни из озера Тай в Южном Китае.

Подобно тому как в руководствах по живописи существовали специальные разделы о способах изображения камней и скал, так и в общих руководствах по устройству садов обширные главы посвящались камням, их классификации, методам аранжировки. К сунскому времени относится даже специальная «Книга о камнях». Помимо камней, водоемов (с настоящей или подразумеваемой водой), растений, дорожек, большое значение в китайских садах имели различные архитектурные сооружения — павильоны, декоративные решетки, мостики, а также ограждающая стена, которая часто служила фоном для композиции (В книге «Юань Чжи» (конец эпохи Мин) говорится: «Белая стена подобна бумаге, и на ней пишут с помощью камней. Те, кто исполняет такую работу, должны в первую очередь обратить внимание на морщины и линии камней и затем расположить их в соответствии с идеями старых мастеров. Затем можно высадить хуан-шаньские сосны и пихты или старые сливовые деревья и прекрасный бамбук (возле камней). Если созерцать такую картину сквозь круглое окно, она подобна отражению в зеркале».). Идея сада-микрокосма, сада искусственного и естественного одновременно, была воспринята японским искусством и оплодотворила те пространственные концепции, которые уже существовали в нем. Формы выражения видоизмененной идеи соответственно оказались иными, лишь отчасти совпадавшими с китайскими.

Генетические корни японского традиционного сада восходят, как уже отмечалось, к пространственным представлениям глубокой древности, связанным с анимистическими культами. Камень-божество и двор, засыпанный белой морской галькой, были самой первой формой эстетического осмысления природных объектов. Но для того чтобы эта идея получила художественное развитие и откристаллизованную форму японского средневекового сада, она должна была сплавиться с другой, пришедшей с континента,— идеей собственно сада как искусственно преобразованной природы.

Такие сады и появились в первом японском городе Нара. Но об их существовании свидетельствуют лишь письменные источники. Достоверных композиций того времени не сохранилось. Можно лишь предполагать, что сады китайского типа располагались у дворцов знати и императорского дворца, то есть в системе города, как бы вплавляясь в его геометрическую схему.

Однако в целом в культуре Нара сад как отражение представлении о мире и о взаимоотношении человека и природы не играл существенной роли. В этом смысле ведущее место принадлежало скульптуре и скульптурной композиции буддийского алтаря. Но косвенно принципиально новое отношение к природному окружению проявилось в самом феномене города и построении ансамбля буддийского храма.

Эпоха Нара предстает для нас как время создания больших архитектурных комплексов, таких, например, как Тодайдзи, связанных с утверждением буддизма. Природа вокруг храмов, пагод, храмовых сокровищниц в основном сохраняла свои естественные формы. Организация пространства вокруг зданий состояла главным образом в планировке путей движения процессий (прямая осевая дорога, ведущая через ворота к центральному храму, а также дороги к другим сооружениям) и площади для торжественных церемоний и театрализованных представлений. В комплексе Тодайдзи такая площадь помещалась перед главным храмом. Природа вокруг зданий была для них фоном, но не получила художественно-смыслового значения. Поэтому природное окружение не имело ни собственной образности, ни разработанных выразительных средств. Как естественная среда она противостояла среде сотворенной. В ансамблях эпохи Нара разум и воля, выраженные в архитектурно-планировочном решении, скорее контрастировали со стихийностью природы, чем соответствовали ей, как это будет в последующие века.

Сохранившаяся еще от добуддийского периода традиция перемещения резиденции правителя со сменой династии (обычай сам по себе примечательный с точки зрения архитектурных концепций) послужила основанием для переноса столицы в 10 веке на новое место и строительства второго в Японии города Хэйан-кё. В основе его плана лежал тот же принцип центральной оси — дороги, которая вела к императорскому дворцу как цели движения. Дворец олицетворял центр государственной, социальной и культурной жизни. Однако в период Хэйан отношение к первоначальной, взятой из Китая схеме построения города и дворца было гораздо более вольным, чем в предшествующие века. Геометрически четкая схема была трансформирована сохранявшимся с древнего периода эмоциональным отношением к миру, ставшим характерным признаком хэйанской культуры. Особенности мировоззрения хэйанской аристократии как носителя этой культуры оказали решающее воздействие на изменение архитектуры, живописи, поэзии, садов.

|

| Ансамбль императорского дворца в Киото. Общий вид церемониального двора и Сисиндэна. 10—12 вв. (реконструкция 18 в.) |

В реконструкции 18 века сохранился хэйанский императорский дворец, позволяющий создать в достаточной мере полное представление об ансамбле в целом, построении каждой его части, в том числе церемониального двора и сада. Окруженный стеной императорский дворец первоначально имел строго геометрическую композицию, симметричную относительно центральной оси, а затем более свободную. Центром ансамбля был тронный зал Сисиндэн (отсюда название этого архитектурного стиля — синдэн-дзукури), а перед ним с южной стороны располагался большой церемониальный двор, засыпанный мелкой белой галькой с узором в виде колос, нанесенных специальными граблями. Широкая лестница соединяла двор с интерьером Сисиндэна. По сторонам ее в невысокой бамбуковой изгороди росли два деревца — мандариновое и вишневое, образуя выразительные пластические объемы, фланкировавшие вход в зал. Строгая и простая в своей основе композиция раскрывала внутреннюю значительность пространства двора без единой фиксирующей вертикали. Окружающая двор крытая галерея-стена, силуэт огромного зала, вытянутого во всю ширину двора, даже два дерева, скорее символизирующие мир живой природы, чем представляющие его,— все это вехи организованного и содержательного горизонтального пространства, восходящего в своей образной структуре к древнему синтоистскому алтарю сики.

К северо-западному углу тронного зала примыкали личные покои императора, так называемый Сэйрёдэн со своим небольшим двором-садом, по типу сходным с церемониальным двором, а с восточной стороны начинался пейзажный сад. Центром его было искусственное озеро с островами, за ним — скалы с водопадом и невысокие холмы.

Здесь мы впервые встречаемся с реальным воплощением двух встретившихся (но еще не сплавленных, как это случится позднее) архитектурно-пространственных идей: идеи церемониального двора, связанной с религиозными представлениями синтоизма, и идеи светского символического сада, зародившейся на континенте. Их воссоединение в комплексе дворца очень естественно: на протяжении всей истории страны император, независимо от того, обладал он реальной властью или не имел ее, оставался верховным жрецом богини Аматэрасу и первосвященником синто. В то же время императорский двор Хэйана был средоточием утонченной культурной жизни, тяготевшей к гедонизму. Исполненный с учетом изменений во все времена года, изысканный по очертаниям холмов, островов в озере, дорожек, мостиков, наполненный благоуханием весенних цветов и поражающий щемящей картиной угасания природы поздней осенью, сад был и картиной для любования и местом развлечений, он органично включался в пространственную концепцию двора и соответствовал укладу жизни его обитателей.

По типу императорского дворца строились жилые дома хэйанской аристократии с несколько упрощенной, но строго фиксированной композиционной схемой. К обращенному на юг главному зданию — синдэн с запада и востока примыкали крытые галереи, заканчивавшиеся павильонами. Между ними, перед главным зданием, был расположен двор, а чуть дальше — пейзажный сад, так что из павильонов можно было любоваться озером с островом в центре. Выгнутый мостик соединял остров с северной частью берега, а плоский мостик — с южной частью. По южную сторону озера находились и небольшие холмы — цукияма. Вода текла в озеро по специальному ручью с востока, из-под крытой галереи, а потом из озера — на запад. Это была самая общепринятая композиция, но в зависимости от вкусов хозяина дома высаживались различные породы деревьев, преобладали те или иные цветы, отдельные детали (например, песчаные дюны с соснами, выступающая из почвы соль и др.) создавали определенные ассоциации с известными своей красотой местами. Изображения садов типа синдэн встречаются на свитках живописи, а описания — в литераторе того времени.

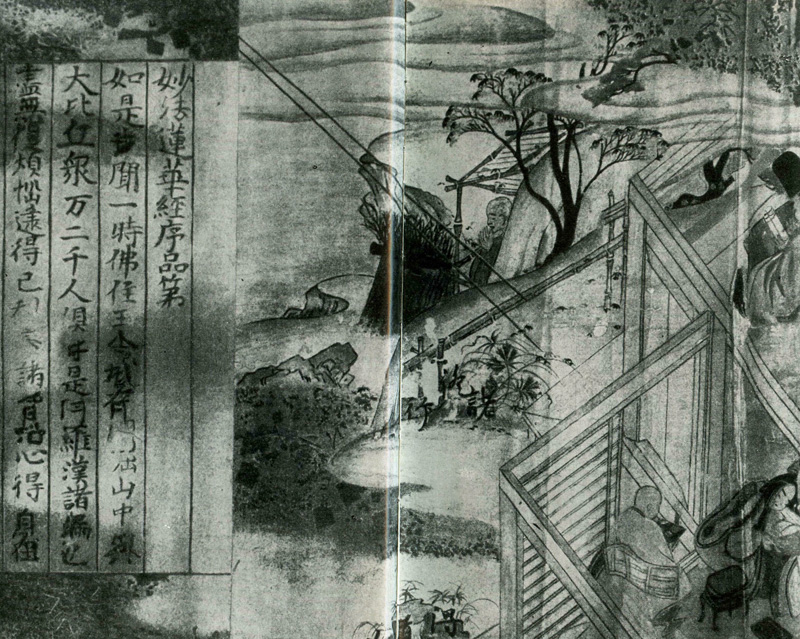

В жизни героев «Гэндзи-моногатарп» сад присутствует постоянно — то как объект любования и восхищения, то как место отдыха или придворного праздника. Картины хэйанских художников нередко условно обозначают сад как фон и окружение для действующих лиц, но иногда и более подробно и детально изображают сад около дворца — с деревьями, извилистым ручьем, через который перекинут мостик, причудливыми скалами (как это видно на свитке «Нэнтю-гёдзи-эмаки»), живописными изысканными группами камней и растений (свиток «Хэнкэ-моно-гатари»).

Садовое искусство уже оформляется как специфический жанр со своими формальными признаками и законами. Озеро с островом считалось основой сада, поэтому и сам сад в период Хэйан называли сима — остров. Многочисленные описания садов и инструкции по их устройству сохранились в книге «Сакутэй-ки», которая приписывается Фудзивара Ёсицунэ (1160—1206). В ней есть детальные указания относительно планировки территории сада, описания различных водоемов, островов, расстановки камней и т. п., а также законы расположения и ориентации зданий.

Хэйанские сады имели двойную функцию: на сад можно было смотреть из дома или павильона, а также любоваться им во время катания на лодке по озеру. Но всегда сад был виден лишь с фронтальной стороны, и в этом смысле его можно сравнить с театральной декорацией. Хэйанские сады особенно интересны с точки зрения сложения определенных образцов, выражающих типологическое представление о красоте природы. По большей части они тяготеют к изобразительности, но уже со значительной долей символики, которая и получит преобладание в следующие века истории садового искусства Японии.

Десятый — двенадцатый века были важнейшими в истории японской художественной культуры. Достижения этого периода стали классикой и в развитии литературы и в развитии живописи. Но понимание мира, природы оставалось, в сущности, прежним. Человеческая жизнь ощущалась как нераздельная часть жизни вселенной, подчиняясь тем же законам, тем же ритмам. И это ощущение кровного родства с миром природы создавало основу для эмоционального к нему отношения. Культ эмоции, свойственный хэйанскому времени, доминировал во всей культуре, и природа стала прежде всего объектом открытого эмоционального переживания, она включалась в жизнь человека через ощущение ее красоты.

Отличительной чертой хэйанскон культуры было проникновение в суть всего через чувство, через переживание красоты. Сущность бытия (природы, предметного мира) раскрывалась в первую очередь через эту единственную грань. Но окрашенное идущим от буддизма ощущением иллюзорности, эфемерности мира чувство красоты лишено было открытой жизнерадостности. Напротив, оно заключало в себе всегда момент быстротечности: красота раскрывалась как бы в своей высшей точке и потому ощущалась как мгновенная, едва уловимая и преходящая, готовая в следующий миг исчезнуть бесследно. Отсюда вырастал и сам тип отношения к миру природы — любование (из которого впоследствии развилось религиозное созерцание). Любование — это не просто наблюдение, «смотрение», по обязательно переживание, острое восприятие всеми чувствами — зрением, слухом, обонянием и даже осязанием. Эмоциональное отношение к миру, сплавленное с буддийской идеен бренности и иллюзорности бытия, послужило основой для такого специфического понятия хэйанской эстетики, как «моно-но-аварэ» («грустное очарование вещей»).

Изысканная аристократическая культура Хэйана была связана с гедонистической жизненной позицией ее представителей. Мотивировкой всех действий, душевных движений и творчества носителей этой культуры было стремление к наслаждению, стремление получить удовольствие от всего — от любви к женщине, от предметов обстановки, от природы. Однако наслаждение и связанный с ним эмоциональный подъем ценились ими не прямо и непосредственно, но обязательно в преломлении своего переживания сквозь призму поэзии и искусства. В соответствии с буддийской теорией дхарм каждый миг и каждый предмет — лишь мгновенное ощущение личности, неповторимое и присущее только данному предмету в данное мгновение. Заключенная в нем красота имеет всегда привкус горечи из-за своей эфемерности, она скрыта за внешней оболочкой н открывается человеку только в моменты высшего эмоционального напряжения. Но для выражения таких моментов обыденный язык повседневной речи непригоден. Язык подлинной эмоции — это поэзия, и истинное наслаждение человек может получить, лишь найдя адекватные своему волнению образы, в которых как бы останавливается, задерживается в магической формуле слов внезапно открывшаяся и ускользающая красота.

Традиции поэтической речи, зафиксированные еще в «Манъёсю», становятся в хэйанский период уже каноническими, а личная эмоция каждого получает общедоступную имперсональную форму выражения. (Поэтический канон был одним из самых развитых и определенных в японской культуре раннего средневековья. Через него гораздо легче можно понять природу канона в искусстве Японии, в том числе и в искусстве садов. Его связанность с общими идеями буддизма очевидна, но и вне зависимости от них канон дает сферу жизни этому искусству, обусловливает сложную диалектику «формализованного содержания» и содержательной формы каждого произведения, их видимое сходство и внутреннее различие (во многом связанное с субъектом — всегда другим, в другой момент жизни, времени года, дня и т. д.). Лексика этой поэзии — по-прежнему образы природы. Они служат аналогом эмоции, конструируют поэтическую метафору.

Еще я наслаждаться не устал,А лунный лик за горы хочет скрыться...О гребни гор,Раскройте небосклон,Чтоб в небе мог он снова появиться!

Аривара Нирихира

Туман весенний, для чего ты скрылТе вишни, что окончили цветеньеНа склонах гор.Не блеск нам только мил,—И увяданья миг достоин восхищенья!

Ки-но-Цураюки

Благоуханьем сливовых цветовНаполнена небес далеких вышина.И вешней ночи ясная лунаТо заблестит,То скроется за дымкой...

Фудзивара Садаиэ

Образ аллегорический, емкий, допускающий разные оттенки толкований в зависимости от ситуации и момента, только он и способен вместить и выявить двуединство красоты и скорби, радости наслаждения и печали от сознания его мгновенности.

Краса цветов так быстро отцвела!И прелесть юности была так быстротечна!Напрасно жизнь прошла...Смотрю на долгий дождьИ думаю: как в мире все невечно!

Оно Комати

Природа дает не только словарь этой поэзии. Она и сама как объект любования пробуждает эмоции. Составитель антологии «Кокинсю» и самый ранний теоретик японской поэзии Ки-но-Цураюки (868—946) в своем «Дневнике Тоса» описывает прогулку на лодке нескольких друзей и их реакцию на красоту окружающего ландшафта. Потрясенный ею, один из сидящих в лодке начинает читать стихи, вернее, выражать свое непосредственное чувство в стихах. И автор отмечает, что красота природы была такова, что человек в лодке не мог не сочинить стихотворения. Красота природы инспирирует спонтанный акт поэтической речи взамен речи обычной, контролируемой волей.

Канонизация образов в поэзии, безусловно, оказывала влияние и на само восприятие природы: объекты восхищения и любования определялись кругом этих образов, и вне их красоты как бы не существовали. На их основе создавались некие идеальные прототипы каждого сезона, восходившие еще к древним фольклорным образам ритуальной песенной поэзии. Но и буддийские религиозные представления должны были оказывать не меньшее воздействие на формирование эстетического идеала, в том числе идеального образа природы. Таковым был «Западный рай Будды Амиды» — страна абсолютного успокоения, нирваны.

Не имевшая склонности к умозрительным отвлеченным представлениям, хэйанская аристократия видела метафизический буддийский рай в формах земных, но рафинированно красивых, поскольку вездесущая Красота становилась для них и принципом этическим, становилась Добром. При большой слитности религиозного и светского начал в хэйанской культуре идеальный «Западный рай» становился реальным прототипом для природного окружения дворцов и вилл при создании первых символических садов, которые должны были своим радостным цветением, изощренной линией водоемов и дорожек, искусственных гор и легких мостиков вызывать ощущение красоты.

Так, стремление к наслаждению, повседневное соприкосновение с канонизированными внеличными формами поэзии, поиск красоты во всем и, наконец, буддийская окрашенность эстетического идеала, а также сплетение во всем укладе жизни начал светского и религиозного — все это наложило определенный отпечаток на отношение к природе, на трансформацию тех представлений, которые сохранились еще с древности, и тех, которые были принесены с континента. В значительной мере это нашло отражение и в распространившемся к концу 11 века культе Будды Амиды. В условиях хэйанской культуры он стал наиболее соответствующей времени формой сплавления всех ее тенденций. Одно то, что появляются частные храмы правящего дома Фудзивара, где культовые церемонии выглядели скорее как пышные придворные праздники, давало совершенно особую окраску религиозной жизни общества.

|

| Касуга гонгэн-рэйкэнки. Деталь свитка с изображением сада. 1309 |

|

| Остаток сада конца 12 в. Монастырь Мурёку-ин. Хирадзуми |

|

| Сад монастыря Дзёруридзи в предместьях Киото |

Конструктивные особенности и понимание задач архитектуры давали возможность большой близости и даже общности дворца и храма, монастырского строения и жилого дома. А культ Амиды и идея превращения самого жизненного окружения в некое подобие буддийского рая создавали реальные предпосылки для перевоплощения дворцов в храмы или же храмов в дворцы. Одним из самых великолепных был ансамбль павильона Феникса в монастыре Бёдоин, построенный в середине 11 века как вилла Фудзивара Ёримити, а затем превращенный в храм Амиды.

Сохранившиеся до нашего времени росписи центрального зала на сюжет «Сошествия Будды Амиды на землю» дают возможность увидеть, насколько зыбка и неопределенна была линия, разделявшая в сознании людей того времени земную реальность и метафизический рай. В композицию на религиозную тему естественно включены мирные пейзажные сценки, по ощущению очень приближенные к человеку. Эстетическая ценность природы, с такой полнотой осознанная в поэзии, через сплавление религиозного и светского начал в амидизме переходит и в живопись. Изумрудно-зеленый цвет как одни из компонентов сложного политонального построения ос ионного образа — Будды Амиды и окружающих его бодисатв становится более насыщенным, плотным и потому более реальным в пейзажных сценах. Так, чисто живописными средствами, а не только цветовой символикой передается идея связи небесного и земного, получившая свое выражение и в другом жанре — в храмовых хэйаттских садах.

Планировка сада у храма — попытка найти и выразить в компонентах живой природы символическое выражение миропорядка, высшая точка которого — «Западный рай Будды Амиды». Подобно тому как не было принципиального различия религиозной и светской архитектуры, так близки но своим особенностям амидийские храмовые сады н сады дворцовые. Единый образ преображенной природы представал перед глазами священника и придворной дамы, человека, творящего молитву, и человека, читающего любовные стихи.

В этот период в соотношении архитектурного сооружения и сада доминирующая роль принадлежала архитектуре. Очень небольшой интерьер храма вмещал лишь статую божества и не предназначался для богослужений с молящимися. Объектом поклонения был весь храм в целом, и, поставленный в саду, он уподоблялся скульптуре. Сад был его вместилищем и был подчинен ему, что коренным образом изменилось в последующую эпоху, когда именно сад стал главным компонентом ансамбля.

Садов амидийского типа почти не сохранилось. Кроме значительно видоизмененного ансамбля Бёдоин, близки к оригиналу формы сада Дзёруридзи в Киото, датируемого 12 веком.

В целом в хэйанской литературе и искусстве наблюдалось удивительное соседство непосредственной, открытой эмоции и норматива, канонизированной схемы. Самый яркий пример такого сочетания пятистишия — танка. Менее остро это выражено в архитектуре, живописи, садовом искусстве. Эмоционально-непосредственное отношение к миру, получившее более разнообразное отражение в искусстве к концу периода Хэйан и связанное, в частности, с распространением амидизма, весьма интересно сказалось в трансформации иконы-мандала.

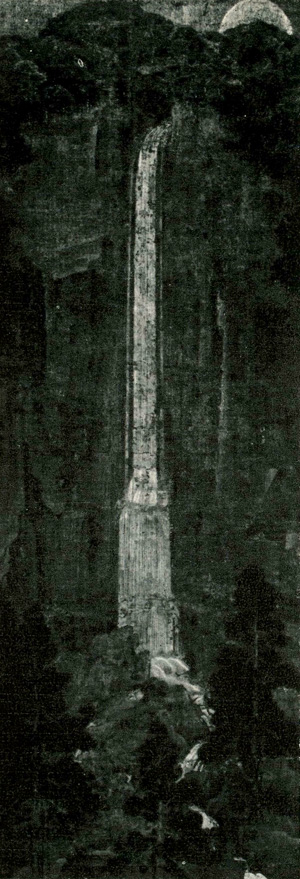

В конце 13 века появляются так называемые пейзажные мандала, где место главного божества занимает изображение храмового комплекса, как бы увиденного с птичьего полета. Основой для этого послужила общность классической мандала и архитектурной композиции города (или синтоистского комплекса), о чем уже шла речь. Отвлеченная геометрическая схема заменена в пейзажной мандала (тип Касуга-мандала) реально воспринимаемым видом святилища, окруженного деревьями. В ней сохраняются элемент геометризма, четкое деление на три плана (строения, холм и солнце как видимый образ божества и сверху фриз с изображениями божеств), а сам реальный мир приведен к типологической схеме. Но принципиально пейзажная мандала — это уже качественно новое явление: сочетание символа-знака и изображения (нечто сходное наблюдалось и в хэйанских садах, что особенно важно подчеркнуть). Антропоморфное божество принимает образ горы, водопада, солнца, в чем можно видеть как бы возвращение на совершенно новой основе к синтоистским символам.

В смысле развития художественного сознания важнейшее значение имело преобразование пространственного построения мандала от плоской схемы к виду сверху и трехчленной композиции. Следующий шаг на этом пути вел уже к пейзажному свитку, где природа как отвлеченное божество и природа как реально воспринимаемый объект сливаются воедино в картине живописца.

Наиболее типичное произведение такого рода — пейзажный свиток «Водопад Нати» неизвестного художника 13 века. Здесь важен не столько сам сюжет — дикие грандиозные горы, поросшие лесом, с которых низвергаются белые мощные струи водопада, но его художественно-живописное осмысление как картины, а не как иконы. И божество-ками в виде водопада, и горы, и солнце — все похоже на изображение в Касуга-мандала, но лишено ее схематизма, ее сходства с «диаграммой мира», объединено в композицию, имеющую прототип в реальности. Иными словами, вместо схемы мироздания перед нами образное выражение природы, ее принципиально новое осмысление. Она понимается как воплощение бытия мира, требуя не только поклонения, но и философского осмысления сама по себе. По сравнению с предшествующими веками это были качественно новые условия развития художественного сознания, условия, в которых и искусство садов должно было принять иные, чем прежде, формы.

Если рассматривать историю японской культуры с точки зрения эволюции отношения человека к миру природы, то 13 век открывал в ней важнейший новый этап — этап религиозного созерцания. Это наложило очень сильный отпечаток на все стороны японской культуры и оказалось решающим в сложении такого жанра японского искусства, как сады.

Глава «Происхождение и сложение формы японского сада», «Японские сады». Николаева Наталия Сергеевна. Издательство «Изобразительное искусство», Москва. 1975

Добавить комментарий