Парковые ансамбли позднего средневековья

Семнадцатый век в истории японского искусства в отличие от европейского еще во многом принадлежит средневековью — по типу мышления, отношению к традиции, осмыслению мира и бытия человека. Несмотря на первые контакты с европейцами. Япония оставалась изолированной в своем экономическом и культурном развитии от всего остального мира, что способствовало консервации средневековых черт культуры.

Это обстоятельство было определяющим в развитии жанров литературы и искусства, особой заторможенности в появлении принципиально новых черт. Средневековыми взглядами определялось и само отношение к изменяемости форм искусства, закономерности подобного процесса. Как справедливо указывает А. Гуревич, в средневековом сознании прошлое не отделяется от настоящего, но продолжается в нем, «пребывает» в нем. Отсюда естественна ориентация сознания на прошлое, а также специфическое отношение к художественной традиции как главной ценности. При таких условиях поиск нового не мог быть целью творчества, ибо такой целью была всегда одна и та же «постоянная величина» — открытие сути явлений, их истины, понимаемой как истина религиозно-философская. В соответствии с этим любой творческий акт, в том числе и в создании сада, рассматривался как парафраз, еще одна имперсональная вариация на уже известную тему, и ее непохожесть на предшествующие образцы не рассматривалась в шкале достоинств или недостатков, а была качеством второстепенным, почти случайным. Это накладывает особый отпечаток на само понятие эволюции применительно к анализу средневекового искусства, заставляя помнить о неадекватности такого понятия современному.

Тем не менее можно констатировать не только смещение акцентов в образной структуре произведений 17 — начала 18 века по сравнению с предшествующими эпохами, но и изменения в ней из-за новой культурной атмосферы, «контекста времени», в котором оно зародилось и появилось. Поэтому, как ни сходны в своих типологических чертах сады этого периода с прошлыми (особенно это касается тянива — чайных садов), в них открывается и нечто другое, невозможное прежде. Появление новых качеств особенно заметно в больших парковых ансамблях, таких, как Кацура и Сюгакуин.

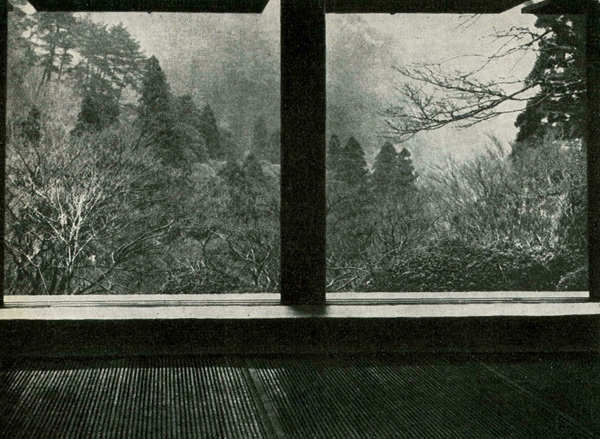

Расположенные в окрестностях Киото, на обширной территории, Кацура и Сюгакуин объединяют разные типы садов — пейзажных, символических, чайных. В то же время каждый комплекс — это единый организм, где все части естественно взаимодействуют, сливаются, продолжая и дополняя друг друга. И как единое целое ансамбль включается в окружающий естественный пейзаж: многие точки сада дают возможность созерцать не только близлежащую композицию, но и великолепные дали с растворяющимися в дымке силуэтами пологих гор. Такое согласие природной, естественной среды и искусственно созданной составляет едва ли не главное очарование садов, называемых саккэи, подобных Кацура и Сюгакуин. Свойство это — не случайно возникшее, но сознательно задуманное и включенное художником в образную структуру произведения.

Большие сады со сложной композицией называют чередующимися из-за постоянной смены картин, которые открываются перед взором человека, проходящего по дорожкам. Сам факт движения через обширное пространство сада — это новый тип взаимодействия, столкновения, «драматического конфликта» между природой и человеком, сочиненного художником и развивающегося по мере постепенного восприятия сада.

Если в небольших храмовых садах главной задачей мастера была аранжировка малого пространства, а основной эмоцией зрителя — переживание его как такового в его статичности, то в чередующихся садах, как и в чайных, появляется второй важнейший компонент образной структуры — время.

Об этом свидетельствует вся композиция сада. Она исполнена так, что время идет как бы неравномерно: оно то концентрируется в мгновении (одна деталь — дерево необычной формы, мостик, вдруг возникший за поворотом дорожки, и т. п.), то как будто останавливается, заставляя ощущать вечность грандиозного мира природы, то равномерно «вращается» в сменяющихся вариантах композиций из камней, растений, водоемов. И подобно тому как пространство сада открыто в бесконечность и сливается с ней, время также оказывается целостностью, в которой слиты миг и вечность.

Черты синтеза предшествующих этапов развития, давшие в результате произведение редкой гармонии и меры в соединении с изысканной простотой и естественностью, наиболее полно воплотились в ансамбле Кацура.

Хотя сады Кацура можно отнести к итоговой, завершающей стадии развития жанра, это утонченное произведение лишено черт упадка, утраты смысловой значительности, проявляющейся в увлечении чисто формальной стороной творчества. Напротив, сам принцип свободного и органичного соединения признаков различных стилей дал интересный и плодотворный художественный результат. Здесь есть черты, идущие от хэйанской архитектуры синдэн-дзукури,— особое «противостояние» здания и пространства сада, а также лирический аспект переживания природы. Принцип построения интерьера дома, как бы открывающегося наружу, характерен для стиля сёин-дзукури, сформировавшегося в период Муромати. Но не менее важное место в концепции Кацура занимают качества, свойственные архитектуре чайных павильонов (так называемый стиль сукия) с его изысканной простотой и нарочитым вниманием к природной красоте материала — дерева, бамбука, камня. Уже самые первые впечатления от ансамбля связаны с любованием золотисто-желтой, блестящей поверхностью бамбуковых столбиков изгороди, искусно связанных соломенными жгутами. Веранда дворца, сделанная из гладко отполированных некрашеных досок, напоминает по фактуре драгоценный муар, так подобраны и эстетически осмыслены переливы текстуры дерева. Идеалы чайного культа тут как бы распространились на более широко понятую архитектурную концепцию — не только чайного дома и сада, но всего комплекса зданий и окружающей их природной среды.

Значительный по размерам (его площадь 66 тысяч квадратных метров) ансамбль Кацура имеет сложный развитый план без какой-либо фиксирующей вертикали. Естественные холмы и впадины определяют подъемы и спуски, чередование высоких точек с далеким обзором, и более низких, относительно замкнутых. Это единое, развертывающееся по горизонтали пространство, текучесть и динамичность которого формируется композицией садов, образующих целостность, но выделяющихся в самостоятельно различимые звенья. Мягкая картинность хэйанских садов органично сливается с сильными, наполненными ощущением внутренней мощи группами из камней, как будто бы пришедших из дзэнских сухих садов. Бесчисленные оттенки зелени мхов, кустарников, деревьев, располагающие к созерцанию, вызывают в памяти сады типа Сайходзи. Но все-таки самым главным остается качество, заимствованное от чайных садов — точное «проведение» человека по заранее обдуманному, художественно выверенному маршруту с целой серией совершенно определенных зрительных впечатлений. Дорожки из камней, соединяющие дворец с павильонами в саду, ведущие к местам любования водопадом или особенно красивым деревом, производят впечатление случайно изгибающихся, естественно вьющихся среди углублений и неровностей почвы. Самое первое назначение этой дорожки — не замочить ног в сырой траве — предполагает осторожность продвижения по ней, постоянное внимание к неровностям поверхности каждого камня, иначе говоря, заставляет человека все время смотреть вниз. Но мастер, планировавший дорожку, обдумывал и своеобразные передышки в этом осторожном, медленном продвижении. Он фиксировал их или более крупным и гладким камнем или разветвлением дорожки. В этих пунктах остановки движения человек поднимал голову и видел заранее обдуманную, предусмотренную художником композицию, которую нужно рассматривать. Художник заставляет дорожку быть «гидом», не просто вести, но показывать сад, раскрывать его разнообразную, меняющуюся красоту.

На дорожках Кацура как бы незримо присутствует человек. Художник строит весь ансамбль — не только архитектурные сооружения, но и окружающую среду — соразмерным человеку. Если в садах 14—15 веков природа была только объектом созерцания и человек лишь стремился к слиянию с ней, к растворению в ней, то здесь иные масштабы и образы создают несколько иной тип связи человека с природой, что, собственно, и можно отметить как главное новшество ансамбля Кацура.

Традиция связывала авторство ансамбля Кацура с именем Кобори Энсю, однако современные японские ученые склонны отказаться от этой точки зрения. Общий замысел, по всей вероятности, принадлежал самому принцу Тосихито, для которого и строился дворец. Строительные работы возглавлял Наканума Сакио, который вместе с подчиненным ему художником — садовником Дзёсиро был автором главных ландшафтных композиций.

Центр ансамбля занимает искусственное озеро с довольно сложной и по-различному оформленной линией берега, с островами разных размеров и форм. Основное здание дворца в виде длинного зигзага примыкающих друг к другу углами строений выходит в сад и состоит из трех частей — Старого Сёина, Среднего Сёина и Нового дворца. У главных ворот, напротив Старого Сёина, расположен павильон Гэппаро, а между ними сад в развернутой форме — син. Это самая старая часть ансамбля.

Первый этап строительства относится к 1620—1625 годам. После значительного перерыва оно возобновилось в 1642—1647 годах (уже для принца Тоситада), а последние сооружения выполнялись к визиту императора Гомицуно в 1659 году. На втором и третьем этапах консультантом принца Тоситада был священник Огава Бодзё, устройством садов заведовал Тамабути, а общее руководство осуществлял Кобори Сэйсюн.

С веранды Старого Сёина открывается прекрасный вид на Гэппаро и сад перед ним. По мере движения внутри дворца через Средний Сёин и Новый дворец вид сада все время меняется и завершается совершенно пустой зеленой лужайкой. Вдоль здания и через сад проложены дорожки из отдельных камней. Пройдя по одной из них к озеру, попадаешь в Павильон сосны и лютни — Сёкинтэй, а затем через мостик — на остров, где стоит на вершине Павильон любования цветами — Сёкатэй. Кроме этих основных построек, в ансамбль входят еще павильоны Онриндо и Сёкиэн.

Хотя план Кацура таков, что ансамбль нельзя охватить взглядом целиком, одновременно, он весь постигается через детали, через часть раскрывается целое; Не имеющее выраженных границ единое синтетичное пространство ансамбля непрерывно варьируется, обыгрывается, переживается и в результате дает множество разнообразных эмоций в зависимости от позиции наблюдателя — неподвижно сидящего внутри помещения или медленно проходящего путь от просторной открытой лужайки перед дворцом к павильону на острове.

Вряд ли есть еще в мировом искусстве ансамбль, который давал бы такую сложную гамму эмоций от переживания природы и где так разнообразно и тонко обыгрывалась бы каждая мельчайшая деталь. При этом сама архитектурная форма почти второстепенна или, во всяком случае, равнозначна природным формам — как естественным, так и рукотворным.

Горизонтальная ориентация дворца, не только не возвышающегося над природным окружением, но даже оказывающегося ниже деревьев, создающих для него фон, начисто снимает идею противопоставления архитектуры и природы. Зигзагообразная линия фасада мерно сопрягает его с прилегающим окружением, заставляет врастать в него. Гладь водоема разъединяет и одновременно объединяет все постройки, а непринужденная линия берега создает плавный, естественный ритм их чередования, бее это можно было наблюдать в разных садах прошлого. Здесь же эти качества подчеркнуты и заострены, но ровно настолько чтобы не бросаться в глаза, не стать самодовлеющими.

Художник не позволяет себе ни малейшей небрежности, ни одной случайной детали, ни одного маловыразительного ракурса. Перед взором человека, смотрящего из интерьера дворца в сад, открывается далекая и величественная картина могучей природы (маленькая пагода на берегу водоема создает масштаб, подчеркивает высоту деревьев). Но если, сидя у края веранды, опустить глаза, главным впечатлением становится богатство фактур: нежно-золотистого бамбука террасы, шелковистого дерева опор и перил, серебристых шершавых камней, окруженных изумрудными мхами. В обоих случаях художник добивался как можно большей полноты эмоционального переживания.

Те каноны прекрасного, которые создавались на протяжении веков, дополняя друг друга, сливаясь и углубляясь, получили здесь реальное вещественное воплощение, достигнув высокой гармонии классического образца. Движение навстречу природе, стремление постичь ее, не нарушая ее целостности, и ощутить свое место в ней выражены в Кацура как воплощение идеала.

Здесь все говорит о неторопливости гениального художника-философа, постоянно ощущавшего себя не вне стихии, которую ему дано было художественно осмыслить, но внутри нее. И поэтому он сумел так зорко подметить красоту кружевного листа папоротника на фоне густой и мягкой зелени мха, оттененной светлыми камнями дорожки. Он ощутил нежную музыкальность в чередовании больших и малых камней, уловил и сопоставил десятки оттенков зелени, заставляя и зрителя снова и снова переживать фактуры предметов — в столкновении, контрасте, в гармонии и созвучии.

Но самое главное, используя природные объекты как пластические, он создает невиданно разнообразное, содержательное пространство, то статичное, камерно замкнутое у входных ворот, то движущееся и просторное, сливающееся с далекими лесистыми холмами. Оно становится главным и незабываемым «героем» ансамбля.

Трудно даже перечислить все неповторяющиеся приемы пространственно-временной организации садов Кацура. Здесь и почти иллюзорный далекий пейзаж, спокойный и рассчитанный на длительное созерцание, и резко «тормозящий» камень на берегу пруда, и замкнутый мир дворика перед входом, где фонарь-башенка воспринимается как парковая скульптура, создающая вокруг себя длительное круговое движение пространства.

Не менее тщательно разработана цветовая гамма садов с учетом сезонных изменений зелени и зависящих от этого сочетаний — с деревом строений, белыми плоскостями раздвижных стен и т. д.

Но самый важный итог работы художника заключается в том, что сад в целом и все его детали пронизаны ощущением духовности, одушевленности, осмысленности, раскрывающейся не только в символах, но и в открытой эмоциональности.

Основное качество садов Кацура — их особая пространственно-пластическая связанность с архитектурой. Это относится не только к садам, расположенным у чайных павильонов, но и к композициям, непосредственно примыкающим к дворцу. Основанная на принципе ваби поэтизация простоты и бедности органично соединялась в архитектуре дворца с аристократической изысканностью стиля сёин,и эта опосредованная, но все же прослеживаемая (хотя и не так четко, как в тясицу) связь с демократическими традициями сельского дома составляет его главную оригинальность и качество, повлиявшие впоследствии на сложение типа жилого дома. Гуманистическая содержательность этой архитектуры, проявляющаяся в первую очередь в ее соразмерности человеку, генетически также восходит к народному жилищу с его строгой функциональностью, утилитарной оправданностью всех деталей, что эстетически было осмыслено мастерами чая в архитектуре тясицу. Четкая линейность, графичность, подчеркнутая упорядоченность архитектуры сопоставляются и контрастируют с непринужденной свободой, естественностью сада. Но оба эти компонента ансамбля образуют целостность, единство статического и динамического начал, равновесия покоя и движения. Конструктивные особенности архитектуры дворца — раздвигающиеся окна-стены, легкий каркас, сама природность материалов (главным образом дерева) делают дом органически сопричастным саду. Наружное пространство как бы вливается в интерьер, сад «входит» внутрь помещения, а для человека, сидящего на циновке пола или на веранде, сад не отделен и не удален. Его можно рассматривать, созерцать, как картину, но можно и ощущать вокруг себя. Именно эти черты, доведенные до совершенства и абсолютной четкости в ансамбле Кацура, оказались самыми важными для последующего развития архитектуры и садового искусства.

|

| Сюгакуин. Сад Ринкюдзи |

|

| Сюгакуин. Каменная дорожка к павильону Дзюгэну-кан |

Приблизительно в те же годы, когда заканчивалось строительство Кацура, на северо-восточной окраине Киото удалившимся от дел императором Гомицуно был распланирован ансамбль Сюгакуин с обширным садом-парком. Первая часть работ была закончена между 1656 и 1659 годами, но затем с перерывом работы продолжались еще несколько лет.

Уникальность композиции Сюгакуин среди японских садовых ансамблей связана с его расположением на трех уровнях — террасах, поднимающихся друг над другом по склону горы. Именно это определило общее пространственное построение ансамбля и конкретное решение каждой его части. В отличие от Кацура основной масштаб и основной эмоциональный тонус Сюгакуин был задан дальним планом — видом далеких силуэтов гор и деревьев (что носит название «саккэи»), а все искусственно построенные элементы сада становились передним планом композиции и получали подчиненную роль. Смысл и задача работы художника состояли в приведении к единству этих двух планов путем контраста или гармонического сопоставления. Но при этом в обработке каждой мельчайшей детали, в выверенности пропорций и колорита художник садов Сюгакуин не уступает мастерам Кацура, вернее, работает на основе тех же принципов. Каллиграфическая точность рисунка водоема или композиция водопада на верхней террасе считаются общепризнанными шедеврами в искусстве японских садов. Но определяют неповторимость ансамбля Сюгакуин картины открытых, уходящих далей, напоминающие пейзажи знаменитых живописцев. Вид из павильона Ринунтэй даже «сюжетно» почти совпадает с композициями, которые писали художники 17 века на стенах дворцов и храмов: изогнутое могучее дерево и кустарники на переднем плане, легкий абрис горы вдали. В этом можно ощутить некую нарочитую театрализацию, почти аналогию, если вспомнить, что задник декорации в театрах Но и Кабуки представлял собой ствол старой скривленной сосны с яркой зеленью ветвей. Оттенок театрализации ощущается во всем построении пространства ансамбля, придавая ему особую декоративность, свойственную и более ранним садам, но здесь получившую определенное и ярко выраженное звучание.

|

| Сад саккэи. Вид из интерьера павильона Сэкинсуй-ан в храме Кондзандзи в Киото |

|

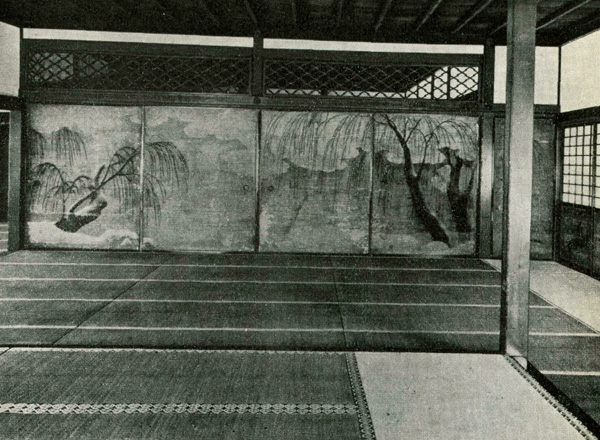

| Монастырь Нисихонгандзи в Киото. Интерьер Хуинкаку с расписными внутренними перегородками. Около 1600 |

|

| Сад монастыря Нисихонгандзи. 17 в. |

|

| Сады замка Нидзё в Киото |

Усиление декоративных качеств садов 17 века за счет снижения высокой духовности этого искусства постепенно изменило его роль в общей системе архитектурного ансамбля, создало предпосылки для появления иных типов связи сада с архитектурной формой. Подобно тому как дзэнский сухой пейзаж был созвучен монохромной живописи тушью на стенах храма Дайсэн-ин, сады замка Нидзё, храма Нисихонгандзи или дворца Сэнто согласуются с декоративными росписями 17 — начала 18 века. Единство художественного процесса, стилевое сходство различных жанров давали основу уже нового по смыслу, внутренне целостного ансамбля, включающего нарядный интерьер дома и несколько театрализованную, декоративную композицию сада.

Тенденция усиления декоративного начала возникла в японском искусстве еще в конце 16 века и существовала одновременно и параллельно с другой, основанной на эстетике ваби и представленной, в частности, таким памятником, как Кацура. Декоративные качества появляются и в живописи (у мастеров школы Кано) и в архитектуре. Дворцы и замки, строившиеся уже в самом начале 17 века, украшались пышной позолоченной или ярко расписанной резьбой, бронзовыми накладными деталями, что коренным образом меняло общий эмоциональный строй произведения.

Построенный для сегуна Иэясу Токугава замок Нидзё в Киото в плане представляет зигзаг, напоминающий композицию Кацура. Но в его пропорциях, тектонике преобладают совершенно иные качества. Массивная крыша делает здание более приземистым, тяжеловесным и статичным. В интерьерах Нидзё ощущение пышной праздничности создается настенными, росписями, выполненными яркими красками по золотому фону (они приписываются художнику Кано Таниу).

Стилистически близки этим росписям лаковые изделия того времени, где традиционный изысканный декор постепенно становится все более пышным и нарядным. Керамические вазы Нинсэя, в росписи которых использовались яркие эмалевые краски и золото, были сопричастны этому миру форм, столь отличному от идеалов чайного культа.

Во время праздников или торжественных церемоний, когда раздвигались стены дворца, вид сада должен был соответствовать и характеру интерьера и общему настроению. Не религиозная сосредоточенность, но радость восприятия реальной красоты природных форм определяла задачу художника сада, строившего композицию эффектную, привлекательную, скорее способную поразить, чем взволновать.

Еще более пышным и грандиозным по размерам, чем Нидзё, был дворец Фусими (начало 17 века), превращенный впоследствии в монастырь Нисихонгандзи. Его сад при формальном сохранении всех составных канонических элементов может служить образцом уже чисто декоративного построения. В живописи также мотив потока, скалы, дерева используется художником не как религиозно-философский символ, а как сюжет декоративной композиции, организующей большую плоскость стены, но не требующей внутреннего напряжения для интуитивного постижения ее смысла. Совершенно разные по манере (как, например, росписи в храмах Дзэриндзи и Дзёгэн-ин в Киото) — остро графичной или мягко живописной — они одинаковы по своей сути и по задачам организации пространства интерьера.

В шедеврах знаменитого Огата Корина (1658—1716) наиболее полно раскрываются новые эстетические идеалы, формировавшиеся в среде богатой и тяготевшей к роскоши городской торговой буржуазии, составлявшей новую элиту японского общества конца 17—18 веков. Стремление подражать аристократизму старой культуры, главным образом в ее хэйанском варианте, сочеталось с образом жизни веселым, праздным, лишенным какой-либо скрытой грусти и особой утонченности, которые были характерны для Хэйана. Древние памятники литературы и искусства давали скорее общую идею, чем служили образцом для подражания, и хэйанская отвлеченная мечтательность оборачивалась наслаждением жизнью, любованием реальной красотой окружающего мира. При этом сформировавшиеся еще на основе средневекового мировоззрения законы художественной формы сохраняли свои права и определяли сложную поэтику каждого жанра, будь то сады или живопись. В искусстве Корина почти реальная осязаемость одних предметов (например, цветущих деревьев в его знаменитой ширме «Красное и белое дерево сливы») сочетается с условностью других (золотой фон и изображение потока на той же картине). Но само качество условности принципиально иное, чем в произведениях прошлых веков — в монохромной живописи Сессю или пейзажных ширмах Тохаку. Изменилось восприятие и изображение пространства в живописи, оно как бы слилось с самой плоскостью картины и распласталось по ней. Бесконечные, уходящие дали монохромного пейзажа уступили место ирреальному пространству, образуемому золотым фоном плоскостного, но обладающего какими-то элементами объемности в сочетании с достоверной трактовкой дерева. Произведение Корина — и не символ и не реальность, но поэтически преображенный и потому многозначный образ. Он не нарушается ни контрастом объемности и плоскостности, ни сочетанием единого золотого фона с мелкой орнаментальностью завитков волн в изображении потока. Эти завитки перекликаются с узором, который делают художники садов на песке, символизирующем воду, и заставляют п дальше вести это сравнение картины Корина с садом, открывая для себя через один жанр искусства особенности и повороты развития другого жанра.

Современники Корина, работавшие над созданием садов, не сделали ничего, равновеликого его искусству. Здесь каноническая система оказалась более стабильной, устойчивой и неизменной, чем в живописи. Но формировавшийся несколькими веками ранее и в иных исторических условиях канон постепенно утрачивал свои позитивные качества, превращаясь в чисто формальную схему. Утрачивалась и былая содержательность символов, уже не соответствовавших мировоззрению новой эпохи.

Наиболее яркое выражение этого — направление бундзин («ученых», «интеллектуалов») в японском искусстве 18 века. В общих чертах это явление можно охарактеризовать как попытку индивидуального самовыражения многогранной художественно одаренной личности в условиях противоречивой культуры позднего средневековья. Декларация дилетантизма как противопоставление ремесленному, цеховому профессионализму средневекового искусства, подчеркивание субъективизма в выражении внутреннего настроения и личностного начала — все это было связано с новыми тенденциями, характерными уже для культуры нового времени. Появившись на рубеже двух эпох, искусство бундзин захватило очень узкую сферу, хотя и проявилось в различных жанрах. Но если в живописи оно связано с именами таких крупных художников, как Икэ-но-Тайга, то в искусстве садов (так называемом бундзин-сики) идеалы бундзин должны были очень скоро обернуться чисто внешним формотворчеством и эстетской изощренностью.

В течение 18—19 веков появляется множество садов по всей стране. Это были и резиденции императоров (как, например, сад дворца Сэнто в Киото), и феодальные поместья даймё (с такими знаменитыми садами, как Рикуги-эн в Токио или Рицурин в Такамацу), и жилища разбогатевших представителей третьего сословия в многочисленных разраставшихся городах. Очень расширилась сама сфера бытования этого искусства, но одновременно стал утрачиваться его глубокий философский смысл. Почти «мистический» творческий акт создания сада типа Рёандзи постепенно оказался на уровне ремесленного составления композиции из определенных стандартизированных элементов.

Глава «Парковые ансамбли позднего средневековья», «Японские сады». Николаева Наталия Сергеевна. Издательство «Изобразительное искусство», Москва. 1975

Добавить комментарий